レオナルド・ダ・ヴィンチ 生涯と作品と思想 人物の記録

レオナルド・ダ・ヴィンチ。ルネサンス文化が花開いた一五世紀半ばに生まれ、画家、彫刻家、建築家、芸術家、音楽家、地質学者、舞台演出家、技術者などあらゆる分野に精通した「万能の天才」と名高い人物である。『モナ・リザ』や『最後の晩餐』といった数々の名作を残し、『レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿』と呼ばれる数千頁にわたる研究手帖で知られている。研究手帖には、あらゆる事柄に関する文章と素描が並び、「彼の密かな探究の実験室」と表現した詩人もいた。

創作活動の一方で、仕事が異常に遅いこと、無感情であったこと、同性愛者であったこと、など奇妙な日常生活は精神分析家のフロイトが分析するほどである。レオナルド・ダ・ヴィンチとは誰か。ここではレオナルドの生涯を簡単に紹介した後、レオナルドの絵画作品を解説し、その後に思想の変遷をたどり、最後におすすめの入門書やブックガイドや関連書籍の紹介したい。なかなか長旅になるのだが、読み終わる頃にはレオナルドという人物の輪郭が浮かびあがるので、ぜひ最後までお付き合い願いたい。また、この文章を書くのは美術研究者ではないため、理解を間違っている可能性があることをあらかじめ断っておく。

レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯ルネサンスを駆け抜けた万能の天才

レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯を簡単にみてゆきたいが、とりわけ参考になるのは、美術史家である池上英洋の『レオナルド・ダ・ヴィンチ―生涯と芸術のすべて』という著作である。この素晴らしい本ではレオナルドの生涯を四つの時代区分で整理している。第一フィレンツェ時代、ミラノ宮廷時代、第二フィレンツェ時代、ローマとフランスでの晩年。この四つの時代区分を継承しながら、レオナルドの生涯を紐解いてゆきたい。この章では、レオナルドの生涯に注目するため、細かな作品解説はしない。絵画の解説が見たい人は、大きくスクロールしてください。

第一フィレンツェ時代

私生児として誕生

レオナルド・ダ・ヴィンチは、一四五二年の四月にフィレンチェ郊外のヴィンチという小さな村に生まれた。レオナルドは私生児、すなわち結婚していない男女の間に生まれた子供であった。実の母親はカテリーナ、父親の名はセル・ピエロ。貧しい身分のカテリーナはセル・ピエロと結婚することなく、レオナルドを産んで授乳期間を経たのちに別の男に嫁いだ。要するに、レオナルドは生まれてすぐに貧しい実母のもとで育てられ、幾年か父親が不在の状況が続いたのである。

レオナルドが五歳の一四五七年、ヴィンチ村にある祖父母の家に引き取られたという記録が残っている。細やかな事情は分かっていないが、生まれてから五歳になるまでのどこかまでしか、実母からの愛を受けなかったという幼少期の経験は、性的な魅力よりも母性を感じさせる女性像を描くという絵画の特徴につながってゆく。精神分析家のフロイトは『レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期の想い出』のなかでこう述べる。「レオナルドが生涯の最初の幾年かを母と二人だけで過ごしたという事実は、彼の内面生活の形成に最も決定的な影響を与えたにちがいない

」と。

ヴェロッキオの工房へ弟子入り

十三歳前後でフィレンツェに移ったレオナルドは、ヴェロッキオの工房に弟子入りする。一五世紀のイタリアでは、美術学校の教育システムなど存在せず、「ボッデガ」と呼ばれる工房のシステムが盛んであった。親方を中心としたアトリエのようなもので、彫刻、絵画、建築、陶器、楽器、馬具、家具などあらゆることを引き受けていたため、幅広い知識が要求された。たとえば、絵具をつくるための草花や鉱物の知識、宗教画を描くための聖書や神話の知識、彫刻をつくるための金属の知識など。この時期の芸術家が数学や科学にも精通しているのは、こうした多角経営という工房の性格に由来する。

レオナルドが弟子入りしたヴェロッキオの工房には、『聖ペテロへの天国の鍵の授与』を描いたピエトロ・ペルジーノや、『春』や『ヴィーナスの誕生』を描いたサンドロ・ボッティチェッリなども出入りしていた。次第に工房内で高い評価を得はじめたレオナルドは、『キリストの洗礼』という作品をヴェロッキオと共に描くことになる。レオナルドの描いた天使があまりに習熟しているため、師匠のヴェロッキオは絵を描くのをやめてしまったという逸話がある作品である。

独立を模索するレオナルド

一四七二年の六月、「サン・ルーカ同信会」という画家組合に入会にしたレオナルドは、親方の資格を取得し、独立の道を模索し始める。一四七二年頃には、処女作となる『受胎告知』という作品を制作する。レオナルドが単独ですべてを描いたかは怪しく、工房の同僚や弟子などと共に完成させたと言われている。一四七五年頃には『カーネーションの聖母』を描いているのだが、特筆すべきは、一四七六年の四月、レオナルドが同性愛の告発を受けたという記録が残っていることである。

ルネサンスの古典復興の性格からプラトン的な少年愛が流行したためか、はたまた、フロイトの述べるようにレオナルドの幼年期の体験由来するのか、しばしば議論の種となる。一四七八年頃にはヴェロッキオの工房への依存度が減りはじめ、レオナルド自身で依頼を受ける機会も増えてくる。一四七八年には『ブロアの聖母子』や『ジネヴ・デ・ベンチの肖像』を手掛け、一四八一年には『聖ヒエロニムス』や『東方三博士』を描き、どちらも未完のままに終わる。一四八二年、レオナルドはさらなる飛躍のためにミラノへと向かう。

ミラノ宮廷時代

宮廷技師としてミラノへ(一四八二年)

一四八二年、フィレンツェからミラノ宮廷へと向かったレオナルドは、ミラノ公国を支配していたイル・モーロの異名を持つルドヴィコ・スフォルツァという男に「宮廷技師」として雇われる。「宮廷画家」ではなく「宮廷技師」として雇われたのは、イル・モーロに軍事兵器を設計できるとアピールしたからである。「必要とあらば、在来のものとは全然ことなる、非常に美しくかつ有用な形態をもった大砲、臼砲ならびに軽火器を制作いたします

」といった箇条書きが並ぶ自薦状が残っている。

緊張状態にあったミラノ公国に対して、軍事の専門家として自らを売りこみ、イル・モーロに雇われることに成功したのである。雇われていた「宮廷技師」は数人いたのだが、名簿のなかには建築家のドナト・ブラマンテの名があり、レオナルドは彼に建築を学んだ。さて、先ほど引用した箇所に「非常に美しくかつ有用な形態をもった大砲」とあるが、武器や兵器に美しさという視点を持ち込んだ功績は大きい。こうした工学的な美学がレオナルドの独自性であり、宮廷技師としての経験が作品にも活かされてゆく。

花開く才能、響き渡る名声

一四八二年から宮廷技師としてミラノに渡ったレオナルドは、才能に花を開かせて、一四九四年頃には名声を響き渡らせることになる。一四八三年の四月には『岩窟の聖母』着手し、一四八五年頃には『スフォルツァの騎士像』の構想に取り掛かり、一四九〇年頃には『白貂を抱く貴婦人』、一四九四年頃には『ラ・ベル・フェロニール』や『最後の晩餐』と次々と作品を制作してゆく。『スフォルツァの騎士像』はレオナルドが製作に着手したものの、未完成に終わることになる巨大な騎馬像である。

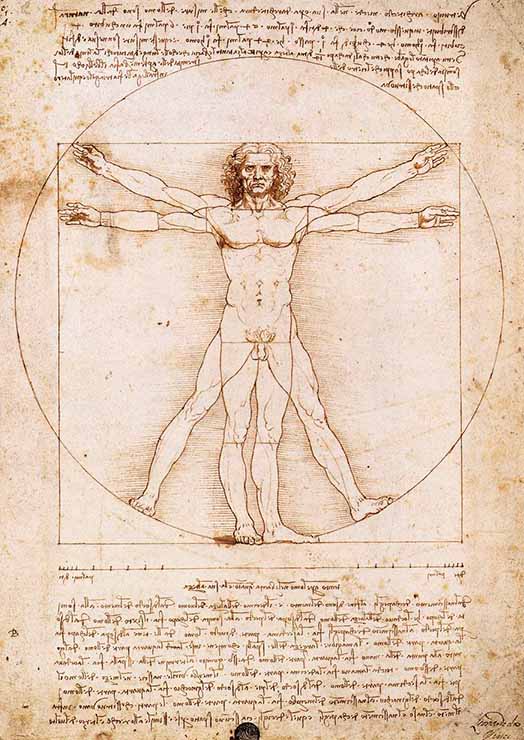

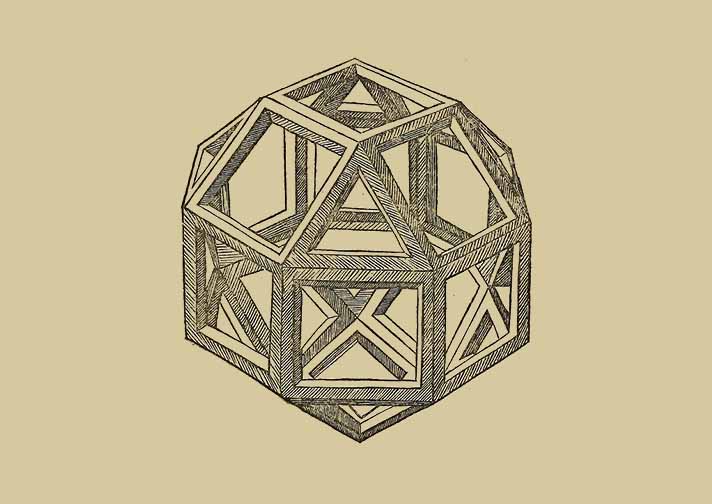

また、絵画や彫刻だけではなく、建築家として幾つかの建築作品を残して、演出家として幾つかの舞台演出を手掛けて、飛行機や武器や楽器やといった数々な発明をしながら、都市計画の提案までも行なっている。それだけではなく、数学者であるルカ・パチョーリと討論を交わしたり、数学や比例や幾何学の研究にも着手したり、『ウィトルウィウス的人体図』をスケッチしたりと、まさに「万能の天才」というべく、多大なる才能を存分に発揮したミラノ宮廷時代であった。しかし、ミラノでの幸福は長くは続かなかった。

しばしの放浪、再びフィレンツェへ

一四九九年、フランスで即位したルイ十二世率いるフランス軍がミラノに攻めこみ、ミラノはあえなく陥落する。レオナルドにとっての悲劇は、長年計画していた『スフォルツァの騎士像』の原寸大模型が破壊されたことである。完成が待たれていた巨大彫刻の計画は断念され、馬は幻と消えてしまう。ミラノでの雇い主であるイル・モーロが逃亡したために、居場所を失ったレオナルドは、イタリアの諸都市を放浪することになる。マントヴァ、ヴェネチア、ローマなどをまわり、一五〇三年末頃に再びフィレンツェに落ち着くことになる。放浪中のマントヴァにおいてこんなエピソードがある。

イザベッラ・デステという女性に肖像を依頼されたレオナルドは『イザベッラ・デステの横顔のデッサン』を描いたが、なかなか彩色肖像画に着手しようとしない。イザベッラは怒涛の催促をするのだが、レオナルドは無視を決めこんで最終的に描くことはなかった。このエピソードを紹介したのは、イザベッラ・デステが『モナ・リザ』のモデルであるという魅力的な説があるからなのだが、一つの解釈に過ぎない。また、放浪中のレオナルドはローマ近郊にあるハドリアヌスの『ヴィラ・アドリアーナ』を見学したり、チェーザレ・ボルジアのもとで軍事技師として雇われて『イーモラの開発計画』という地図を作成したり、ニッコロ・マキャヴェッリと親交を結んだりするなど、興味深い体験を幾つかしている。

第二フィレンツェ時代

アンギアーリの戦い、ミケランジェロとの世紀の対決

ミラノを飛び出して放浪を終えたレオナルドは、一五〇三年頃にフィレンツェへと戻り、飛翔実験や解剖学に精を尽くしてゆく。この時期の絵画作品として、一五〇三年に『アンギアーリの戦い』や『モナ・リザ』に着手しているほか、『糸巻きの聖母』や『聖アンナと聖母子』や『レダと白鳥』にも取り組んでいる。当時フィレンツェに滞在していたミケランジェロやラファエッロらは、レオナルドの絵画から大きな影響を受けた。とりわけ『アンギアーリの戦い』という絵画は、レオナルドとミケランジェロの世紀の対決として知られている。対決といっても実現はしなかったのだが、その経緯を簡単に紹介しよう。

一五〇三年の十月、ヴェッキオ宮殿の五百人広間の壁画の依頼をされたレオナルドだが、同年の八月、ダビデ彫刻を完成させたばかりのミケランジェロに反対側の壁画が依頼された。レオナルドは『アンギアーリの戦い』を描き、ミケランジェロは『カッシーナの戦い』を描く。両者の壮大な壁画が向かい合って立ち現われることが期待された。しかしながら、両者とも下絵は完成させたものの、結局のところ彩色画の完成には至らず、『アンギアーリの戦い』は失われ、『カッシーナの戦い』は切り刻まれて多くの画家のもとへ散らばった。

最終的に、ジョルジョ・ヴァザーリが五百人広間の壁画を描くことで落ち着き、現在はヴァザーリが描いた壁画で覆われている。さて、面白いのはこの先である。近年、ヴァザーリの壁画のなかに「探せ、さすれば見つかる」というメッセージが隠されていることが分かり、調査の末に壁が二重壁になっていることが判明した。すなわち、ヴァザーリの壁画の後ろ側に、失われたはずのレオナルドの『アンギアーリの戦い』が残されている可能性があるのである。もし見つかれば、なんとロマンティックだろう。

飛翔実験と解剖学

第二フィレンツェ時代のレオナルドは、絵画作品だけではなく、飛翔実験と解剖学にも夢中になる。第一フィレンツェ時代からも飛翔に関する研究をしていたのだが、一五〇五年頃に再び盛んになり、鳥からヒントを得て飛ぼうとする。「鳥は数学的法則にしたがって活動する機械である

」という言葉が残されている。 ちなみに、レオナルドはヘリコプターの原型のようなものや、ハンググライダーなどを発明している。一五〇六年の五月、レオナルドはフィレンツェからミラノへ発つことを決め、時折フィレンツェに戻る程度になる。ミラノへ発った理由としては、父親の死や、叔父の遺産をめぐる相続裁判や、『岩窟の聖母』の裁判などが考えられる。

ミラノでは、フランス王から「宮廷画家」の地位を与えられ、一五一三年にローマに向かうまで静かな生活を送ることになるのだが、一五一〇年頃にアントニオ・デッラ・トッレという若い医師と出会ったことで、解剖学の研究に熱中する。とりわけレオナルドを惹きつけたのは生と死の問題であり、手稿には膨大なスケッチと共に、「女性の中には、子宮とその胎児のゆえに、偉大な神秘が潜んでいる

」とか、「も一つの解剖は二歳の幼児のであったが、この場合わたしはあらゆることが老人のそれと反対なのを見出した

」などと書かれている。レオナルドは人間の生命の誕生と終焉に大きな興味を抱いていたのであり、その関心は絵画のなかにも表現されてゆく。そして、一五一三年にレオナルドはミラノを去ってローマへ向かう。

呼吸をすれば溺れてしまう。また母親の生命と食事によって栄養分を得ているので、呼吸は必要ない」と。

ローマとフランスでの晩年

一五一三年の秋、レオナルドは数人の弟子を連れてローマへと向かう。ローマへと向かった理由は、後にミケランジェロが『最後の審判』を描くことになるシスティーナ礼拝堂の正面壁画を描くためだという説が濃厚であるが、着手すらされずに終わる。その他にも、ジュリアーノのための厠の設計や、硬貨鋳造機械、都市計画などを考えていたレオナルドだが、パトロンであったヌムール公ジュリアーノ・デ・メディチが一五一六年の三月に亡くなったことで、ローマでの後ろ盾を失ない、フランス王フランソワ一世の呼びかけに応じてフランスへと向かうことになる。

フランスのアンボワーズ城にたどり着いたレオナルドは、ロモランタン城の建築の助言であったり、小さな祝祭演出を手掛けたり、王の子息の家庭教師をするなどしていた。一五一七年の十月の記録では、『モナ・リザ』『聖アンナと聖母子』『洗礼者ヨハネ』の三枚が工房にあったと書かれ、レオナルドがこれらの三作品に死ぬまで筆を加え続けたことが明らかになった。また、その時にはレオナルドの右側の身体は麻痺していたという。高齢のレオナルドには死期が迫っていたのである。そして一五一九年の五月二日に人生の幕を閉じる。六十七歳であった。

レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画作品作品解説や時代背景

レオナルド・ダ・ヴィンチの作品の数は多くはない。レオナルドが作者と断定できる絵画はわずか十数点である。ここでは左記の作品を年代順に簡単に見てゆこう。『音楽家の肖像』や『糸巻きの聖母』や『レダの白鳥』、近年話題になった『サルバトール・ムンディ』などはここでは触れない。

| 1472 | 『キリストの洗礼』 |

| 1472 | 『受胎告知』 |

| 1475 | 『カーネーションの聖母』 |

| 1478 | 『ブロアの聖母子』 |

| 1478 | 『ジネヴラ・デ・ベンチの肖像』 |

| 1480 | 『聖ヒエロ二スムス』 |

| 1481 | 『東方三博士』 |

| 1483 | 『岩窟の聖母』 |

| 1490 | 『白貂を抱く貴婦人』 |

| 1492 | 『ラ・ベル・フェロニール』 |

| 1495 | 『最後の晩餐』 |

| 1502 | 『聖アンナと聖母子』 |

| 1503 | 『モナ・リザ(ラ・ジョコンダ)』 |

| 1513 | 『洗礼者ヨハネ』 |

キリストの洗礼

一四七二年から一四七五年に描かれた絵画。ヴェロッキオと弟子であるレオナルドの共作といわれ、他の弟子が関与した可能性もある。左側の天使と背景の一部をレオナルドが書いたとされるのは、その部分にのみ油絵具が使われているからである。ヴェロッキオは油彩には手を出さず、顔料と卵の黄身のテンペラ技法を使い続けたことで知られる。中央にキリスト、右側に洗礼者ヨハネ、上側に精霊の鳩、その上から父なる神の手、ヨルダン川のほとりでひさまずく二人の天使という構図である。

レオナルドの描いた左端の天使の特徴は、その表情の豊かさにある。輪郭が柔らかく、透き通るような肌を持ち、潤んだ瞳は歌っている。若桑みどりが『イメージを読む』という本のなかで「レオナルドは、リアリズムの上に美と精神表現をつけくわえた

」と述べているように、単なる解剖学的な正確さは当然のこと、それを超えた感情や美学が加わっていることが新しい。右隣の天使と比べると表現力の違いは一目瞭然である。

受胎告知

一四七二年から一四七五年に描かれた絵画。レオナルドの処女作であるが、レオナルド単独で描いたのかは怪しく、ヴェロッキオ工房の同僚などの関与の可能性が考えられる。大天使のガブリエルが聖母のもとへ降り、マリアが聖霊によって神の子を宿したことを告げ、マリアもそれを受け入れるという場面である。ガブリエルの手には純潔の象徴である白百合が添えられ、二本の指を立てた右手は祝福を意味している。この絵画の特徴としては、画面全体の構図を支配する正確な線遠近法、遠いものが青くぼやける空気遠近法、卓越した手腕の衣類表現など様々なものが挙げられるが、「リアリズムにこだわった翼」と「聖母マリアの長い右腕」は特筆すべきだろう。

まず、ガブリエルの翼なのだが、猛禽類の鳥の羽を模したような茶色の羽が描かれている。これまでに描かれてきた受胎告知を主題にした絵画は、金色や虹色にきらめいた翼とするのが一般的であったため、本作のガブリエルの翼の写実性は際立っている。経験を大切にするレオナルドは、鳥のような翼でなければ天使は空を飛べないと、考えたのだろう。つぎに、聖母マリアの右腕が不自然に長い点であるが、鑑賞者の視点の位置を限定しているからだと考えられる。「つまりレオナルドは、教会の右手から入ってくる人が見て違和感のない作品を描こうとしたのだ

」とアイザックソンは述べる。鑑賞者の視点を操作するアナモルフォーシスという技法は、遠近法に精通したレオナルドが最初に発見したものである。

カーネーションの聖母

一四七二年から一四七八年頃に描かれた絵画。これもヴェロッキオ工房の同僚などの関与の可能性が考えられる。幼児キリストを抱く若い聖母が描かれ、画面の中央には一輪の赤いカーネーションがある。カーネーションは聖母マリアの目から流れた涙から生まれた、という逸話をもとにしている。人物の表情はかたいが、衣服の襞や赤ん坊の肉感などの細やかな描写にレオナルドの手腕が振るわれている。ここでは、背景に描かれた幻想的な風景に注目したい。

背景には切り立った岩山が立ち並び、画面中央に向かって僅かに傾いている。こうした幻想的な風景はレオナルドの絵画にたびたび現われるのだが、その起源は一九七三年に描かれた『雪のサンタ・マリアの日』という風景素描にある。この風景は故郷であるヴィンチ村近郊だと考えられるが、眼前にひろがる風景そのものではなく、レオナルドによる印象や感動が織りこまれている。ヴィンチ村という故郷での幸福感や、美しい自然への驚嘆が見てとれ、ここにダヴィンチの幻想的な風景の原点がある。

われわれのあらゆる認識は感覚にはじまる」という彼の言葉を想い出す。水に包まれたような、認識以前の懐かしい感覚を感じとれる。

ブノアの聖母子

一四七八年から一四八〇年頃に描かれた絵画。後年の一八二四年頃に大きなダメージを受けて加筆されている。十字架のかたちの白い花を持った聖母マリアと、それを手元に引き寄せるキリストが描かれている。先程の『カーネーションの聖母』に比べて柔らかい印象を持ち、表情も豊かでいまにも動き出しそうである。注文をした妻子をモデルにして描いたとされ、「神々しくあるべきとされていた聖母子像が、ありふれた母と子の日常のひとコマのように、ぐっと身近な存在として描かれていること

」が画期的であると池上が述べるとおり、母性溢れる顔の聖母には親近感すら感じられる。また、レオナルドは輪郭線をぼかすことで立体感を出す「スフマート技法」をところどころに使用している。たとえば、暗い背景に溶け込んでゆく聖母マリアの左肩などが分かりやすい。

一四七八年十二月、二点の聖母像にとりかかった」という記述があり、この『ブノアの聖母子』もう一枚は『猫の聖母』である可能性が高い。後者はスケッチだけが残っている。

ジネヴラ・デ・ベンチの肖像

一四七八年から一四八〇年頃に描かれた絵画。当時、新プラトン主義のサークルに出入りしていたジネヴラ・デ・ベンチという女性を描いたものである。細かく描かれた杜松の葉、蛇行した川のような水面、淡い青にぼやけた遠景などを持つ。杜松はイタリア語で「ジネプロ」であり、ジネヴラとの言葉遊びになっている。当時、上流階級の肖像画は側面の横顔を描くことが主流であり、四分の三正面像の構図はとても新しい。

輪郭線はしっかりと描かれているのだが、ところどころに指紋の痕跡があり、指でぼかしてグラデーションをつけていたことが分かる。たとえば、ジネヴラの顎の右側付近は分かりやすい。また、この絵画の裏面には「美は得を飾る」というメッセージがラテン語で書かれていたのだが、赤外線撮影によって「徳と名誉」という銘文がその下に浮かび上がった。この銘文はベルナルド・ベンボという人物の標語であり、そのことから注文主はベンボだと判明した。ベンボとジネヴラはそれぞれ別の人と結婚していたが、二人はプラトニックな愛の関係を築いていたという。

聖ヒエロニムス

一四八〇年から一四八二年頃に描かれた絵画。未完成のまま放置された作品であり、修行中の聖ヒエロニムスが、欲望を追い払うために石で胸を打たんとしている場面である。右下にライオンがいるのは、聖ヒエロニムスが足に刺さった刺を抜いてあげたことでライオンが懐いたという逸話による。まず絵画をよく見ると、頭部周辺に四角く切り抜かれた痕跡がある。これは、頭部周辺がくり抜かれた状態で発見された後、靴屋の椅子に貼り付けられた頭部周辺が発見され、見事に修復されたという経緯による。

この絵画の特徴は、「解剖学的に正確な描写」と「聖ヒエロニムスの苦痛に満ちた表情」である。痩せ細った身体、骨や筋肉や皮膚の張り方、ライオンの大きさや肉体、すべてが解剖学的な正確さを持って描かれている。だからといって単に正確なだけではなく、聖ヒエロニムスの苦痛に満ちた表情が鮮明に伝わってくる。レオナルドはこう書いている。「心の情熱を表現する動作が人物にあらわれないかぎり、その人物畫は賞賛に値しないであろう

」と。

東方三博士の礼拝

一四八一年から一四八二年頃に描かれた絵画。一四八一年にサン・ドナート・ア・スコペート修道院から依頼されたものが、レオナルドがミラノへ行ったために未完成で終わった作品。イエスが生まれたことを知った東方三博士が拝みに訪れ、乳香・没薬・黄金を捧げる場面である。三博士は青年・壮年・老年の三世代を描くのが約束事であったが、レオナルドは約束事を無視しているとともに、全体としてとても斬新な構図であり、同時期のペルジーノのものと比較すると新規性は一目瞭然である。

聖母子の左側で平伏しているのが乳香を渡し終わった第一博士、その左手前には黄金を渡す順番を待つ第三博士、没薬を捧げているのが第二博士、聖母子の左後ろで乳香の蓋を持つのが聖ヨセフだと考えられる。また、画面の一番右にいる人物がレオナルドの自画像だという説もある。この絵画に関しては様々な解釈があるので、ここではこの位で辞めておき、詳しい確信が持てたら加筆したい。ちなみに、レオナルドの作品が未完成に終わったため、修道院は代わりの作品をフィリッピーノ・リッピという画家に依頼した。リッピが一四九六年に納品した『東方三博士の礼拝』には、中央部の構図などにレオナルドの影響が見られる。

岩窟の聖母

『岩窟の聖母』は二枚ある。その年代はしばしば議論の的となるが、一四八三年から一四八六年頃にパリ版が描かれ、約二十年後の一五〇八年頃にロンドン版が完成されたと考えられている。パリ版がレオナルド・ダ・ヴィンチ主導で描かれ、ロンドン版がアンブロー・デ・プレディス主導で描かれたとされる。経緯を大胆にまとめるとこうである。

一四八三年、無原罪懐胎同信会がレオナルド、アンブロー・デ・プレディス、エヴァンジェリ・デ・プレディスの三人に『岩窟の聖母』を含む幾つかの芸術作品の制作を依頼する。依頼主からは、制作の際の細かい条件が出されたが、レオナルドが条件を無視したパリ版を制作したために裁判となり、代わりとなるロンドン版が制作された。レオナルドはロンドン版にも関わりはしたが、『岩窟の聖母』への熱は冷めていたためにアンブロー・デ・プレディスが主導で制作にあたった。それゆえ、パリ版にはロンドン版よりもレオナルドの特徴が色濃く見られる。

ところで、依頼主の無原罪懐胎同信会というのは、地上の女であるマリアが聖霊によってイエスを姙娠した処女だという「処女懐胎説」に対して、マリアが懐胎の瞬間から原罪を免れていたという「無原罪懐胎説」を支持している。その根拠は正典福音書ではなく『ヤコブ原福音書』に基づくもので、無原罪懐胎説を支持するならばマリアは崇拝の対象になるから、崇拝の対象としてのマリアの視覚化を画家に求められた。肝心の絵画についてなのだが、解釈が入り乱れて、断定するのは困難である。一つの解釈としては、中央に聖母マリア、右側の幼児がイエス、左側の幼児が洗礼者ヨハネ、右端の大天使がウリエルというものだが、大天使はガブリエルという説もある。

また、大体の文献で触れられているのは、洞窟が子宮であるというもので、レオナルドの手稿にこう書かれていたことによる。「そこでしばらく立っていると、突如、私の心の中に二つの感情が湧きのぼってきた、恐怖と憧憬とが。すさまじい暗い洞窟にたいする恐怖、その奥に何か不思議なものが潜んでいはしまいか見たいものだとおもう憧憬である

」と。この不思議な文章が意味することは不明だが、洞窟には生命の神秘が隠されていることを直感していたことは確かだろう。

白貂を抱く貴婦人

一四九〇年頃に描かれた絵画。イル・モーロの愛人のチェチリア・ガッレラーニを描いたもので、白貂はギリシア語で「ガレー」であることから、ガッレラーニとの語呂合わせでモチーフに選ばれたという。白貂は汚れるよりも死を選ぶという言い伝えから「純潔」や「節制」を意味し、レオナルドは泥を目前にして狩人に降伏する白貂のスケッチを残している。また、白貂はイル・モーロの象徴でもあり、絵画は二人の関係を表している。ガッレラーニは、一四九一年五月にイル・モーロとの間に男の子を出産し、一四九二年七月に別の男と結婚していることから勝手に想像すると以下のようにな解釈になだろう。

近い距離にいるけれども結ばれない白貂が、手元からするりと離れてゆきそうで、純潔を守りながら凛と立たねばと想う貴婦人が、強く美しい表情をして何かを見ている、という解釈である。ところで、女性の右手が少し大きすぎるのか、女性と白貂の位置関係に違和感を感じる。この理由は、白貂は扱いにくい動物であるので、猫などの身近な動物を女性に持たせて描いた後、猫を白貂に置き換えたからだとされる。後から置き換えてここまで描けるならば、レオナルドの技量は相当なものである。

ラ・ベル・フェロニエール

一四九二年から一四九五年頃に描かれた絵画。先ほどの『白貂を抱く貴婦人』よりもスフマート技法が洗練され、約十年後に描かれる『モナ・リザ』の描き方に近づいている。諸説あるが、イル・モーロの愛人のルクレツィア・クリヴェッリを描いたものとされ、レオナルド以外の人物が加筆している可能性もある。ちなみに、フェロニールとは額を飾る細い鎖のような装身具を指す。

この絵画で注目すべきは、左頬下が赤く照らされていることである。これは、赤い衣服の光が反射したものであり、レオナルドの光と物体の関係の観察成果である。手稿にはこう書かれる。「あらゆる物体は明るい大気の中におかれると円筒状に自己を拡散し、四囲の空気を数限りない自分の映像でみたし、しかしてあらゆるところにおいて全体としてあらわれ、ありとあらゆる極微な部分にも全体としてあらわれる

」と。すなわち、物体にあたる光は大気との関係性のなかで捉えられていた。

最後の晩餐

一四九五から一四九八年頃に描かれた絵画。一四九五年にイル・モーロから依頼を受けたもので、ルネサンスの古典主義様式の最高傑作である。弟子たちの食事中に「はっきり言っておくが、あなたがたのうちの一人がわたしを裏切ろうとしている」とイエスが言ったことで場が騒然となる場面である。その直後、「わたしと一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が、わたしを裏切る」とイエスが付け加える。裏切り者とは銀貨三十枚と引き換えにイエスを密告したユダである。

この主題はこれまでも多くの画家が描いてきたが、レオナルドは弟子を横一列に並べて、その列のなかにユダを紛れこませた点で新しく、一見しただけだと誰がユダなのか分からない。絵画をよく見ると、右手に銀貨三十枚の入った袋を抱え、左手でイエスの鉢に手をつけようとしている人物が、驚きと不安の入り混じったような表情をしているのが分かる。一方、イエスは弟子たちから切り離されて、開口部からの光によって鑑賞者の視線を集めている。

この絵画の特徴は、無駄な要素や装飾が排除されていること、弟子の表情や感情がありありと伝わってくること、現実だとしても違和感がないほどに真実味を帯びていること、明晰な比例や秩序に基づく調和に満ちた構図であること、などが挙げられる。テーブルクロスや壁に無駄なものを描かず、必要最小限の要素で描かれた物語。詳細な人間観察を用いて導きだされた、ひとりひとりの生きた表情。解剖学の正確な知識が生み出す、無理のない身体や自然な動き。遠近法や数学的比例を駆使した、調和が支配する静謐な空間。すべてにおいて完璧であるが、その完璧さを押しつけることもしない。まさにルネサンスの古典主義様式の最高傑作であり、他の作品の追随を許さない。

聖アンナと聖母子

一五〇二年から一五一六年頃に描かれた絵画。レオナルドが最晩年まで手を加え続けた作品だが、マリアの衣服や聖アンナの右足など未完成な箇所は多い。生贄を象徴する子羊とたわむれる幼いイエス、子羊からイエスを引き離そうとする聖母マリア、二人に優しい微笑みを投げかける聖アンナが描かれ、スフマート技法による優しい雰囲気や調和のとれた三角形の構図が特徴である。この作品を描くためのデッサンが幾つか残っているが、『バーリントン・ハウス・カルトン』では、子羊ではなく洗礼者ヨハネが描かれ、聖アンナが天を指し示している。デッサンから現在の絵画にするにあたり、母から子へ、子から孫へと続く生命の流れのが強調され、主題の中心が「母から子への愛」へと変化したことが分かる。

また、強く拡がる大地が意識されているのも特徴的であり、若桑はこう述べる。「アンナという母の母という存在が、すべてを知る大地母神として登場して、マリアもその子どもとしてかかえられている。そのためにアンナは驚くほど大きく、土の色の服を着て、地面の岩の上に裸足で腰を下ろして、その足は水まで届き、その頭は空、アルプスの峰まで届いている

」と。この分析に付け加えることはない。レオナルドは自然は慈母でもあると手稿に書いていることから分かるように、女性と生命の関係を背景の自然に絡めているのは明らかである。さらに、フロイトはこの絵に対して「彼の幼少期の歴史が凝縮して描き込まれている」と述べて精神分析を行ない、二人の女性にレオナルドの母親の姿を見ているが、ここでは省略する。

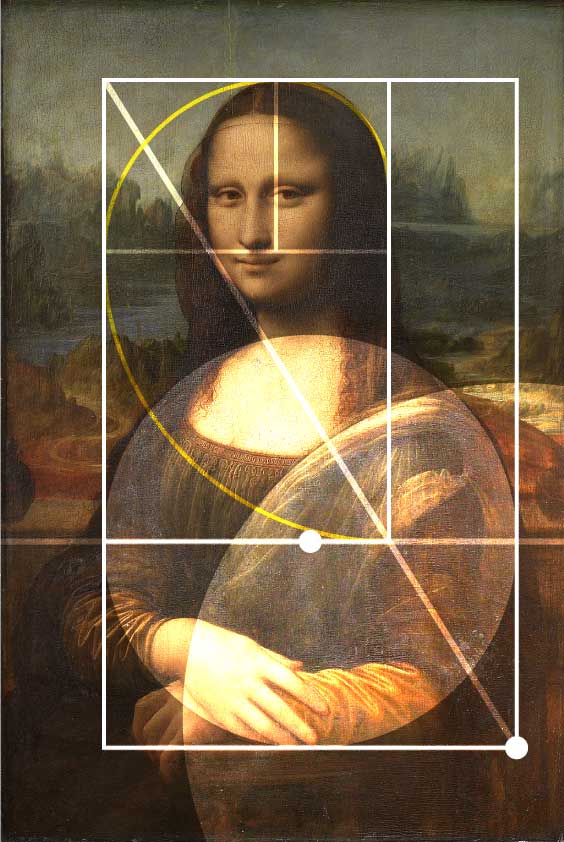

モナ・リザ(ラ・ジョコンダ)

一五〇三年から一五〇五年頃に描かれた絵画で、リザ・デル・ジョコンダを描いたものされるが、様々な説が錯綜しているため断定は難しく、各々が妥当だと思うものを信じればよい。この絵画の特徴は、スフマート技法が極地に達していることで、指の腹で幾重にも重ねられた層の効果で、顔の輪郭は美しく溶けている。また、四分の三正面像の構図も見事であり、黄金比などによって統一された絵画の比例は美しい。

ところで、この絵画に描かれた女性は特定の人物の肖像であるのだろうか、と問うてみる必要がある。すると、この肖像画には個人的な特徴が一つもないことに気が付く。たとえば『ジネヴラ・デ・ベンチの肖像』ではジネヴラとの関連から杜松の葉が描かれ、『白貂を抱く貴婦人』ではガッレラーニと関連する白貂が描かれ、『ラ・ベル・フェロニエール』では赤色の衣服とアクセサリーが描かれた。しかしながら、本作では個人を特定するようなものは何もなく、喪服のような黒い服を身につけている。では、これは誰なのか。

モデルの特定に注目が集まりがちだが、たとえ最初の制作動機が特定人物の肖像であったにせよ、注文が失効して彼の個人的な作品となってからは、彼が考えた理念をこそ描き出す場となったに違いない。だからこそ、モデルは「誰かに似ている」のではなく、「誰にでも似ている」のである。

池上英洋『レオナルド・ダ・ヴィンチ: 生涯と芸術のすべて』

なんと粋な表現だろう。この女性が多くの鑑賞者を惹きつけて止まないのは、誰かに似ているからではなく、「誰にでも似ている」ような普遍的な像だからである。誰もが持つ普遍的な女性像とは母親である。『聖アンナと聖母子』において、主題の中心が母親の子への愛へと変わったことを考えると、母親から子への普遍的な愛、すなわち母性愛を希求したレオナルドの到達点が本作品だと考えられる。母性愛というのは、熱に浮かされて女性を追い求めるような情熱的な愛ではなく、誰もが幼少期に与えられたすべてを包みこむような愛である。その象徴こそがモナ・リザの微笑である。

「あの神秘的な微笑みはレオナルドの母のものではあるまいか

」とフロイトは述べている。幼なくして母親と離れ離れになったレオナルドは、母親と離れてしまうまでの短い期間のなかで、母親という母性に満ちた女性像を胸のうちにしまい込み、後年になってから胸の奥底の女性像が発露した結果、絵画として表現されたのである。このあたりが一般的な解釈となるだろう。ちなみに彼女のお腹が膨らんでいることから、妊婦であるという説もある。有名な絵画なので、もう一歩踏みこんで解釈してゆこう。

注目すべきは背景に満たされた水である。火・空気・水・土という四元素で万物が成立すると考えられたこの時代、レオナルドが特に関心をもったのは「水の流動」である。人体のなかを流れる血液が人間に生命をもたらすように、大地のなかにも水が流れていると考え、水に関する研究に取り組んだレオナルドはこう述べる。「大地の肉体は、動物の肉体に似て、血管で網の目のように織りなされている。しかもその血管はすべて連絡していてこの大地とその生物とに食物と生命とをあたえるように組織されている。その血管は海の深底から発し、高いところにあるこういう血管の亀裂から生れた河川を経、めぐりめぐってまた海底に還らねばならない

」と。

この引用を踏まえて絵画の背景を見ると、画面右上に満ちた海水が河川を通して橋の下を通り抜け、緩やかなヴェールに沿って左側へと流動して、ちょうど彼女の心臓あたりに到達するのが分かる。心臓で熱を帯びた水は左側の小道を上昇し、再び海底に還ってゆく。海底から発した水が生物に生命を与え、そして生命を通り抜けた水が海底に還りゆく、そんな「生死の循環」を思い描くのは無理のない解釈だろう。

さいごに大地は円くなり、すっかり水に覆われて棲息不可能になるだろう」と。子宮を満たす羊水を想像すると、水に覆われた終末を経たのちに再び生命が宿るという「生死の循環」の思想は理解しやすい。

洗礼者ヨハネ

一五一三年から一五一六年頃に描かれた絵画で、明るい光と暗い影の対比で立体感が出されるキアロスクーロと、画面全体に施されたスフマート技法が特徴である。十字架の杖と身に付けた毛皮から洗礼者ヨハネを描いたものだと分かるのだが、一般的なヨハネ像とは大きくかけ離れているうえに、挑発的な眼差しや微笑みが鑑賞者になにかを訴えかけているで、多様な解釈を可能にする作品である。

たとえばケネス・クラークは、この洗礼者ヨハネは「受胎告知の天使」なのではないかと考える(∗1)。一五〇五頃に描かれた『受胎告知の天使のスケッチ』が本作とあまりに類似していることが根拠であり、人間の形ををとる神秘の代弁者としての天使のイメージを、ヨハネへと転写したのではないかという。それゆえ、洗礼者ヨハネは「解けない謎を問いかける霊

」のような存在であり、常に真理を先導する永遠の疑問符であるとされる。なるほど、この絵画が心が不安にさせるのは、鑑賞者が真理へと導かれる気がするからである。

また、男性とも女性ともいえない男女両性を備えた両性具有で描かれている点も重要である。池上は「ルネサンス・ネオ・プラトニズムにおける錬金術的思想」という観点から両性具有性を論じていて、諸金属を単一の状態としての金に戻すという錬金術的思想と、男女が両性具有の合一体になれば完全となれるという思想の類比から、レオナルドの『洗礼者ヨハネ』を紐解いている。端的な結論はこうである。

「レオナルドの〈洗礼者ヨハネ〉は、苦行者としての洗礼者ヨハネが抱える悲壮さはほとんど感じられず、はっきりとした微笑をうかべた、両性具有的な謎めいた姿で描かれている。それはレオナルドの様式の最終形にして、完全体としての錬金術的アンドロギュヌス体であり、キリスト教的グノーシス主義が目指すべき天使的知性のイメージにほかならない。よって本作品もまた、〈ラ・ジョコンダ〉と並んで、レオナルドが探し求めた『普遍的な理想の人間像』のひとつの到達点なのである

」と(∗2)。なるほど、洗礼者ヨハネは天使であり、鑑賞者を真理へと導く役割を持つだけではなく、普遍的な理想の人間像なのかもしれない。

無は存在の缺除である」という言葉を思い出す。

(∗1) ケネス・クラーク『レオナルド・ダヴィンチ』

美術史家ケネス・クラークによる名著。「洗礼者聖ヨハネは真理と光の先駆者であった。常に真理を先導するものは何か。それは疑いであり、疑問である。レオナルドにとってヨハネは永遠の疑問符であり、想像の謎である

」と書かれている。

(∗2) グノーシス主義思想

池上英洋『レオナルド・ダ・ヴィンチ―生涯と芸術のすべて』より引用。グノーシス主義を簡単に補足しておく。グノーシスとは知を意味するギリシア語。物質と霊の二元論をとり、人間がグノーシスを持つことで、至高の存在へと回帰できるという救済の思想。天使は人間が目指すべき至高の存在のメタファーであり、両性具有性を持つということが論じられている。

レオナルド・ダ・ヴィンチの思想の変遷機械の発明から大洪水の終末思想まで

レオナルド・ダ・ヴィンチ生涯と作品を見てきたが、ここからはレオナルドの思想についてもう少し深堀りしたい。レオナルドは何を考えて作品をつくり、どこへ向かおうとしたのか。機械の美学と工学的発想、アントロポモルフィズムとアナロギア、水の哲学と終末思想、大洪水の後、とレオナルドの思想の変遷を見てゆくのだが、ここから先はかなり大胆に解釈して物語にするので鵜呑みにしないように。最後にレオナルドについて少しばかり考察し、この記録を閉じることにする。

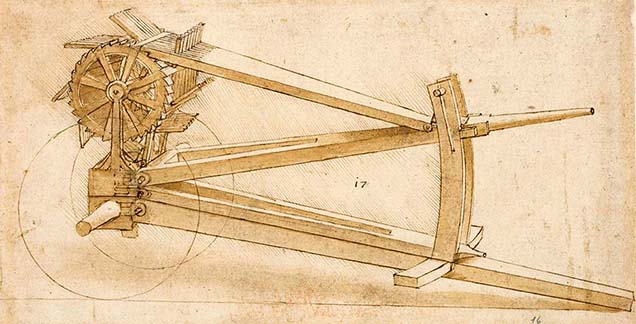

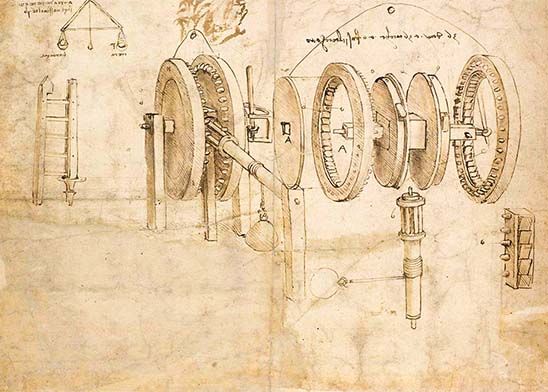

機械の美学、工学的発想

ミラノ宮廷時代において「宮廷技師」として雇われたレオナルドは、武器や建築や橋などを発明してゆくなかで機械の美学を身に付けた。機械の美学というのは、幾つかの構成要素を合理的に美しく組み合わせることであり、それと同時に、その構成要素の役割を機能的に把握することである。中世までの世界では機械ごとの組み合わせ方が言及されることはあっても、機械と機械の共通点について、すなわち機械の構成要素について体系化されたことはなかった(∗1)。

レオナルドは、歯車、ばね、ねじ、といった構成要素を機能ごとに体系化しようした点で新しく、これにより、たとえば幾つもの種類のねじをストックしておいて、新しい機械をつくる時に適合する部品を用いるという、工業製品さながらの制作プロセスが可能になる。この探究の成果は、「分解説明図」と呼ばれる表記方法に如実に現われる。一方に全体の外観を図示すると同時に、他方に部分の組み合わせ方を図示するというもので、普段は全体像によって隠れてしまう部分が晒け出されるという特徴がある。すなわち、全体が部分の組み合わせにすぎないことが露呈するのである。

構成要素の組み合わせが全体をつくり出しているという機械の考え方は、レオナルドの手稿の至るところに現われる。たとえば飛翔実験においては「鳥は数学的法則に従って活動する機械である」と述べ、解剖学においては人間の身体を「人間機械」、そして心臓を「驚嘆すべき機械」と表現し、地質学においては地球のことを「土製機械」としている。これらから分かるように、鳥や人間や地球などすらも構成要素で組み立てられた機械のように扱っている。

この考えを拡張すると、機械を分解して一つ一つの部品の機能を正確に把握し、それらの部品を正しく組み合わせることで鳥や人間という機械を創造できるのではないか、と考えるのは無理のないことだろう。「人間は鳥の運動をことごとく具備する機械を制作することができる」と。しかしながら、エンジンが開発されていない時代において、組み立てられた機械の鳥は空を飛ぶことができなかった。そこでレオナルドは機械を動かす動力を探しはじめた。

(∗1) 田畑伸悟「レオナルドと工学」

工学におけるレオナルドの功績は、機械を機械要素という機能単位に分けて論じたことにあると田畑は述べている。様々な部品の組み合わせで構成されているのが機械。どの機械にも共通した要素が機械要素。「レオナルドは、機械技術の歴史の中で機械要素というものを認識した初めての人物として知られている

」という。

アントロポモルフィズム、アナロギア

鳥や人間や地球という機械を動かす動力はなにか。レオナルドは「運動は一切の生命の源である」と答える。では、運動というものはどこに見出せるのか。レオナルドが着目するのは水の運動である。解剖学の知見を深めるなかで、人間の身体のなかでは血液が循環していることを発見し、また血流が止まると死ぬという単純な事実から、人間機械の動力が血液の運動性にあると考えた。科学的精神の持ち主であるレオナルドは、この考え方を大地にまで応用してこう述べる。「大地の肉体は、動物の肉体に似て、血管で網目のように織りなされている。しかもその血管はすべて連絡していてこの大地とその生物とに食物と生命とをあたえるように組織されている

」と。

こうした自然などの人間ではないものを人間の姿で表す考え方をアントロポモルフィズムといい、そして、こうした二つの異なるものを比較しながら類似点を探す方法をアナロギア(類比)という。人体というミクロコスモスと地球というマクロコスモスの類比である。人間の骨は大地の岩石であり、人間の血管は大地の水脈であり、人間の筋肉は大地の凝灰岩である。そして、人間の生命の動力が血液の循環ならば、大地の生命の動力は水の循環である。「乾ける大地の生命液として貢献するものは水である

」と書かれている。

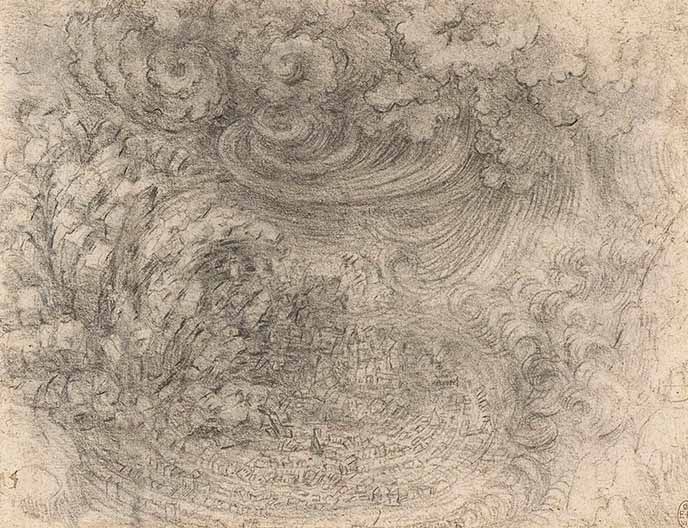

水の哲学と終末思想

人間は血液の流れが止まると死ぬ。類比して考えるならば、大地の肉体も水の流れが止まると死ぬ。人体と地球はともに有機体であるのだから、いずれ死にいたるのは間違いない。こうした直観をもとに地質学的探究に熱心に取り組んだ結果、レオナルドは独自の終末思想にたどり着く。暴力的な大洪水によって、都市が破壊され、山が崩壊し、あらゆるものが死に絶え、「さいごに大地は丸くなり、すっかり水に覆われて棲息不可能になる

」というものである。自然科学の知見から導かれた地球の終焉、いわば自然の力による大災害であり、聖書にでてくるようなノアの方舟の救いなどない。当時のヨーロッパでは、神の審判が下されてしまうという終末思想が蔓延していたのだが、レオナルドはキリスト教的な終末思想に納得できなかったのである。

ここにひとつの疑惑が生じる。すなわち、ノアの時代に襲来せる大洪水は普遍的なものであったかどうかということである。ここでは、以下述べるような理由によって否であるようだ。

レオナルド『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(下)』

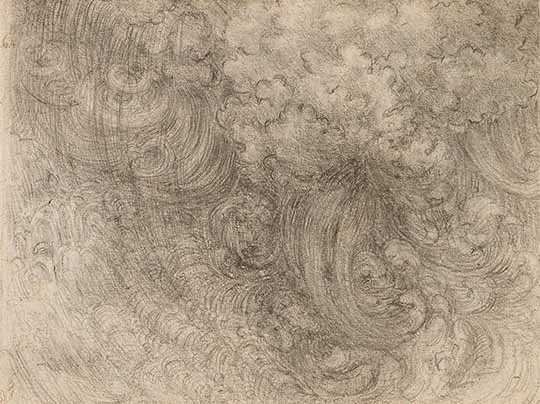

レオナルドは聖書の物語というよりも、自然に溢れる水の破壊力を重要視したのであり、その終末思想は『大洪水』と呼ばれる十数枚のスケッチに帰着する。はじめは山や都市が瓦解してゆく様子などが描かれるのだが、徐々に形は奪われ、最後にはただ激しく荒れ狂う水の運動が画面を支配するだけになる。ノアの方舟の救いどころではなく、観察者すらも呑み込まれ、すべての価値が喪失する直前を捉えたような世界像。これが画家としてのレオナルドが最後に描きたかった到達点である。注意しなければならないのは、『大洪水』は単なる水面の模写などではないということである。「素描というものは、ただ自然の作品のみならず、自然のつくるものを超えて限りないものを追求するほど立派である

」という言葉からわかるように、画家は自然を師としながら自然を超えてゆくのである。

『大洪水』は圧倒的な自然の力の前に人は無力であることを明らかにする。しかしながら、レオナルドの真のテーマは世界の崩壊や人類の絶滅ではない。なぜなら、あらゆるものが崩壊する悲劇であるのにも拘わらず、『大洪水』のスケッチには苦痛や恐怖という性格は感じられず、息を飲むような水の美しさが目に付くばかりなのだから。もし残酷な悲劇を描くならば、逃げ惑う人々や死に苦しむ人々を描けばよく、レオナルドの技術をもってすれば恐ろしい場面の描写も容易いことだろう。それでも、レオナルドは美しい水の運動の描写にこだわったのであり、『大洪水』は単なる終末の予測ではなく、美しき芸術作品として見るべきである。美術史家のヨーゼフ・ガントナーはレオナルドの終末思想をこう語る。「本来聖書に由来するにせよ、純粋に自然科学的なものであるにせよ、それとは関わりなく、レオナルドの幻想の中で芸術と自然科学の二つの世界が邂逅し、相互に移行し合うと言うことにかけては他に類を見ない

」と。自然科学と芸術の邂逅、画家としてのレオナルドの個人的幻想が作品として表現されたのである。

大洪水、その後

レオナルドの個人的幻想としての大洪水。こうした大洪水を経て地球はどうなるのか。「水は山をかいて谷をみたし、できれば地球を完全な球形に復元しようと欲しているのかもしれぬ

」と述べるように水に包まれた静謐な球になるのだろうか。はたまた、観察者すらも消え失せた《無》が訪れるのだろうか。画家としてのレオナルドはその先の答えを用意せず、すべての価値が喪失する直前の大洪水を描いたに過ぎない。なぜなら、それ以後の世界など描いても意味がないからである。地球の死体を描くことは、画家としてのレオナルドの望むところではなかった。人間の死体を解剖したのは、生きている人間の運動や表情を正確に描写するためである。地球が死んですべての価値が喪失した時、描写するものなど何も残されていない。画家であるレオナルドにとって、水に包まれた静謐な地球など描く価値はなく、それこそ絶望なのである。

だから、レオナルドは生きている地球に固執した。すべての価値が喪失した死んだ地球と、死ぬ直前のまだ生命力に満ちている地球。その臨界点を表現したのが『大洪水』であり、だからこそ美しく生きた画なのである。さて、こうした大洪水を経て地球はどうなるのかという問いに戻ろう。この問いにレオナルドは答えていないが、その後に考えていたものは想像できる。アランデル手稿に「あるものの終りは別のものの始まりなのだから」と書かれていることを考えると、水に包まれた球形が子宮に見えてくる。人間との類比において地球が死んだのならば、地球には別の生命が宿るのだろう。こんな言葉もある。「死せる物の中には生命が残っている。それが生き物の内臓に結びつくとふたたび感性的知性的生命を帯びるのである

」と。大洪水の後、レオナルドすらいない地球で、なにかが蠢き出すのである。

呼吸をすれば溺れてしまう。また母親の生命と食事によって栄養分を得ているので、呼吸は必要ない」と。

レオナルドの教えてくれたこと、死の恐怖と憧憬

最後に少しばかりの感想を書いて終わりたいが、自分用の簡単なメモなので読み飛ばしてもらって構わない。レオナルドは何を考えて作品をつくったのかを考えてきた。機械の美学からはじめたレオナルドは、鳥や人間や地球を機械のように考えて、機械の動力源を水の運動に求めた。人間というミクロコスモスと地球というマクロコスモスを類比の観点で考えて、地球は死ぬと結論した。この思想は科学的な分析によって幾度となく修正されながら、大洪水による終末思想へと帰結した。このような思考の経緯をたどるならば、レオナルドの思考は追跡可能である。

レオナルドの思考方法とは、身近なものから共通する尺度を取り出して、その尺度をあらゆるものへ適応して、上手く適応できない時には尺度を修正するという作業を繰り返すという方法である。誰の権威も認めず、経験から真であると確信した尺度を信じて、その尺度すらも修正し続ける。この「飽クナキ厳密」を追求する態度こそレオナルドを天才たらしめたものに間違いない。とはいえ、この確固たる態度はどこに由来するのだろうか。ひとたび獲得した尺度を修正し続けることはなかなか困難な仕事であるから、その態度の由来を考えることは無駄ではない。ここでは、終末思想から遡行して考えてみたい。

レオナルドは何故こんな終末思想を描いたのか、とどうしても問いたくなるのだが、この問い方は正しくない。なぜなら、レオナルドは人が死ぬということを確信しているように、地球の終末を確信していたからである。人は死ぬ、そして地球も死ぬ。こう考えていなければ、終末思想に固執する意味などない。言い換えるならば、レオナルドにとって地球は死ななくてはならないのであり、地球は死ぬであろうという予測や可能性ではないのである。レオナルドは死に魅了されていたのであり、事態は反転した時間軸に進んでゆく。

すなわち、解剖学を通して死の問題を発見したのではなく、死の問題を解明するために解剖学に情熱を注ぎ、地質学的調査を通して世界の終末を発見したのではなく、世界の終末を解明するために地質学的調査に情熱を注いだ。死や終末が先に用意されていたと考えた方が自然に思われる場面が多すぎる。「十分に終わりのことを考えよ、まず最初に終わりを考慮せよ」という言葉に書かれた終わりとは、死や終末を意味していないだろうか。すなわち、終末思想ははじめから考慮されなくてはならず、後から発見されたものではないのである。依然として疑問なことは、終末思想への確信がどこに由来するかであるが、おそらく幼い頃の洞窟の体験にある。

暫くの間そのあることも知らずに茫然とその前に立ちすくんでいたが、やがて背を弓なりに折って、左手を膝の上にしっかり立て、右手でひそめた眉に目陰をする。そして洞窟の奥に何かが見きわめられはしないか、のぞいてみようとあちらこちらにしゃがんでみたが、その奥は眞暗な闇で何も私にはわからなかった。そこでしばらく立っていると、突如、私の心の中に二つの感情が湧きのぼってきた、恐怖と憧憬とが。すさまじい暗い洞窟にたいする恐怖、その奥に何か不思議なものが潜んではいはしまいか見たいものだとおもう憧憬である。

レオナルド『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(上)』

この体験がレオナルドの底盤にある。恐怖が死への恐怖だとすると、死の恐怖と同時に湧きのぼった憧憬、これは死の恐怖を克服して憧憬に置き換えたものだと考えられないか。というのは、死の恐怖はそれだけで胸の内を満たすはずであり、そこに憧憬が入る余地などないからである。憧憬が入り込めたということは、死の恐怖は克服されたと考えるべきである。「他のいかなるものよりも早く恐怖が生まれる」のであり、「怨恨が生命を危険にさらすように、恐怖は生命を保証する」のである。レオナルドの秘訣とは、幼い頃に死の恐怖を克服したことであり、すなわち恐怖を憧憬に置き換えたことにあり、それゆえに何事にも恐れずに未知なるものを追求に専念できたのではないか。

ひとつの尺度に固執することなく、絵画はほとんどが未完に終わり、「飽クナキ厳密」のために前へ前へと進み続けることができたのは、この憧憬を追い続けたからではないか。むしろ、憧憬を追いかけ続けなければ克服したはずの死の恐怖が湧きのぼってしまうのであり、それゆえに終末思想ははじめから描かれなくてはならなかったのである。終末思想を描いた『大洪水』のスケッチは、死の恐怖を憧憬に置き換えた表現そのものであり、だからこそ、恐ろしい光景ではなく美しい光景が描かれた。これは幼少期の洞窟体験の回帰などではなく、幼少期の洞窟体験のままに固定された風景そのものではないか。

暗い洞窟に対する恐怖を、死への恐怖だと仮定したことは強引かもしれないが、こう確信できるのは、私も同様の経験をしたからである。ある時、ラオスのバンビエンの辺りを自転車であてもなく放浪していた。目的地などなく、都市や観光客から距離を置きたかった。夕陽が沈みはじめ、あたりが暗くなりかけた時、茂みの奥に一つの洞窟が口を開いているのを見つけた。自転車から降りて、未知なる洞窟へ向かって恐る恐る歩みを進めていた。淡く赤い岩肌は濡れていて、歴史を持った鍾乳洞が垂れ下がり、真下には大きな暗闇がどこまでも伸びていた。落ちたら死ぬ。知らない洞窟で孤独に死ぬ。こんな場所に誰も助けにこないだろう。少しばかり冷えた洞窟の中でそう感じていた。いま想えば、死への恐怖以外の何物でもない。ただ、洞窟の隙間から差し込む光が美しくて、何か不思議なものが潜んでいる気がして、暗闇を前に茫然としていた。

しばらくして、我に返った。夜が押し寄せてきたからである。いつまでもここに居てはいけない、闇に吸い込まれてしまう。直ぐに自転車に乗って道を引き返して、宿に落ち着くことができた。私は生きていた。ただ、その時から頭がふわふわして、何を考えていても洞窟の像が邪魔をしてくるようになった。暗闇の奥に何があったのだろうか、憧憬に取り憑かれたのである。無重力の中にいるような気分は二週間くらい続いて、その後はすっかり忘却されていたのだが、『岩窟の聖母』を見たときに記憶が蘇った。不思議なことに、ラオスの洞窟は『岩窟の聖母』に描かれたものに酷似していた。薄暗い洞窟に差し込む光、この光景は人類が忘却した太古の記憶なのだろうか。はたまた、子宮から出てくる時の誕生の記憶なのだろうか。洞窟への恐怖と憧憬の関係性は普遍的なのだろうか。

さて、長々と私事を綴ってしまったが、暗い洞窟に対する恐怖を死の恐怖と推定した理由は私の経験に由来する。死の恐怖に居合わせた者が、心的な防衛機制から憧憬を産むのだろうか。メカニズムは分からないが、この洞窟の体験がレオナルドの底盤にあることは間違いない。死の恐怖を憧憬に置き換えるため、終末思想を描くことはあらかじめ決まっていたのである。終末思想は描かれなくてはならなかった。それも世界が崩壊する悲劇としてではなく、ただ美しく憧憬を抱かせるものとして。この美しい終末思想は、姿を変えながらレオナルドの幻想の到達点として定められていて、だからこそレオナルドは「飽クナキ厳密」を追求できた。私たちは『大洪水』にこそレオナルドの始発点と到達点を見なければならない。その点と点のあいだ、折り目のなかに、レオナルドは漂っていたのである。