錯乱のニューヨーク レム・コールハース 読書の記録

『錯乱のニューヨーク』はレム・コールハースによって一九七八年に書かれた都市論である。コールハースはオランダの建築家であるが、新聞記者や脚本家という経歴を持つ思想家の側面をもち、建築界の最先端を常に走り続ける姿には目が離せない。今回読んでゆくのは、一九九九年にちくま学芸文庫から発行された、鈴木圭介が翻訳したものである。コールハース独特の火花のような筆致が再現されていて、図版も充実していて示唆に富んでいる。是非とも手にとっていただきたい一冊である。

錯乱のニューヨーク本の概要や経緯

一九七八年にコールハースが書いた『錯乱のニューヨーク』は鋭い一撃だった。野蛮で無秩序だと考えられていたマンハッタンが、非常に一貫した論理に基づいて設計されていることが暴露されたのである。その論理は欲動という名の怪物であり、建築家が太刀打ちできる代物ではない。建築家の理論なくして産まれたマンハッタンが建築家が描く理想よりも理論的な構築物であったという偉大な発見は、建築家が理論を提唱する無意味さを露呈させ、近代的な建築家像を無残に打ち砕くことに成功した。フロイトが夢の論理形式を明らかにしたことに近い。夢が欲動を根拠に自動生成されるならば、建築や都市も欲動を根拠に自動生成されるのではないか。ともすれば、必要なのは美学などではなく欲動だけであり、資本さえあれば建築家など必要ない。マンハッタンにおいて、欲動がつくりあげた建築なるものに建築家は敗北した。近代建築の巨匠であるコルビュジエも、シュールレアリストのダリも呑みこまれてしまい、資本主義という観点から建築家に死刑宣告が言い渡された。

コールハースの一番の功績は「建築家はなにをすればよいのか」という問題をあらためて提示したことにある。ある者はそれでも建築家が必要だと唱え、ある者は建築家から投資家へと身を翻す。ある者は消費文化と建築文化を切り離すことで建築の本質を確保し、ある者は消費文化に浸りながら建築文化を書き換えようと挑戦する。要するに、建築家は資本という存在を無視できなくなり、建築というものの真価がもう一度問いなおされたのである。このような時代にも建築は建築として成立するだろうか、もし成立するならばなに依拠するのだろうか、と問わざるを得なくなった。本書の内容は、それほどまでに鮮やかな一撃であった。夢という虚構が現実に構築されてしまった時、もはや現実は馬鹿らしくなってしまう。さて、そろそろ『錯乱のニューヨーク』を読んでゆきたいが、愛読書なので主観的な解釈になることをご理解いただきたい。また、要約ではなく解釈ということを忘れずに。

序章、欲動から生まれた巨大怪物

マンハッタンの問題はその逆である。ここには、マニュフェストはなく、明白な具体例が山ほどある。本書は、こうした互いに異なる状況が交差するところで着想された。これはいわばマンハッタンのための〈回顧的なマニュフェスト〉の書なのである。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

序章ではこの本の立ち位置が語られ、「回顧的なマニュフェスト」の描画であると宣言される。マンハッタンという現実に存在する都市が、「マンハッタニズム」(∗1)という理論の産物として生まれたと仮定し、その理論を遡及的に定式化することを目的としている。遡及的とは時間軸が逆転しているという意味である。通常のマニュフェストは宣言された後に実行に移されるが、この本のマニュフェストは実行された後に宣言される。つまり、後付けのマニュフェストなのである。たとえば、美術館の美術作品の解説を想像すると分かりやすい。美術作品の解説は基本的に後付けである。「画家はコレを表現しました」と書かれていても、その解説は後から付けられた推測にすぎない。

しかしながら、作品解説が確からしいほど、鑑賞者は解説どおりに美術作品を鑑賞してしまう。画家はコレを描きたかったのか、と解釈してしまう。同様に、『錯乱のニューヨーク』は都市という作品に付与された作品解説だと考えてよい。「マンハッタンはマンハッタニズムを表現しました」と後付けでコールハースが書くのである。『錯乱のニューヨーク』はマンハッタンの解説である。しかしながら、この解説にはひと工夫がなされている。「マンハッタンはマンハッタニズムを表現しているのですが、未完成な部分があります」と書かれたのである。この工夫によって、現在のマンハッタンは妥協的で不完全なものとなった。マニュフェストという空虚なものをつくらず、現実を理解しなおすことでマニュフェストが捏造される。ハイデッガーの『存在と時間』を読んだときのような奇妙な後ろめたさがある。マンハッタンは正しい理解を告げ知らされてしまうのだ(∗2)。

ところで、マンハッタニズムとは何か。一言では表現しづらいのだが、小さな物語の集合が生み出す巨大怪物の論理、とでもしておくと想像しやすい。断片が生み出す神話の創造という視点に、自己生成という概念を組み入れたものである。本書の構成から考えよう。本書の構成をみると分かるように、各々に主題が付けられ独立した章が並列されている。この解説書には断片が並ぶだけであり、断片同士の関係性は切断されている。それゆえ、本書には「私は」という主語が登場しない。ベンヤミンの『パサージュ論』(∗3)のように、断片が神話を生み出している。コールハースはベンヤミンに強く影響を受けているというのは言うまでもないだろう。

断片が生み出す神話。この思想がマンハッタンの都市に表現されている。補助線を引くならば、ロラン・バルトのいう日本というのがこれに近い。バルトの『表徴の帝国』(∗4)における日本とは、日本という「思いもよらぬ象徴世界の存在をかいま見せてくれる特徴線の貯蔵庫」へ飛び込んだバルトが、その「特徴線」からつくりあげた世界である。バルトは日本を分析したのではなく、日本という神話を構築した。

わたしはまた、実在する国のどんな些細な現実にしろ再現したり分析したりしようとはせずに、この世のなかのどこかしらの、幾つかの特徴線を抜きとって、この特徴線で一つの世界をはっきりと形成することができる。日本、と私が勝手に名づけるのは、そういう世界である。

ロラン・バルト『表徴の帝国』

断片が生み出す神話とはこうした意味である。ただ、コールハースの射程はもっと広い。というのは、コールハースの断片には厚みがあり、断片ひとつひとつが欲動を抱えているからだ。記号論的な断片が死んでいるのに対して、コールハースの描く断片は生きている。マンハッタンの断片というのは、破片や特徴線というより、物語や生物というような動的なものである。それゆえ、断片が生み出す神話ではなく、小さな物語の集合が生み出す巨大怪物なのである。雑草が茂った庭のように、ひとつひとつの生命力によって、庭そのものが手に負えなくなる。この自己生成という動的なモデルを、都市という論理に内在させたことがマンハッタニズムの肝である。コールハースの偉大な業績は、むせかえる程に膨大な情報を持つニューヨークを、小さな断片に明快に切り分けることで、ひとつひとつの断片が生きていることを証明したことにある。これによって巨大怪物が立ち現われる。この怪物はすべてを呑みこんでしまう。過密の文化の誕生である。

(∗1) マンハッタニズムとはなにか

二十世紀の前半のマンハッタンに、当時の摩天楼の建築家の代弁者としてコールハースが掲げた「回顧的なマニュフェスト」を指す。コールハースはマンハッタンの歴史を遡及しながら、そこに既に存在していた論理を抽出する。その論理こそがマンハッタニズムである。コールハースは「マンハッタニズムとは、アーバニズムのイデオロギーである」と述べている。

(∗2) 正しい理解を告げ知らせる解釈学

ハイデッガーは一九二七年の『存在と時間』において解釈学を用いる。ハイデッガーによって用いられる解釈学とは、誤った存在了解を粉砕して、正しい存在了解を仕上げるものとして使用される。すなわち、正しい理解を告げ知らせるものである。この意味においての解釈学は、隠蔽をあばいて真相を奪取するのであり、力ずくの暴力性を持つ。同様に、コールハースは、マンハッタンの正しい理解をつくりあげ、正しい理解を告げ知らせる。

(∗3) ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論』

ヴァルター・ベンヤミンによって書かれた、膨大な引用が載せられたノートである。内容のある物語ではなく、引用がただひたすらに並んだ風変わりな書物である。ただ読むだけの人には、単なる情報の集まりとして見えてしまう。しかしながら、自分の頭で主体的に考えることのできる人は、なんでもない引用たちから輝くものを見つけ出し、頭の中で編集して「何か」を創り出してしまう。読むたびに変わる「何か」を。物語は無意識のうちに捏造されてしまうのである。引用の集まりだからこそ、押し付けがましさは一切ない。なんとも魔術的な書物である

(∗4) ロラン・バルト『表徴の帝国』

ロラン・バルトによって一九七〇年に書かれた日本の解説書である。バルトはテレビインタビューでこう述べる。「わたしは、自分を批評家だとは思わない。むしろ 小説家 、 物語 ではなく 物語をつくるもの の記述者だと思っている」と。ロマネスク(物語をつくるもの・小説的なもの)は、ロマン(物語・小説)の形容詞形である。ロマネスクは物語の断片であり、物語そのものではない。物語は記述によって浮かび上がる。

前史、マンハッタングリッドと野心の強度

四年後彼らは─つまり市の開発部分と未開発部分の線引き決定をおこなうより先に─南北に走る十二本のアベニュー〔街〕と東西に走る百五本のストリート〔丁目〕を作ることを提案する。こうした簡単な操作で、彼らは市内を一三×一五六=二〇二八個のブロックに分割してしまう。(地形上の偶発的要素はここから除かれる)。このマトリックスは同時に残りの地域と島の将来の活動をともに絡めとってしまう。これがマンハッタンのグリッドである。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

マンハッタングリッドの制定

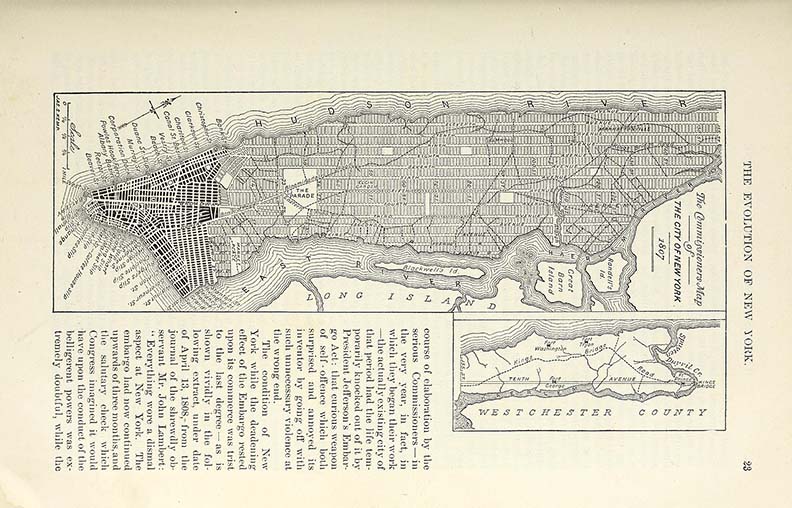

マンハッタンのはじまりはブロックの分割作業にあり、これを「西洋文明における最も果敢な予言行為」だとコールハースは表現する。街はブロックへと分割されるから、建物はブロックのなかで垂直に伸びてゆく以外の選択肢がなく、水平にひろがることは許されない。これが垂直方向への予言である。一八〇七年の委員会が提案した地図をみて欲しい。非人道的と言えるまでの合理的な直線で区切られているのがよく分かる。整然としたグリッドによって区切られた領域が「ブロック」と表現されるもので、左側に黒く密集している細胞のような場所に苦労の後が見て取れる。この計画案を下敷きとして「一八一一年委員会計画」としてマンハッタングリッドは実現へと向かう。

ブロックの均質化作用

「ブロック」がそこにある限り、そこに何を置いても「ブロックの中にあるもの」として記述されてしまう。すなわち、住所を割り当てられてしまうのである。建物がどれほど個性的であれ、建物がどれほど審美的であれ、建物は座標との関連に絡めとられて語られる。方眼紙の升目が、実際の都市の中にとても鮮やかに、そして具体的に立ち現われてしまったのである。建物はどう足掻いてもチェスボードに置かれた駒以上のものになれない。グリッドという近代的なシステムが、自然という野生を完全に征服すると同時に、人間の理性や欲動すらも統制する監獄となる。絵画がキャンバスを飛び出せないように、美術品が美術館を飛び出せないように、建築は「ブロック」という敷地を飛び出せず、垂直方向に伸びてゆくしかない。そして、敷地の枠組みがあまりに鮮やかで合理的であるから、枠組みに個性を奪われてしまう。

ニューヨーク万博(一八五三年)

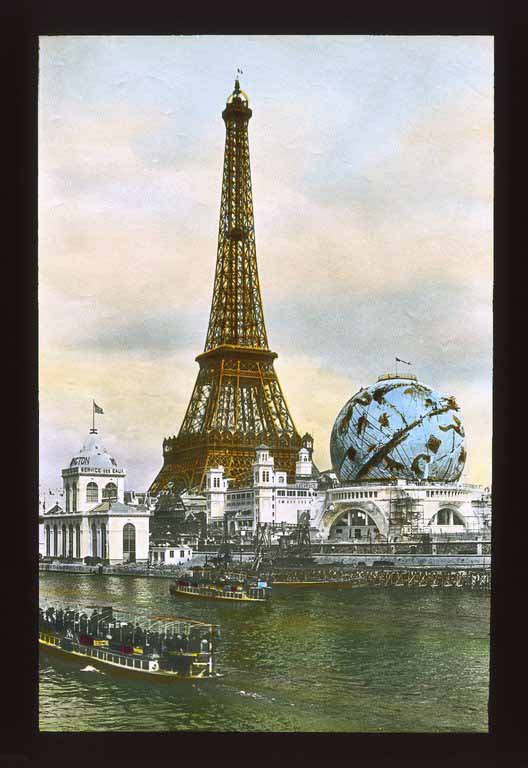

話は一八五三年のニューヨーク万博についてに飛ぶ。この万博は、オーティスが落下防止装置機能のついた蒸気エレベータを展示したことで知られている。この万博の目玉は、ラッティング展望台という垂直に伸びた塔、ロンドン万博の水晶宮を模倣した十字型平面の建物のふたつ。コールハースはこのふたつの建物に「針と球」(∗1)のメタファーを指摘する。針はラッティング展望台であり、球は水晶宮である。地上三五〇フィートの高さのラッティング展望台ができたとき、マンハッタンの住民は自身が住まう都市を上から見て、マンハッタングリッドを頭のなかに仕舞いこんだのであり、仕舞い込まれた地図はブロックという束縛を住民に再認識させた。どういうことか。たとえば、ロラン・バルトは『エッフェル塔』(∗2)という著作の中で、エッフェル塔が都市の上からの視点を提供することによって、新しい知性が誕生したと述べている。

知性、それは、あなたの目の前に昔からそこにある通りの現実の要素からできあがっているが、その実あなたの知らなかった全体空間のおかげでまるで見知らぬ町のようにされているパリの模型を、あなたの心の中に新たにつくりだすように記憶と感覚を協力させる、つまりパリの模型を再構成する力なのである。

ロラン・バルト『エッフェル塔』

エッフェル塔が訪問客に俯瞰的視点を提供したことにより、現実を再構成しようとする力が働くのであり、そうした力をバルトは知性と呼ぶ。「つまり、あなたの知識が、あなたの視覚と戦っているのであり、それこそがある意味で知性なのである

」と。すなわち、目の前のパリの街は単なる視覚でとらえられた現実ではなく、俯瞰的視点によって仕舞い込まれた地図と照らし合わされて理解されるのであり、ここに戦いが生じる。一方でコールハースの場合はそうではない。すなわち、マンハッタンの住民が俯瞰的視点によって知るのは、煩雑なマンハッタンの模型などではなく、単調なマンハッタングリッドだけである。

俯瞰的視点によって再構成されるのはグリッドであり、ブロックという定められた限界が再認識されるにすぎず、そこには知性が働く余地はない。したがって、野心の強度だけが高められるしかないのである。監獄から出られないことを知った囚人が空想の強度を高めていくようなものであり、視覚など置き去りになってしまうのである。フロイトが囚人のユーモアを分析したように、コールハースはマンハッタンという監獄に閉じ込められた建物たちが生み出すユーモアを描いている。建物は監獄のなかで飛躍する。

(∗1) 「針と球」のメタファーの建築

「針と球はマンハッタンの形態的ヴォキャブラリーの両極端を構成し、その建築的選択肢の両外縁を形作っている

」とコールハースは述べる。針は、最小の敷地面積で最大の高さを得ようとする形態。球は、最小の表面積で最大のボリュームを包含する形態。コールハースによると、この両極端のふたつの形態は姿を変えながらもマンハッタンの歴史に現われる。一八五三年のラッティング展望台と水晶宮、一九〇六年のグローブタワー、一九三九年のトライロンとペリスフィアなどである。ちなみに一九〇〇年のパリ万国博覧会や、そしてラスベガスの『パリス・ラスベガス』にも似たようなメタファーがある。コールハースのいうように、マンハッタニズムは世界中にばら撒かれたのか。

(∗2) ロラン・バルト『エッフェル塔』

『エッフェル塔』はロラン・バルトが一九六四年に発表した短いエッセイである。一八八九年に建設された「エッフェル塔」をバルトは豊潤なテクストによって解体してゆく。バルトによるとエッフェル塔は二重の視線を訪問客に与える。エッフェル塔のあるパリを見る視点とエッフェル塔からパリを見る視点である。この二重の視点は、受動的な働きと能動的な働きを内包する。エッフェル塔は様々な人に様々なあり方で現われる。例えばトーマス・エジソンは、エッフェル塔という「偉大な構築物」が実現されたことを神に感謝したという。例えばウィリアム・モリスは、パリに立ち寄る時はエッフェル塔が見えないように塔のできるだけ近くに宿をとったという。エッフェル塔はそれ自体は単なる構造物だが、様々な意味をまねきよせ、様々な意味をそそのかす。

第一部、コニーアイランド─遊園地の人工的快楽

十九世紀と二十世紀の合流点に登場するコニーアイランドは、マンハッタンの胎動期のテーマと幼児期の神話の孵化装置なのである。のちのマンハッタンを形成する戦略と機構は、まずコニーアイランドという実験室でテストされたのち、最終的により大きな島に適用される。コニーアイランドはマンハッタンの胎児である。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

コニーアイランドという胎児

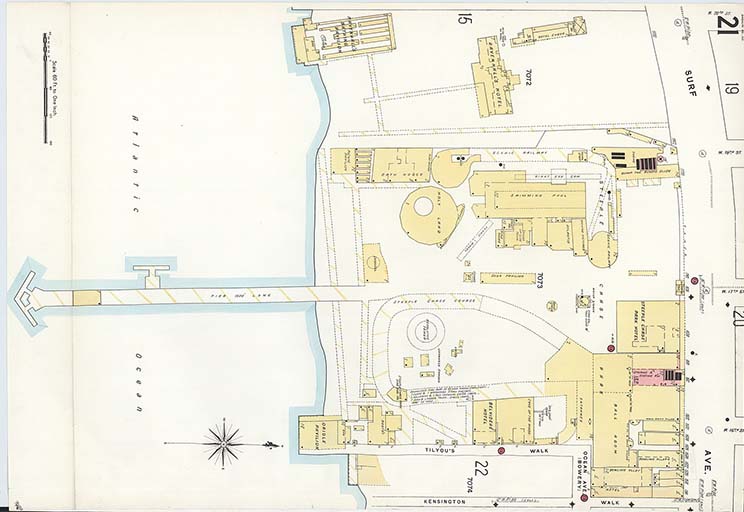

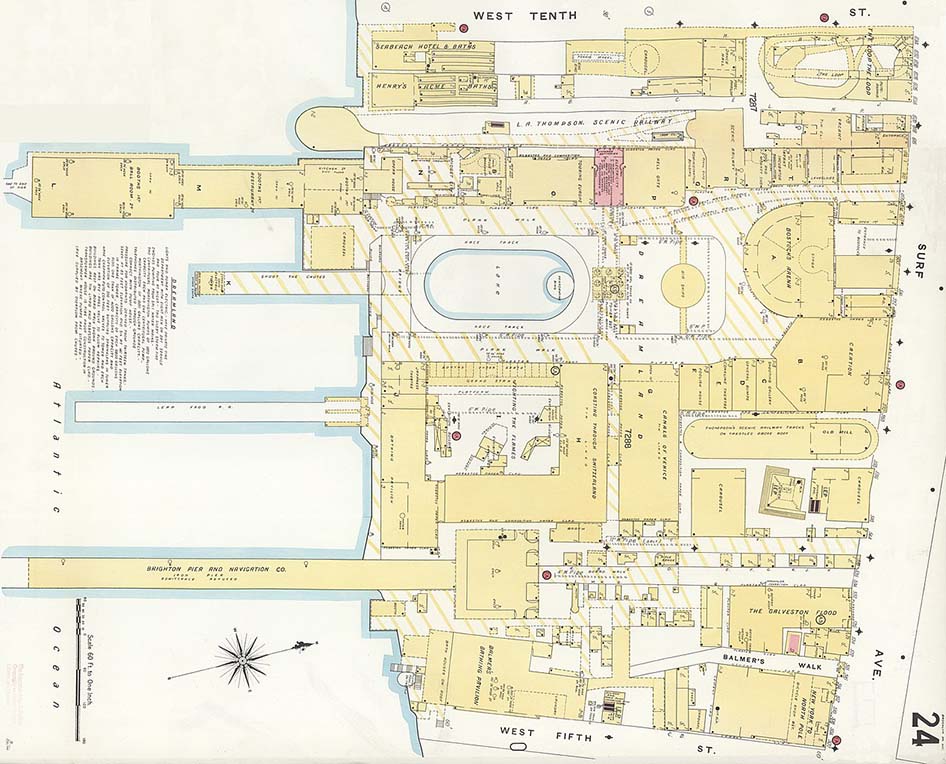

第一部はコニーアイランドの記述からはじまる。コニーアイランドとは、マンハッタンから少し離れたブルックリンの海沿いの地区であり、リゾート地として知られる離れ小島のような形状を持つ。一六〇九年にヘンリー・ハドソンによって発見された土地であり、一八二三年に本土との間に橋がかけられ、一八六五年に鉄道が敷かれると一気に開発が進み、遊園地などの大衆娯楽施設が立ち並ぶようになる。ホットドッグ発祥の地といわれ、ネイサンズのホットドックで有名である(∗1)。コールハースはコニーアイランドを「マンハッタンの胎児」であると指摘し、コニーアイランドの歴史を追いかけていく。

実験台としての処女地

「文明化されたアルカディア」であるこの土地は「最も近隣の自然の処女地」である。土地の処女性は理想郷の創造には欠かせない条件である。植物を育てるためだけの単なる温室から水晶宮が生まれたように、砂漠に撒かれたマフィアの夢の種からラスベガスが生まれたように、まだ犯されていない場所はひとつのユートピアへと変貌を遂げる(∗2)。理想郷を産み落とすのはいつでも処女であって、聖霊によって胎内に身籠る女性が示すように、そこに初めて躍動ある生命が誕生する。意味がこびりついた土地に理想が結びつくことはなく、美しい花が咲くことは決してない。人間は真っ白なキャンバスを見た途端、自分色の絵具で染め上げたくなる欲動が抑えきれなくなり、純粋な欲動の構築物がに現象するのである。

三つの遊園地、カラフルな世界

本書の中で舞台となる遊園地は三つある。ジョージ・テイリューの「スティープルチェイスパーク」、フレデリック・トンプソンの「ルナ・パーク」、ウィリアム・H・レイノルズの「ドリームランド」。これらの遊園地の変遷を追いかけながら、コニーアイランドが発展する歴史が語られてゆく。三つの遊園地を通してコールハースが描き出すのは、遊園地が各々の領土を囲いこんで独自の世界を創造してゆくこと、そして、あらゆる快楽は人工的に作り出すことができるということである。この方法論がマンハッタンという都市に応用されてゆく。平面図を拾ってきたので簡単に比較してみよう。

本書では三つの遊園地を舞台にして、夢のように色鮮やかな人工的快楽がつくりこまれてゆく様子が明らかにされる。無数の電灯によって夜は昼に変えられ、膨大な電力によってあらゆる快楽を機械が生産する。なんてカラフルな世界だろうか。麻薬より建築の方がよほど痺れる。これらの遊園地は夢のようなカラフルな世界を描くことに成功したが、カラフルな世界というのはやがてくたびれてしまう。カラフルは一時的であるからこそ美しく、人工的快楽には賞味期限がある。人工的快楽が飽和すると、今度は自然的快楽が熱望される。カラフルという麻薬のような超自然的状態が望むのは、白紙という健康な自然的状態である。酔いしれながらも追い求められるのは、代わり映えのない素面な世界である。夢というのは夢の反動であり、夢の反動は新しい夢を生みだす。

火災、そしてモダニズムの台頭

一九一一年の五月にはドリームランドは火災に見舞われる。一九一四年にルナ・パークにも火が燃え広がってしまい、遊園地は白紙化される。遊園地という一筋の夢は、天使の真似をしようと欲しているうちに、凶暴な獣になってしまったのであり、制御不能な炎の獣がすべてを浄化してしまう。人間が夢をみようと欲したのだが、今度は夢が人間を支配することになり、そして再び夢が覚め、新しい夢がまたはじまるのだ。一九三八年にロバート・モーゼスはコニーアイランドの再開発計画を発表し、綺麗で清楚な公園が計画され、一九五七年には「ニューヨーク水族館」という白くモダンな建築が建てられる。コニーアイランドは清白になった。この水族館は「モダニズム的復讐」であるというコールハースの指摘も興味深い。

観覧車の欲望運動

危うく、遊園地の精霊に口調を乗っ取られてしまうところだったが、正気に戻らなくてはならい。この章に個人的な補助線を付け足すのならば、処女地を求める白い欲望と、処女地を汚したい黒い欲望、このふたつののせめぎ合いという線だろう。前者が清白にみえるだろうか。ただ、そうではない。外側からみると反対の欲望であるが、内側がらみると同一の欲望である。すなわち、汚すために処女地をつくり出したいのである。自らの手で汚すために、人工的な処女をつくり出すのであり、その意味でどちらも同質で素直な欲望である。こうしたどろどろした様子を美しく描いたのが、ウディ・アレンによる『女と男の観覧車』という映画である。この観覧車という比喩は秀逸であり、欲望の追いかけっこを見事に表現している。『錯乱のニューヨーク』を読みながら見て欲しい。カラフルは目まぐるしくグルグルとまわりはじめる。

火事の夢の基盤になっていうるのもまた、子供時代の夜尿の回想である」と(全5-p149)。

(∗1) ホットドッグとコニーアイランド

一九一六年にコニーアイランドに創業した「ネイザンズ」というお店がホットドッグ文化の発祥の地として有名である。「ネイザンズ」では毎年ホットドッグ早食い選手権が開催される。問うべきは、コニーアイランドという大衆文化の極地において、ソーセージがパンに包みこまれた理由である。ホットドッグという魅惑的な食べ物は、男と女の関係性が隠喩された欲望のミニチュアールであるからに違いない。ホットドックはコニーアイランドで生まれなくてはならなかった。パンのための建築が飽和したこの世界では、ホットドックのための建築が望まれている。

第二部、ユートピアの二重の生活─摩天楼と建築的ロボトミー

マンハッタンの摩天楼は何回かに分けて、一九〇〇年から一九一〇年の間に徐々に誕生してゆく。それはアーバニズムにおけ三つの発明の偶然の出会いからもたらされる。三つの発明はそれぞれ独自の道を歩んだのち、単一のメカニズムに収束する。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

いよいよマンハッタンの分析に本格的に踏みこんでゆくのだが、ここではマンハッタンの摩天楼が生まれてゆく過程が解明される。右記に引用した三つの発明とは、①世界の再創造、②タワーの付加、③ブロックまるごと。この三つの発明が摩天楼という形態に収束するのだが、注意しながら読まなければならない。なぜなら、ある形態の過程をを三つの発明という断片に分解して並列することが、コールハースの常套手段であるからである。ひとつずつ見てみよう。

アーバニズムにおけ三つの発明

①世界の再創造。世界の再創造とは、人工的な水平面を何層にも積み上げてゆくことで、大地を無限に創り出せるということ。エレベータの発明によって可能になった方法で、建物それ自体は一つのモノリスへと近づく。処女地の増殖によって世界を再創造できること、これが一つ目の発明である。②タワーの付加。タワーの付加とは、単なるビルディングの上にタワーを乗せることで、タワーが蓄積してきた象徴性を我がものとすること。これが二つ目の発明である。③ブロックまるごと。ブロックまるごととは、ひとつのブロックが構想の限界領域であり、孤立して存在するということ。ブロックは他のブロックとは無関係に独自のイデオロギーを確立する独立国家のような存在となること、これが三つ目の発明である。これらの発明はそれぞれの建物を設計するなかで独自に発見されたものであるが、この三つの発明を兼ね備えた「真の摩天楼」といえる建築が一九一三年に誕生する。ウールワース・ビルである。

建築的ロボトミー

摩天楼の一つの特徴として、建築的ロボトミーというものがある。ロボトミー手術(∗1)とは、脳の前頭葉の白質を切除する外科手術であり、精神障害の症状を緩和するために施術されるもので、重篤な副作用から現在では禁忌となっている。コールハースはこのロボトミー手術の比喩を建築に当てはめる。「建築的ロボトミーは外部と内部の建築を分離する

」と。この概念の新しい点は、西洋建築では内部と外部の間になんらかの関係性が成立するべきだという人間主義的な前提があったにも関わらず、その約束事を無視したことにある。正常な思考で考えると、内部に光を入れるためにここに窓を開けようとか、内部から外の環境が美しく見えるように開口部を工夫するというように、内部と外部の関係性を考えざるを得ないのだが、それを完全に無視するのは狂っているというわけだ。補足するならば、建築的ロボトミーによって内部の営みを覆い隠そうとする傾向は、一九二〇年の禁酒法の制定が後押ししている。

マレイのローマ庭園

摩天楼の特徴である「建築的ロボトミー」が施される結果、囲いこまれた内部において別のユートピアが実現されてゆく。コールハースが例に挙げるのは「マレイのローマ庭園」である。外部から分離された内部は、欲動に満ちて強度を挙げてゆく。アリの巣のなかは思ったより宏大なのである。バシュラールならこう言うだろう。「内部を具象化し、外部を宏大にすることは、想像力の人間学の最初の任務であり、第一の課題である」と。詩人の特性は、宏大にひろがる外部のあらゆるものを、囲われた内部へと持ってかえることにある。すなわち、マンハッタンの建築的ロボトミーは、外部と内部を分離する性質から、誰しもを詩人にするのである。

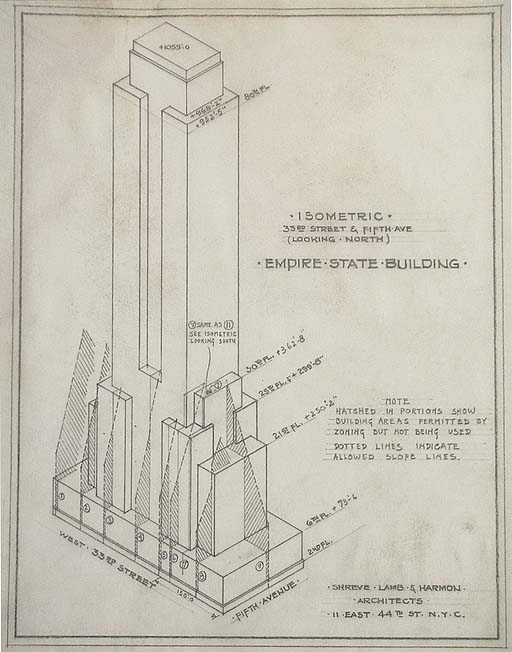

ゾーニング法

ところで本の内容は、一九一六年に制定されたゾーニング法へとうつる。ゾーニング法とは、建物が大きな影を落とすのを防止するために、建物の高さや大きさを規制する法律である。建物は一定の高さに達するとセットバックしなければならない。ゾーニング法を満足させながら、最大の床面積を得られる建物を設計しようとすると、建築物の外形はほぼ確定してしまうのであり、設計は決められた形態に近づけるだけの作業となる。マンハッタンの輪郭線はもう既に引かれてしまっているのであり、ゾーニング法に自動的に従うだけで建物は完成する。アーチェリーにおいて的の中心に矢が刺さることをイメージして矢を射るように、そのゾーニング法に基づく完成形に向けて建物は設計されてゆく。ヒュー・フェリスという画家は、ゾーニング法の高さの規制によって想定される建物の外皮を木炭で描いたことで知られる。そのドローイングは、建物をすでに先取りしている。「マンハッタニズムはフェリスの子宮の中で懐胎される

」とコールハースは言う。

過密の文化

ヒュー・フェリスという画家の後に紹介されるのは、ハーヴィ・ワイリー・コーベットの都市計画である。歩行者のアーケードを二階に計画し、マンハッタンの全地表面を道路として、自動車の海が眼下を覆うという狂気の計画である。自動車が延々と流れ続ける様子から『近代化されたヴェネツィア計画』と呼ばれる。この計画は普通に考えると常軌を逸しているのだが、マンハッタンはもう加速し続けて止まることはできない。ブレーキの効かない車のように、アクセルを踏み続けるしかない。車のエンジンは過密そのものである。コールハースはこの現象に「過密の文化」と名付ける。マンハッタンにおいて過密の文化は至上目的のように考えられている。

一たびこういう虚妄の快楽に取り憑かれてしまうと、人間はもう快楽に対する正しい認識が持てなくなり、したがって正しい自然な快感を感じる力を失ってしまうからである。じっさい、世の中には、本来は少しの快さというものを持たないのに、というより、本当は苦しみと悲しみにみちているのに、放埒無残な情欲のよこしまな誘惑に災いされて、かえって絶対無上の快楽、いや、人生の至上目的とさえ考えられるものが多いのだ。

トマス・モア『ユートピア』

エンパイア・ステート・ビル、意味の充填

ヴォルドーフ=アストリア・ホテル、エンパイア・ステート・ビル、ダウンタウン・アスレチック・クラブの三つの建物を例にコールハースは過密の文化を説明する。なかなか記述が煩雑であるが、ヴォルドーフ=アストリア・ホテルはもともと現在のエンパイア・ステートがある場所に建っていたのだが、エンパイア・ステートが建設されるために取り壊されて別の場所に再建されたという基礎知識を頭に入れると読みやすいだろう。一九三一年にオープンするエンパイア・ステートを手掛けたのはウィリアム・F・ラムであり、わずか二週間程で建物の図面を描いたとされる。というのは、一九一六年に制定されたゾーニング法に従って線を引くだけでよかったからであり、コールハースはこの設計の在り方を「自動建築」と表現する。

エンパイア・ステートは一種の自動建築と言ってよい。それは会計士から配管工に至るまでの作り手たちが集団的に、建設というプロセスに官能的に身を任せる行為である。エンパイア・ステートは、金銭上の抽象物を具体化する─要するに存在する─こと以外のプログラムを持たない建物である。この建設に関わるすべてのエピソードは 自動的行為 という疑問の余地のない法則によって支配されている。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

エンパイア・ステートは自動的につくられた建築である。マンハッタンにおける設計とは、規定された外皮のなかで階数とスペースを最大限に埋め込んでゆく流れ作業であり、創造性の出る幕などない。「純粋なプロセスの産物であるエンパイアステートは内容というものを持ちえない。ビルはまったくの覆いである

」とコールハースは述べる。この建物はいかなる意味も持たないからこそ、 エンプティ ・ステートと呼ばれるのである。ところで、『錯乱のニューヨーク』を読んでいるとバルト『エッフェル塔』を思い出すことが多い。ロラン・バルトの「空虚」とコールハースは「過密」が重なって見えるのである。この点について簡単に考察してみよう。

エッフェル塔とエンパイア・ステート、解体か充填か

エッフェル塔以外のすべての記念碑が、なんらかの使用目的を持っていたのに対して、エッフェル塔だけは観光の対象以外のなにものでもなかった。この塔の空虚さそのものが、この塔を象徴に指名したのである。

ロラン・バルト『エッフェル塔』

骨という構造体が露出したのがエッフェル塔だとするならば、皮膚という外皮だけが在るのが摩天楼である。前者は外皮を剥ぎ取ることで純粋な構造体を剥き出しにし、後者はゾーニング法による純粋な外皮だけを設計した。エッフェル塔は空虚であるが、摩天楼は囲われた空虚である。空虚はあらゆるものを漂わせるが、囲われた空虚はあらゆるものを吸収する。囲われた空虚というのは不気味であるから、とにかく何かで埋めなければ気が済まない。エッフェル塔が「意味作用の解体」の象徴であるならば、摩天楼は「意味作用の充填」の象徴である。意味作用の充填、この言葉は正確さに欠けているのだが、想像力をくすぐるから、このまま使ってゆく。エッフェル塔はあらゆる意味を跳ね除けるが、摩天楼はあらゆる意味を引きずりこむ。矢印の方向が逆なのである。

パリで「意味作用の解体」が行われている時、ニューヨークでは「意味作用の充填」が行われていた。巣を出入りする働きアリのように、片方はせっせと意味を運び出す一方、片方はせっせと意味を運び込む。両者は異なるように見えるが、死への不安という一つの共通点がある。充填されたものは解体しなければ不安であり、解体されたものは充填しなければ不安である。なぜなら、そうしなければ死んでしまうからである。死とは意味が硬直した状態のことである。「意味作用の解体」も「意味作用の充填」が気が付くと身体に内在化され、それをしていないことの方が不安に感じる。死への不安は解体作業か充填作業のどちらに置き換えられ、強迫的な性質を帯びる。泳ぎ続けなければと死んでしまう鮪と同様、作業をやり続けなければ死んでしまう。

たとえば「意味作用の充填」が建築に達成されると、それを破壊してまたせっせと「意味作用の充填」にとりかからなくてはならない。ほとんど強迫神経症である。地獄の軽作業のごとく繰り返される充填作業から逃れるために、ある時コールハースは「ヴォイドの戦略」(∗2)を打ち出した。この戦略は「意味作用の充填」という病気の応急処置であり、終わりなき過密の文化への処方箋である。ポストモダン以降「意味作用の解体」ばかりが着目されているが、時代は過密の文化に呑み込まれているのであり、コールハースという医者の診断に耳を傾けなくてはならない。そうでなければ、病気であることにも気がつかない。ちなみに、コールハースは『グラン・パレ(コングレクスポ)』というプロジェクトにおいて、エッフェル塔を内部に呑み込んだ楕円平面のドローイングを描いている。

好運な衝突、バラバラな物語

ホテルそのものがプロットである。─それは、ほかの場所では絶対に出会うことのない人間同士の間にでたらめで好運な衝突を発生させる独自の法則を備えたサイバネティックな宇宙である。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

マンハッタンにおいて、建物内部の各階には無関係なプログラムが入りこむ。それゆえ、上の階では恋人同士が愛を育み、そのすぐ下の階ではビジネスの会議が行われ、そのすぐ下の階では室内プールで泳ぐ姿がある。関連しない事柄が同一の建物に集合することが可能になるが、その結果、エレベータで階数を間違えると別世界に繋がってしまうのであり、また別世界に住まう住民が集う玄関では好運な衝突が発生する。すなわち、偶然の出会いが絶えない。これは、都市においても同様であり、ブロック同士は独立して非完全であり、黄色いタクシーがエレベータの役割を担う。ニューヨークを舞台にしたドラマが面白い理由はここにある。

『セックス・アンド・ザ・シティ』(∗3)も『ゴシップガール』も『ガールズ』もこれといった大きな物語があるのではなく、話数によって区切られた小さく身勝手な物語があるだけである。ただその小さな物語は、ニューヨークという舞台に入りこむことによって好運な衝突を繰り返し、思わず方向へ流れてゆく。この都市でなくては成立しないドラマなのである。ちなみに、コールハースの『ラ・ヴィレット公園』のコンペ案は、超高層を横倒しにすることで、好運な衝突を表現している。

(∗1) ロボトミー手術

脳から前頭葉の白質を切除する手術。ポルトガルの神経科医であるエガス・モニスはこの手術に、ギリシア語で白を意味する〔leuko〕と、ナイフを意味する〔tome〕を組み合わせてロイコトミー〔leucotomy〕と名付けた。アメリカでは「ロボトミー」と呼ばれる。モニスは一九四九年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。ロボトミー手術を行うと、精神疾患患者の脳の一部を切除されて、彼らはおとなしくなる。しかしながら、人格変化や知能低下などの重篤な副作用があることで、現在では禁忌とされている。ロボトミー手術はしばしば映画や文学の題材となる。ケン・キージーの『カッコーの巣の上で』が有名である。

(∗2) ヴォイドの戦略

雑多で差異が乱立した世界で一番に目立つものとは、もっとも退屈で個性のないものである。無印良品の戦略とは平凡さであり、ココイチのカレーはどこにでもある家庭の味である。過密のなかに置かれた「ヴォイド」は過密の波から守られる聖域である。「ある領域を使用し、あるいはそこに何かを建てるよりも、ヴォイドのまま放っておく方がずっと簡単です。それはまた、消費擁護論者たちによる意味やメッセージの猛攻撃、砲撃や侵略の対象外にあるのです。ヴォイドはあらゆる圧迫を削除しようと努めているのです」とコールハースは述べている。「ヴォイドの戦略」は『フランス国立図書館のンペ案』などに応用されていく。注意しなければならないのは「ソリッド」な過密という「地」があってこそ、「ヴォイド」という「図」が必要であること。単なる真空ではなく、空気のなかに閉じ込められた真空なのである。

(∗3) セックス・アンド・ザ・シティ

主人公のキャリー・ブラッドショーの心はいつになったら満たされるのか。真の愛を求めるという理論を身に纏いながら、ロマンチックに取り憑かれているのは、止まることのない自動機械さながらである。彼女は言う。「もう着ることなんて絶対ないドレスはとっておくけど、元カレは捨てちゃうわ」と。現実はくたびれてゆくが、夢は精力をますばかりだ。

(∗note) オブジェクト思考存在論と建築

マーク・フォスター・ゲージの『ヘルシンキ・グッゲンハイム美術館』などは「意味作用の充填」の文脈にあるのは間違いない。オブジェクト思考存在論は、死への不安という視点で考えると、とりわけハーマンの『四方対象』の考え方は《囲われた空虚》という不気味なものを馴化するための哲学に思えてくる。それこそヴォイドの戦略と同型ではないか。

コラム、錯乱のニューヨークの表紙─マデロン・フリーゼンドープの絵画

現行犯

『錯乱のニューヨーク』に描かれた表紙のイラストが頭から離れないから、少しだけ調べてみた。この作品は、OMAの創始者のひとりであるマデロン・フリーゼンドープによって一九七五年に描かれた。『現行犯』という作品であり、『New York Series』という連作の一つである。エンパイア・ステート・ビルとクライスラー・ビルが擬人化されベットで横たわる。そのふたりに光を当てているのはRCAビルである。ちくま学芸文庫版の表紙は秀逸であり、表紙をめくることでその人物が明らかになるよう仕組みとなっている。解釈は様々だが、「RCAビルはル・コルビジュエ、すなわちマンハッタンの摩天楼の空想精神を抹殺しようと試みた男を暗示する存在

」であるとガルジャーニは述べている。窓の外側には、立ち並ぶ摩天楼が無数の顔となってこちらを見ている。これはルネ・マグリットによる『葡萄の収穫月』のオマージュである。摩天楼たちは無表情で無害なのだが、アノニマスな集団としての不気味さを持つ。この時期にOMAは「擬似フロイト的な言語」を開発していたという。

建物の擬人化、建物の性欲

これらの絵画で注目すべきは、建物が擬人化されていることである。建物と人間を同じ視点で見るという観点は、一九三一年にヴォルドーフ=アストリア・ホテルで開催された「ニューヨークのスカイライン」という仮面舞踏会のコールハースの分析に詳しい。人間は欲動を内に秘める生き物であり、同様に建物も欲動を持つというわけだ。表紙の『現行犯』のベッドの端には使用済みのゴムが描かれ、よく見ると「GOOD YEAR」と描かれている。これはグッドイヤー飛行船(∗1)を表している。フロイト的な解釈では、空を飛ぶことは性的な象徴にほかならない。数ページめくると『愛の営みが終わって』というイラストも載せられている。そこでは、エンパイア・ステート・ビルとクライスラー・ビルは情事を終えてベットで眠り、真ん中にはコンドームが寂しく転がっている。マンハッタンの建物がブロックを超えられないように、ゴムの厚みが二人の超えられない距離なのである。

(∗1) グッドイヤー飛行船

一八九八年に設立された世界最大のタイヤ会社。アポロ一四号の月面探査車には、グッドイヤー社のタイヤが使われたことで有名。グッドイヤーは一九一四年に観測気球をつくり、一九一七年に飛行船をつくる。一九二五年に飛行船はヘリウムを使用して陸を飛び立ち、街を俯瞰する視点を与える。ちなみに、世界初の航空写真は、一八五八年にのフランスにおいて気球に乗ったナダールが撮影した、パリ郊外のものである。俯瞰する視点と写真のコンビネーションは近代を花開かせる鍵となる。

第三部、完璧さはどこまで完璧でありうるか─ロックフェラー・センターの創造

レイモンド・フット

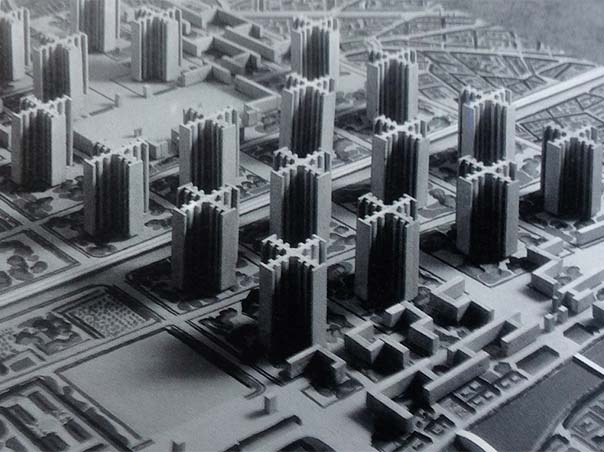

第三部のはじまりはレイモンド・フットの紹介からはじまる。フットの逸話が幾つか並べられるのだが、重要なのは「未来のマンハッタンはタワー都市になる」という構想を胸に抱えていたことである。その構想は、黒煉瓦で覆われた『アメリカン・ラジエーター・ビル』、ロビーに球体を持つ『デイリーニュース社』、炎を内側に抱えた『マグロウヒル』の設計へと徐々に形となってゆく。その後、『ひとつ屋根の下の都市』と『マンハッタン一九五〇』という理論的プロジェクトが紹介される。過密の文化を加速させる提案であるのだが、脱過密の装いをしている点が特徴である。コールハースはこうまとめる。

過密を増大させることによって過密の解消を図ろうという逆説的方法の中には、「過密障壁」なるものが存在するという理論的前提がみてとれる。言い換えるなら、巨大建築という新たな秩序を思考することによってこの障壁を打ち破れば、突如として完全に清朗にして静粛な世界が訪れることだろう。そしてそうなれば、すべての活動はビルそれ自体の中で完全に解消されるだろう。過密は街路から取り除かれたのち、建物に吸収されるだろう。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

過密を加速させることによって、過密を食い止めることができるのではないか。この幻想はとてもアメリカ的であり、加速主義者が技術的特異点へとひた走る姿を想起させる。暴走を止めるための、暴走の加速。このエネルギーはやはり死への不安に由来するように思える。この考え方が危険なのは、そこに未来しかないことであり、現在が完全に欠落していることにある。忘れてはならないのは、未来が現在に含まれ、現在が未来に含まれるという解釈学的循環である。

ロックフェラー・センター

レイモンド・フットの構想はロックフェラー・センターへと帰着する。帰着するといっても、ロックフェラー・センターは彼一人の力で設計されたわけではなく、ラインハード&ホフマイスター、コーベット、ハリソン&マクマレイ、ゴドリー&フィルー、といった人物たちの建築家連合が設計した。建築家連合は、目も眩むような数の計画案を提案しながら、何度も議論を重ねて現在の形態を見出したのであり、ロックフェラー・センターには膨大な量な歴史が詰め込まれている。本書では完成に至るまでの軌跡が考古学のようにで描かれていて、並べられた資料は貴重なものである。

ラジオシティ・ミュージックホール

ラジオシティ・ミュージックホールはロックフェラー・センターにある劇場である。ロキシーというショービジネスのプロがつくりあげた劇場は、一つの人工天国である。人工的に昼と夜という時間つくり出され、暑さと寒さという環境がつくりだされ、笑気ガスという薬が空気に混入される。要するに、夢の器が現実化されたのである。マルセル・プルーストが「少しばかり夢を見ることが危険であるというなら、その治療法は夢を減らすことではない。むしろもっと多くの夢を、四六時中見続けることだ」と言ったことが想起される。しかしながら、夢がこうも鮮やかに実現されると現実が馬鹿らしくなる。困ったことに、この夢の器という舞台で演じる演目がないのである。なぜなら内容や物語があるものは、夢の器の中では陳腐み見えてしまうから。そこで、夢の器のなかで行われることになった演目は、ロケッツたちの足上げ運動である。これなら筋書きはなくてよい。

ディエゴ・リベラ『岐路に立つ男』

ディエゴ・リベラの絵画の話へ移動する。「視覚による大衆煽動家」であるリベラの話は予備知識なしでは少し厳しい。解説動画を付記したので難しく感じた人は見て欲しい。概要を簡単にまとめよう。RCAビルのメインロビーに描かれるはずだった『岐路に立つ男』という壁画は、リベラがそこにレーニンの肖像を描いたために、ジョン・D・ロックフェラーの手で破壊されてしまった。そこで、リベラはその絵画を再現した『宇宙の支配者』という壁画をメキシコで描いたという経緯である。『岐路に立つ男』と『宇宙の支配者』はほとんど同じであるが、少しばかり異なる。とりわけ、『宇宙の支配者』には「性病の暗雲」の下に絵画を破壊したジョン・D・ロックフェラーが描かれ、資本家への報復がなされている。コールハースはこの物語を、マンハッタンの資本主義が共産主義を呑みこんだ劇として描いている。

成層圏を飛び出して、火星へ

過密を止めるために、過密を加速させるマンハッタン。暴走を止めるために、暴走を加速させるマンハッタン。コールハースによると、RCAビルの最上階は一時だけ「成層圏」と呼ばれたという。そこでは、建築は完璧を極めた建築に適応するように、完璧を極めた人類を設計しなくてはならないのであり、人類改造計画が練られる。なんと恐ろしい計画だろうか。こうした過密の文化の危険性に敏感に反応したコールハースは「ヴォイド」という触れられない聖域を設計した。しかしながら、その心配はしばらく期間は杞憂に終わりそうである。なぜなら、マンハッタニズムを加速させることで、成層圏など超えて、宇宙に向かって建物を伸ばそうとする人物が出始めたからである。

近い未来における「絶滅」という決定的な切断線。このダークなシンギュラリティのビジョンを共有するシリコンバレー界隈の億万長者は少なくない。ペイパル・マフィア(ペイパルの創業期に関わったマンバーを指す)の一人イーロンマスク(Elon Musk)は、スペースXの設立を通して民間の宇宙船開発を推し進めているが、その目的のひとつは地球からの「イグジット」に他ならない。

木澤佐登志『ニック・ランドと新反動主義』

マンハッタニズムの信念は、加速主義へと委託された。地球という閉ざされた領域で欲動が溢れかえった結果、そのまま地球を脱出する必要がでてきたのである。地球環境の悪化を解決するために、環境破壊を加速させるのである。未来しか見えてない彼らは、未来に向かって走ることをやめない。「未来そのものを取り戻すことがぜひとも必要なのである」という叫びは、具現化した摩天楼が叫んでいるようである。その暫定的な目標が火星である。「どこまで建物を高くすれば良いでしょうが?」と群衆はたずねる。「火星まで!」と大きな声が聞こえてくる。この新しいアーバニズムのイデーロギーに対して、加速主義という言葉ではなく「火星主義Marsism」(∗1)とでも名前をつけて、欲動の向かう方向を火星に限定させておくことが、このウェブサイトでできる精一杯の抵抗である。

もう少しだけ想像を膨らませてみる。もし火星主義者が火星への移住を達成したとして、火星はどのような街になるのだろうか。火星主義者なりの理想郷をつくるだろうが、地球にあるものと対して変わらないだろう。人間の想像力は過去の記憶から形成されるからである。火星主義者が人間であることを完全にやめない限りは、地球の記憶を引きずってしまう。ただ、推測できる恐怖はこの先にある。地球と火星という二つの星が競い合うようになり、マンハッタンと同じ状況が繰り返されることである。マンハッタンがブロックを超えられないように、惑星という枠を超えることはできない。そこで惑星という枠組みの中で競い合い、再び加速が繰り返される。こうなると、再び「イグジット」を構想するものが出てくる。宇宙船というエレベータを手にした火星主義者は、処女地を求めてその他の惑星を次々と開拓してゆくだろう。この時、人々は「ヴォイド」の有り難さを実感するのだろう。

(∗1) 火星主義(マーシズム)

火星主義。地球というひとつの制約のなかで、地球を越えようとした結果、火星という暫定目標を設定した人々のアーバニズムのイデオロギー。火星主義者は「地球を救う」という装飾としての理論を纏い、火星を目指して奔放する。火星主義者は自身を地球人だと信じているのだから、地球を救いたいと本気で考えている。もちろん理論は仮象である。火星主義者のお腹を捌いてみると、自動機械の歯車がゴロリと転がり落ちる。火星主義者は地球人ではなかったのだ。

(∗note) グリッドと加速主義

『錯乱のニューヨーク』の射程のひろさには驚くばかりである。このような問いを頭においておこう。「グリッド」は加速主義を予言していたのか。「グリッド」はリバタリアニズムとコミュニタリアニズムのどちらの味方か。「グリッド」の不気味な静けさはどこに由来するか。「グリッド」の所在を徹底的に考え抜くことで、これからの未来を先取りできるかもしれない。ちなみに私は、目の前の「体験」を大切することにしたい。もちろん目の前とは、目の前にないものを含む。

第四部、ダリとコルビュジエがニューヨークを征服する─建築家のシュルレアリスム

ダリの偏執症的批判方法

この章では、サルバドール・ダリとル・コルビュジエが取り上げられ、二人がマンハッタンを取り戻そうとする物語が、あるで一つの演劇のように描かれてゆく。一九二〇年代後半、シュルレアリスムのを象徴する人物であるダリは「偏執症的批判方法」を提案する。偏執症的批判方法は、パラノイド・クリティカル・メゾットの日本語訳であり「PCM」と略されている。フロイトの精神分析の理論に影響を受けたダリは、フランソワ・ミレーの『晩鐘』をめぐる一連の錯乱現象について考察を書き、錯乱的な内容が明らかに体系化されていることを確信した。すなわち、ミレーの『晩鐘』とあらゆるものを結びつけるパラノイア的なプロセスが、ある一貫した体系を含んだ客観性にまで到達するという点において、科学と同様な精神を持つことを見つけ出したのである。コールハースはこうまとめる。

偏執症とは実は解釈妄想である。その場合、あらゆる事実、出来事、強制、観察は、病んだ精神によって単一の思考体系の中にからめ取られ、しかもそれらが完全に自らの仮説 ─ 最初の出発点である妄想 ─を確認し強化する形で「理解される」のである。偏執症はつねに自分の額に釘を打ち込む、たとえハンマーがどこに打ちおろされようとも。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

ある自分の信じる体系の中ににすべてを巻き込まれる。あの人とよく目が合うから、私のことを好きに違いない。あの人と駅で偶然会ったから、あの人は私のことを好きに違いない。あのニュースの事柄は私のことを批判しているに違いない。あのテレビに出ている女優が私の子供を殺そうとしているに違いない…。それは、単なる妄想だとしても当事者にとっては事実なのである。ありとあらゆるものが、自分との関連の体系に巻き込まれてゆく。偏執症的批判方法とは、このような解釈妄想をうまく利用することで、「健全な精神を偏執症の世界へと観光旅行」させ、その観光旅行をスナップショットなどの否定できない「記念品」によって、具体的に証拠づけることだという。証拠づけは「スナップショット」などの現実世界において科学的かつ客観的とされているものがよく、写真が分かりやすい。

夢の写真

写真は現実に存在するものを写すという前提がある。もしそうならば、写真に写っているということは、現実に存在することを意味するはずだ。写真というシステムへの信頼が、今度は現実を逆転させる。ネッシーは写真に写ってはじめて現実に接続される。ネッシーを現実に存在させるのは、湖から黒い影が飛び出たあの写真である。専門家はその写真から、ネッシーを捏造し熱心に探しはじめる。写真が退屈な現実を引き伸ばし、その結果ネッシーは現実を征服する。この方法によってのみ、「偽り」の事実が「本当」の事実の間に非合法的に存在することが可能になる。要するに、ベクトルが逆なのである。美術品が美術館に飾られるのではなく、美術館に飾られたものが美術品になる(∗1)。現実が写真に撮られるのではなく、写真に撮られたものが現実になる。好きな人と付き合うのではなく、付き合っている人を好きになる。システムへの信頼が現実を逆転させる。

建築と妄想

夢の写真を取れたならば、それは現実に影響を与えるだろう。偏執症的批判方法は、現実がくたびれてゆくという不安に駆られた「意味作用の充填」という作業なのである。「意味作用を解体」して解釈にひろがりを持たせるのではなく、「意味作用を充填」することで解釈に広がりを持たせる。この方法によって、事物の寿命は永遠に延びつつけ、現実は不老不死の力を得る。現実を鮮やかにするには、「解体」か「充填」の二つの方法しかない。どちらも零度へ向かってと走り出す解釈であるに違いない。『錯乱のニューヨーク』自体もそうした「過密の文化」という偽りの事実を、現実世界に接木してつくられた書物である。「偽り」の事実を研究所としてぶつけることによって、その先にある変様体が生み出される。それだけではなく、コールハースは建築の設計作業とはそもそも、このようなものであると言い切る。

建築。それは、人から依頼されることもなく、ただ創造者の心の中で理論的仮定の雲として最初は存在していだけの構造物を世界の上に建てる行為である。建築とは不可避にPC的活動という形を取らざるをえない。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

この箇所が『錯乱のニューヨーク』のクライマックスであり、現代建築界においても革命的な言葉のひとつである。建築はひとつの解釈妄想でしかなく、現実の寿命を伸ばしてやるために「別世界性」にこだわる必要があったのだ。海に浮かぶ船、空を飛ぶ飛行機、道路を走る自動車、コルビュジエが依拠した機械の比喩は別世界性の象徴であった。それらは、それらのままに完結していなければならない。ウィトルウィウスが建築理論と建築作品を分離した時から、建築家という職業が出たまさにその時から、PC的活動がはじまっていたのである。建築というのは所詮は妄想なのである。そうして、その妄想を鍛えあげることが重要である。篠原一男は『住宅論』のなかでこう述べる。

デザイン手段の類型化がつくりだした状態、また、社会が外側から押し付けてくる歪みをもった不健康な状態、また、社会が外側から押し付けてくる歪みを持った不健康な空気からの脱出、自由であって、このためにひとりのデザイナーは自己の様式を発見し、そして強くきたえることによって類型化の傾斜から脱出し、そして同時に、その様式がもつ強いエネルギーによって、外側から押し出してくる後向きの古い様式とたたかうべきだという主張である。

篠原一男『住宅論』

様式というものが客体化された時代において、様式というのはつくりだすことができるという肝心なことが忘れられる。だから、デザイナーは自己の様式を発見して強くきたえなくてはならない。自己の様式とは解釈妄想のことにほかならないし、強くきたえることは、偏執症的な精神を持ち合わせることなしには困難な仕事である。自分を信じていないロックミュージシャンの音楽は魂に響かない。思い込みでもいい。解釈妄想でもいい。このまま魂を込めないならば、現実は薄っぺらい紙切れのままだ。そんな妄想を信じることなしに、建築をいかに設計できるというのだろうか。解釈妄想ができない建築家などこれからの世界にもう必要ない。個人幻想は共同幻想に逆立する。

一つの宗教に従いながら、それを信じない男は卑怯だ。

ル・コルビュジエ『建築をめざして』

宗教のない時代に宗教をつくることから、妄想をより鍛えてゆくことから、建築は理論や様式をつくることからはじめなくてはならない。時代錯誤だという批判がすぐに飛び出すだろう。そんな肩肘張ったことを言うなと。しかし、本当の時代錯誤とは、時代のなかにいることを疑わない思考回路そのものではないか。時代錯誤とは時代という足場のうえに成り立つのだ。その足場は一体誰がつくったのか。神ではなく人間に違いない。そうならば、その足場は作品ではなくテクストだ。コールハースや篠原一男がやろうとしていることは、構造主義が世界のとらえかたの基盤になり、世界に拭きれない閉塞感が蔓延している中で、「解釈学」を建築に持ち込もうとしたことである。これからの建築学に必要なのは「解釈学」という学問形式である。そこでディルタイにまで戻り、「体験」を引きずり出す必要がある。

さて、ル・コルビュジエのニューヨークへの解釈が分析がなされてゆく。コルビュジエは「輝ける都市」という妄想をマンハッタンという都市に継木しようとする。過密の問題を解決するという理由を、恐ろしいまでに本気で信じている。「過密の解消」という問題解決をデザインの根拠にして、現実を征服しようとする妄想しているのである。ダリもコルビュジエも、マンハッタンという妄想の都市に対して、妄想を持ち込もうとする。妄想は現実という背景のなかで妄想になりうるのであって、現実なしの妄想などない。ただ、彼らの妄想はマンハッタニズムに消化されてしまう。彼らの妄想は、マンハッタンという妄想のなかではつまらない妄想だったのである。ネッシーがいる世界において、ネッシーは驚きの対象にならなかったの。忘れてはならないのは、現実と妄想の境界にはパスポートチェックがないこと。この両者は思ったよりも連続している紙一重なものである(∗2)。

(∗1) 美術館のハイパーリアル

美術品が美術館に飾られるのではなく、美術館に飾られたものが美術品になる。では美術品はいつ、生命を授かるのか。考え方は二つある。ひとつは美術品は誕生した瞬間に生命を授かり、美術館に置かれると死骸と化すという考え方。もうひとつは、美術品は誕生した瞬間は死骸であり、美術館に置かれることではじめて生命を授かるという考え方。これらは切り離されたものではなく、相互的な緊張関係にある。現代アートは美術館を前提にしている。それと同時に、美術館は現代アートを前提にしているのである。ただ注意しなければならないのは、美術館の出口には必ずミュージアム・ショップが設置されていることである。美術館とミュージアム・ショップは共犯関係にある。あなたはミュージアム・ショップに入って決断しなければならない。美術品の生命維持装置を外すのか、それとも、美術品の延命措置に加担するのか。もう無関心ではいられない。

(∗2) 現実と幻想のシュルレアリスム

シュルレアリスムとは単なる幻想ではない。ダリの絵を見ればわかるように、明らかに写実的だ。シュルレアリスムは現実と完全に隔離されてはいけない。完全な現実などないし、完全な幻想などない。もしそんなものがあるならば、それはすぐに逆転するだろう。「完全な」などという形容詞は証明不可能なのは明らかだ。シュルレアリスムは現実と完全に隔離されてはいけない。現実と幻想は思ったより滑らかにつながっているのである。現実的でありつつ幻想的に、幻想的にでありつつ現実的に。割合の問題なのである。建築は実際に建つという性格から、現実的な側面が失われることはなく、その点においてシュルレアリスムの絵画より優位である。要求されるのは、幻想の割合をいかに担保するかである。コールハースはこう述べる。「現代建築は別世界性というものにこだわるのである」と。

(∗note) コルビュジエとアメリカ

ちなみに、コルビュジエとアメリカについては、ユリイカの『総特集/ル・コビジュエ』に所収されている奥出直人氏の「石、スチール、そしてジャズ」という文章がすこぶる面白い。コルビュジエが「マンハッタンの摩天楼は石とスチールで演奏されたホットジャズだ」と述べたことを、豊富な図版とともに紹介している。興味のある方はぜひ読んでみると面白いだろう。

第五部、死シテノチ(ポストモルテム)─マンハッタニズムの行方

ウォーレス・ハリソン

文化愛好家たちは金を払ってマンハッタニズムの詩的密度の希薄化に貢献したのである。マンハッタンは、その健忘症によって、単一敷地内での無限に多くの多層的かつ予測不能な活動をもはや支えることをやめてしまう。マンハッタンは明解で予測可能な一義性へ─既知なるものへ─と後退してしまっている

コールハース『錯乱のニューヨーク』

この章の主役はウォーレス・ハリソンという男である。前章において『トライロンとペリスフィア』を設計し、『国連ビル』に一枚噛んでいた人物である。この男は両義性の間にいる。『光の都市』という「マンハッタニズム礼讃物」と『デモクラシティ』という「モダン建築」であり、コレら二つの項に引き裂かれのように揺れ動き続ける。ハリソンの建築は一見するとモダニズムであるが、そこにはマンハッタニズムの名残が「人間性を表わすしなやかな曲線」として残っている。たとえば、『リンカーンセンター』の持ち上げられた土台には、コーネットのヴェネチアの計画の名残が見える。

マンハッタニズムの終焉

コールハースはマンハッタニズムが終焉したかのように描きながらも、「アルファベットの始まり」と少しだけ続きを匂わせている。マンハッタニズムは本当に終焉したのだろうか。実はまだマンハッタニズムの最中にどっぷりと浸かっていて、気づいていないだけかもしれない。はたまたマンハッタニズムという思想こそが、マンハッタニズムの産物なのかもしれない。ただ、マンハッタニズムに充満していた熱量が欠けているのは明らかである。バブル期の日本の熱量を感じることができないように。その残骸が散らばるばかりで冷え切っている。

したがって、ただひとつ採りうる戦略は、カタストロフィックな戦略であって、弁証法の戦略では決してない。事態を極端におしすすめて、きわめて自然に自体が逆転し崩壊するようにさせなくてはならない。

ジャン・ボードリヤール『象徴交換と死』

マンハッタニズムには、理論すらも呑みこむ圧倒的なエネルギーがあった。しかしながら、そのエネルギーは消滅したように感じられる。火星主義者らの理論のごとく、衣装を纏っているように見えるものの、空虚で熱狂に欠けている。カタストロフィックな戦略を取って理論を徹底させたとしても、熱量を持った敵すらいないのだから、暖簾に腕押しで、立ち向かう動機すら見出せない。エネルギーは煙散して弁証法すら起きず、生命の躍動も、機械の発熱すらも見出せない。まず、エネルギーをつくることから始めなければならない。その可能性をアジアに期待するのは間違いではない。アジアの世界遺産の出口には、所狭しと屋台が並んで観光客を待ち受ける。そこには熱狂とともに、確実に過密の文化の種があった。その屋台の列といえば綺麗に配置され、透明なグリッドがあるかのようであった。

しかしながら、そうしたエネルギーはコロナウイウスによって一網打尽にされた。エネルギーは何処へ消えた。「トヨタシティ」や「ドバイモール」もどこか熱狂が足りない。綺麗すぎて飛躍しない。では宇宙にいくしかないのか。ただ宇宙にグリッドは敷かれていない。無重力ではどこまでも行けてしまうのだから、エネルギーは発散してしまう。私たちは未知なるものへ盲目に突き進むマンハッタニズムを渇望している。思弁的実在論は「未知なるもの」への欲望の表れだろう。死かグリッドか。ただ、未知なるものはどこかから落ちてくるものではない。では、どうすればよいのか。「体験」によって自分たちの手で未知なるものへ到達するしかない。自らの体験を膨らませて、エネルギーを増幅させることに期待したい。

補遺、虚構としての結論─囚われの球を持つ都市

この章においてはコールハースの「虚構としての結論」が描かれてる。さらに詳しく知りたい人は、ロベルト・ガルジャーニの『レム・コールハース|OMA 驚異の構築』を読むとよい。この章に関しては私自身わからないところも多いので、感想程度のものに留める。

囚われの球を持つ都市

『囚われの球を持つ都市』は運動そのものが、囚われの球を保育している。自律的な運動の総体が、逆説的に球を育ててゆく。この球が現代において何なのかを考える必要がある。それは「グリッド」を超えた未知なるものである。このイメージを見た時に頭に浮かぶのはワルター・ベンヤミンの『パサージュ論』である。『パサージュ論』を具体化したイラストにするのならば、こうした図になるのだろう。ひとりひとりの引用が並列される。しかし、それは決して辞書ではない。引用の個性が強ければ強いほど「何か」強化されてゆく感覚。この「何か」が「囚われの球」として提示されたのであろう。いずれ何かが殻を破って出てくるのだろうか。

ウェルフェア・パレス・ホテル

『ホテル・スフィンクス』『ホテル・スフィンクス』『ニューウェルフェア島』は先ほどあげた本に詳しい。とりわけ『プールの物語』はコールハースにとって思い入れが強い作品のようである。ところで、『ウェルフェア・パレス・ホテル』を見て欲しい。この絵画の下方にあるのが『プールの物語』に出てくる「メデューズ号の筏」であり、右下にあるのが「漂うスイミングプール」である。それらは、衝突してしまう。この意味は自分で解釈してほしい。

ウェルフェア・パレス・ホテルの正面で、構成主義者らの筏とメデューサ号の筏は衝突する。楽天主義と悲観主義の衝突である。鋼鉄のプールはバターにナイフの刃が入るように可塑的な彫刻をスッパリと切り裂く。

コールハース『錯乱のニューヨーク』

読書記録はここまでである。とても長くなってしまったのは、『錯乱のニューヨーク』が色褪せない名著だからある。この程度の知識なき建築家は、もはや建築家ではないだろう。私は『錯乱のニューヨーク』を読んだうえで、それでも建築を信じてみたい。建築家ではない人もぜひ一読をしてもらえると面白いだろう。建築はこれほどまでの思考を内包しているのだ。この本が面白いと思った人が次に読むべきは、ロラン・バルトの『エッフェル塔』、ヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』、ガストン・バシュラールの『空間の詩学』などがおすすめである。最後に磯崎新の解説の言葉で幕を閉じよう。錯乱を迷宮とくれぐれもとり違えないように。

情報空間の都市論本の感想と簡単なメモ書き

情報空間という処女地

ここからは簡単なメモ書きであるから、読み飛ばしてください。マンハッタニズムがコニーアイランドという処女地から始められたことを見てきたが、現代の処女地は情報空間の中にある。無限の空間を持つ情報空間は、テクノロジーによって生み出された更地であったのだが、情報空間にひろがる土地は驚くほどのはやさで開拓され、染められ、汚されてしまった。それは薄黒い汚れではなく、カラフルという悪意のない汚れである。カラフルに埋め尽くされた情報空間は、まるでコニーアイランドの様相を呈している。そのカラフルには差異があるかもしれないが、処女地の犯し方は全世界に共通するものがあり、コニーアイランドの議論は現代の情報空間を語る際に欠かせない。マンハッタニズム、あるいは過密の文化は情報空間という都市で進行している。

情報空間のグリッドとゾーニング法

すべてのホームページにドメインという住所が必ず割り振られる。マンハッタングリッドが割り当てられるのと同じ要領である。ホームページはドメインという断絶された境界を飛び出ることができず、ドメインごとに差異が競われる。摩天楼が垂直方向に伸びるしかないように、一つのホームページはドメインという割り当てから逃れることはできず、ドメインの後に延々にURLを拡張してゆくしかない。もちろんインデックスページが正面である。各々のドメインの中の設計手法を見ると、HTMLをCSSで着飾っているのがよく分かる。すなわち、情報空間のフェリスがドローイングによって描くのは、HTMLという単純な線と影である。ゾーニング法とはHTMLにほかならない。CSSでいくら装飾を取り付けても、所詮HTMLを超越することはできない。h1タグというタワーが付加されるだけである。情報空間という都市は、過密に向かって走り出すマンハッタンなのである。

検索窓というエレベータ

カラフルすぎる情報空間を取り仕切るグーグルという王様が取った政策に着目してみよう。カラフルに染まる都市に対して取られた政策の名前は検索窓である。検索窓とは一つのエレベータのようなものである。検索窓は単なる窓を超える格別な意味を持たないが、別世界への入り口として機能している。検索窓が情報空間にしたこと、それは超高層におけるエレベーターが建築空間にしたことと同様である。この窓は、各階に分割されたプログラムを衝突させ、様々な偶然の出会いを生み出す。それは、同時進行している多元的なプログラムをバラバラなままに提出する。検索した後に出てくる画面は超高層の断面図になんと似ていることか。無限にスクロールされる画面は、情報端末の画面に合わせて垂直方向に伸びてゆくしかない。

表層Web、深層Web、ダークウェブ

検索窓に出てこない情報がある。表層Webと深層Web。前者は通常の検索エンジンが収集可能なものであり、後者は通常の検索エンジンでは登録できないものである。表層Webは検索窓から覗き込めるが、深層Webは検索窓から覗きこめない。まるでマンハッタンの地下のようだ。ここで重要なことは、ダークウェブというもうひとつ下の階層があること。「ダークウェブ」は専用のソフトウェアを使わないと入り込めない領域であり「Tor」という暗号化技術が求められる。それは往々にして犯罪の温床になる。ダークウェブで力を得るのは、国家でも大企業でもなくプログラミング・コードと暗号化技術で武装した個人である。ディエゴ・リベラの『凍結資産』(p369)を見ると分かるが、情報空間もマンハッタンも三層構造なのである。

情報空間の建築家

簡単にあげただけでも、情報空間という都市とマンハッタンのアナロジーが成立するのは明らかである。情報空間の都市論を考え直さなくてはならない。近年、建築とメタバースの関係が取り上げられることも多いが、情報空間の都市論がマンハッタニズムと同じ道筋を辿るのは明らかであり、悲しい結末はすぐそこに近づいている。コールハースの述べるように、ヴォイドを確保するべきなのだろうか。ここから先の戦略は未知である。ただ、ここまでの文脈を踏まえたうえで、情報空間の都市にどのような建築を設計するかを考える建築家が求められるだろう。少なくとも、私は自分のメディアを確保しておく必要を感じている。自分のブロックを買いこむのは簡単にできるはずだ。