グラディーヴァにおける妄想と夢 ジークムント・フロイト 読書の記録

『グラディーヴァにおける妄想と夢』は一九〇七年に書かれたフロイトの文芸批評である。人文書院の『フロイト著作集 第三巻』、岩波書店の『フロイト全集(9)』、平凡社ライブラリーの『グラディーヴァ・妄想と夢』などに所収されている。一九〇三年にヴルヘルム・イェンゼンという作家が書いた『グラディーヴァ─あるポンペイの幻想小説』という物語を分析してゆくものだが、平凡社のものは分析対象のイェンゼンの小説も所収されていて便利なため、ここでは平凡社のものを読んでゆく。この本は種村季弘が翻訳を努めたもので、翻訳も滑らかで読みやすく、持ち運びやすい文庫で嬉しい。

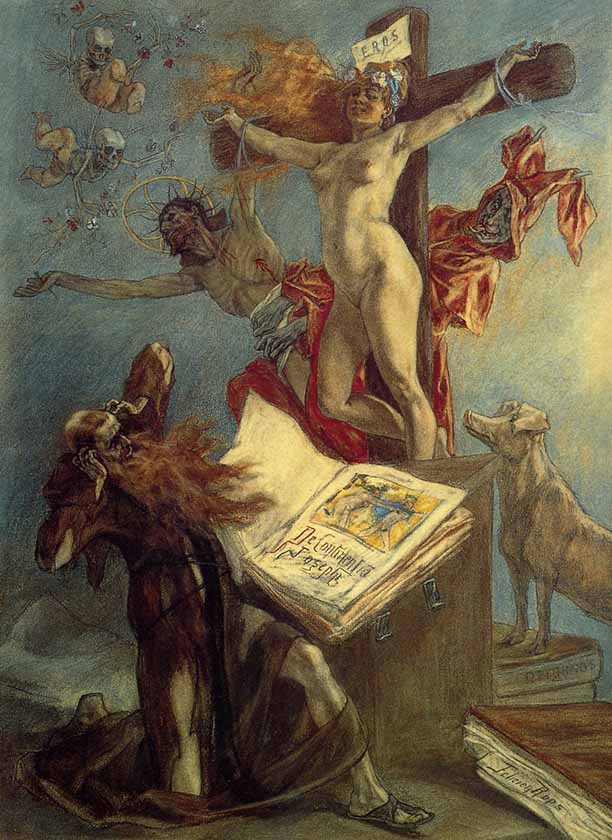

また、種村の解説文は、グラディーヴァと神話世界の関係性、はたまたグラディーヴァとシュルレアリスムの関係性などを事細かに論じていて興味深い。イェンゼンの小説とフロイトの分析、両者がお互いに魅力を引き出し合うような一冊になっているので、是非とも手にとっていただきたく、フロイト初心者にもおすすめである。ただし、フロイト全集の方が訳語が統一されていて読みやすいので、全集を手元に置きながら読んでゆきたい。この記録においては引用箇所はすべて全集からとした。ここでは、本を読んだ内容と感想を記録してゆく。自分の言葉に直しながら、自分なりに改変して解釈していることも多いので、詳しく知りたい方は原著で読んでください。

グラディーヴァにおける妄想と夢文学の精神分析的解釈

『グラディーヴァにおける妄想と夢』が発表されたのは一九〇七年である。著者はジークムント・フロイト。ヴルヘルム・イェンゼンという作家が書いた『グラディーヴァ─あるポンペイの幻想小説』を、夢解釈の要領で分析してゆくという内容であり、精神分析が文学に応用された意義は大きい。フロイトの歩みを見ると、一九〇五年に『性理論三篇』と『機知─その無意識との関係』と『ドーラの症例』を書いていて、その後の主要な著作だと考えてよい。一九〇六年頃にはユングとの往復書簡がはじまり、イェンゼンの小説はユングがフロイトに教えたものである。ところで、フロイトが文学という芸術作品に本格的に向かったことは重要であり、グラディーヴァを皮切りに『詩人と空想』『小箱選びのモティーフ』『精神分析的研究から見た二、三の性格類型』『ミケランジェロのモーゼ像』などへと発展してゆく。ここではヴルヘルム・イェンゼンの小説を簡単に紹介して、フロイトの論を見てゆこう。

イェンゼンの『グラディーヴァ』のあらすじ

ヴィルヘルム・イェンゼンについて

ヴィルヘルム・イェンゼンは一九世紀に活躍した小説家である。イェンゼンには『赤い日傘』や『ゴシックの家』や『人びとのなかのよそ者』などの著作があり、その他にも数多くの作品を残したことで知られているが、なによりも『グラディーヴァ─あるポンペイの幻想小説』の著者として有名である。イェンゼンは、一八三七年に東ホルシュタインに生まれ、大学で医学を学んだ後、医学の道を放棄することを決めて、ミュンヘンで文学者の道に進んだという経歴を持つ人物である。一九一一年になくなったことを考えると、一九〇三年の『グラディーヴァ』は老年に書かれた著作であると分かる。イェンゼンは、十八歳の時に肺結核で亡くなった恋人がいて、また三十歳後半に親しい女性を失っていたという。この関係性が著作に反映されているかは各々が判断すればよい。原文はこちらで読める。

簡単なあらすじ

簡単にあらすじを紹介してゆきたいが、ネタバレを含んでいるため、純粋に小説を楽しみたい方はこの先は読まないでください。この小説は、主人公のノルベルト・ハーノルトという考古学者の男が、美術館で見かけた若い女性のレリーフ(浮き彫り)に魅せられ、レリーフのなかの彼女にグラディーヴァと名前を付けることから始まる。グラディーヴァとは「あゆみ行く女」という意味である。頭のなかをグラディーヴァという女性に占領されたハーノルトは、グラディーヴァの幻影を追ってポンペイの街へと向かい、ポンペイの街で実際にグラディーヴァに出会うことになる。

驚くべきことに、ポンペイの街にはレリーフのなかのグラディーヴァが生身の状態で存在していた。グラディーヴァの登場に戸惑うハーノルトの感情が細かく描写されながら、物語は進められる。結局のところ、グラディーヴァの正体は、幼馴染であるツォーエ・ベルトガング嬢だと種明かしがなされる。ハーノルトは幼馴染のツォーエをすっかり忘れて、ツォーエの代理としてのグラディーヴァの妄想をつくりあげ、その幻影を追いかけてポンペイを彷徨っていたのである。この小説は不思議な断片が散りばめられていたのだが、ツォーエがグラディーヴァであるということが明らかにされた途端、すべての伏線が回収されるという仕組みとなっている。ミステリー小説といえるほどの見事な伏線回収である。

ハーノルトの妄想と無意識の想い出

この小説の物語は、妄想を患った患者であるハーノルトに対して治療をするツォーエ嬢という関係へと読み替えられてゆくのだが、さしあたりの目的は、小説のなかに出てくる三つの夢に夢解釈を施すことだとされる。フロイトは、準備作業として『グラディーヴァ』を要約しながら患者の病歴をまとめて、ハーノルトの心の状態がヒステリー性妄想だと診断する。ここで述べられている妄想とは、現実の行動に影響を及ぼすという点において空想とは区別される。大まかな論旨は、ハーノルトがレリーフの像を発見したことによって、無意識へと抑圧されていた幼年期の印象が活性化して作用した結果、妄想が生じたという者である。

無意識へと抑圧されていた幼年期の印象とは、幼年期におけるツォーエとの性愛の印象であり、これが無意識の中で活性化するのである。「例の古代のレリーフ像は彼の中でまどろんでいる性愛を呼び覚まし、幼年期の想い出を能動化する。彼の心の中に存在する性愛への抵抗のために、これらの想い出は無意識の想い出としてしか作用することができない。これ以降、彼の中で演じられるのは、性愛の力とそれを抑圧する諸力との闘争で、この闘争から現れてくるのが妄想なのである

」(全9-p54)。この想い出は、ハーノルトの意識に直接的にのぼることはなく、歪曲された形で姿を見せる。歪曲の際に隠れ蓑となるのは、ハーノルトが親しい考古学という学問であり、「学問が完全に妄想に使役される

」のである(全9-p57)。こうした前提が語られたうえで、夢の分析が進められる。

ハーノルトの三つの夢の夢解釈

第一の夢、ポンペイの夢

フロイトは第一の夢を解釈してゆく。この夢は、ポンペイが滅亡したその日にグラディーヴァの姿を見つけたハーノルトが、その姿を追いかけてゆくのだが、彼女は次第に白大理石の石像へと変身してゆき、最後には灰に覆われてしまうという内容である。この夢の中で、ハーノルトはグラディーヴァがポンペイの人であり、自分と同じ時代に生きている人だと確信する(∗1)。フロイトの結論は、「かつての知り合いであるツォーエに恋着した憧れという夢本来の無意識の内容は、ポンペイ没落とグラディーヴァの喪失という顕在的夢内容へと作り変えられ

」たというものである(全9-p69)。この夢が不安夢になったのは、抑圧された結果としてのリビードが不安として生じたからである。要約するならば、ポンペイが滅亡するその瞬間を目撃したいという考古学者の欲望と、ツォーエのそばにいたいという欲望が組み合わされ、夢は欲望成就を達成したのである。

(∗1) 同じ時代と同じ場所を生きているという確信

同じ時代と同じ場所を生きているという確信、というのが夢に見られることは多い。フロイトは、一八九九年に書いた『ある正夢』という論文でも同様の分析をしていて、夢の内容が現実へと転移されたのが正夢であると考えた。「自分が夢を見たのは、確かにこの場所のことであった。だって、逢瀬というのは、二人の人物が同じ時に同じ場所に来ることなんだから。こうして彼女は、見た夢が成就されたという印象を持つことになった

」(全3-p356)。この確信こそ、夢を現実にする役割を担うのかもしれない。

第二の夢、ウェヌスの夢

考古学の研究という表層の口実を並べながら、駆り立てられたようにローマへと向かったハーノルトが、宿でうたた寝した時に見たのが第二の夢である。この夢の舞台もポンペイであり、カピトリーノのウェヌスを「何か」に載せているベルヴェデーレのアポロンが出てきて、ギシギシという音が聞こえるという内容である。この音が車輪に似ていることから、ウェヌスが乗せられているのは、馬車か荷車であると推測されている。当然ながら、性行為への欲望を表現した夢であり、この夢を見たハーノルトはいよいよポンペイへと向かうことになる。

第三の夢、蜥蜴の夢

最後に、第三の夢の考察に進むのだが、蜥蜴を捕らえようとしているグラディーヴァの夢である。この夢が伝えようとした無意識の思考は、グラディーヴァとの本当の関係性、すなわちグラディーヴァがツォーエ嬢であるということだが、グラディーヴァが生きていて旧知の人物であるという前提が抑圧されているために、奇妙な夢へと歪曲された。とても短い夢なのだが、驚くほどの膨大な意味が分析によって見出されてゆくのは読んでいて楽しい。ここでは結論だけ見ておく。「夢を見る人は意識的思考では忘れ去ってしまったことのことごとくを、無意識的思考においては承知しており、前者では妄想により誤認している一切を、後者では正しく判断している

」(全9-p93)。フロイトの解釈は作家の作品をすべて説明仕切るほどに鮮やかである。

どうやら彼は、抑圧されたものが回帰するとき、抑圧するものそれ自体から姿を現すことを知っていたと思われる」(全9-p38)。

二重の意味を持つ言葉

グラディーヴァはポンペイ滅亡の際に死んでいる、とハーノルトの妄想は語るのだが、グラディーヴァは実際に生きている幼馴染みのツォーエ嬢その人である。ハーノルトの妄想の中では死んでいるのだが、実際の真実では生きているという生と死二重性はとても本質的であり、イェンゼンという優れた作家は言葉によってそれを表現する。ツォーエ嬢は妄想に乗っかりながら真実を語るため、二重の意味を持つ言葉を使用している。「そしてわたしといえば、死んでいることにもうとっくの昔に慣れてしまいました

」というツォーエ嬢の美しい言葉は、妄想のなかの死を受け入れながらも、死んでいることに慣れているだけ、すなわち私は生きているのだと訴えかける機知であり、生きてあなたと繋がりたいという隠された本音すら見て取れる(全9-p22)。

フロイトはこう述べる。「その一方の意味は、ハーノルトの妄想にぴったり合致して彼の意識的理解に貫入でき、もう一方の意味は妄想を眼下に見下ろして、大抵の場合はわれわれに、妄想によって代表されている無意識の真実へと妄想を翻訳してみせてくれる。妄想と真実を同一の表現形式で述べることができるということこそ、機知の勝利なのである

」と(全9-p95)(∗1)。ツォーエ嬢は、ハーノルトに妄想に立ち入りながら真実を語る。この「両義性」はなかなか興味深く、物語に厚みを持たせることに成功している。はじめて小説を読んだ時の印象と二回目に読んだ時の印象がまるで違うのは、両義性の作用によるものである。部分は全体に影響を与え、全体は部分に影響を与える。この解釈学的循環は、二回に渡って本を読むという時間軸の断絶によって生み出される。

(∗1) 機知が治療に役立つこと

フロイトは、一九〇五年に『機知─その無意識との関係』を書いて、機知について論じているが、『グラディーヴァ論』において治療手段として機知が用いられてるのは興味深い。「患者の意識にとって明確な意味を用いて刺激を与え、無意識の中で有効な意味を理解させようとすることも稀ではない

」(全9-p96)。重要なことは、言葉の「両義性」と言いつつもそこに優劣があることで、フロイトの述べる「両義性」とは意識と無意識の二つの領野を跨いだものである。ところで、この考え方は建築設計にも応用できるかもしれない。もし建築が、意識と無意識の妥協の産物なのだとすると、そこに両義性を用いることによって、一縷の真実を挟み込み、建築主体に何かを気づかせることもできるのだろう。こうした機知的な建築を設計するのは面白そうである。

治療記録としてのグラディーヴァの意義

患者ハーノルトと医師ツォーエ嬢

ツォーエ嬢がハーノルトを妄想から開放した過程は、精神分析療法と一致しているとフロイトは述べる。妄想のなかに囚われた患者であるハーノルトを、医師であるツォーエ嬢が治療するという構図である。治療方法は、『ヒステリー研究』でカタルシス法と名付けられたもので、抑圧された無意識の表象を意識させる方法である。ただし、精神分析の治療は一筋縄にはいかない。なぜなら、抑圧された無意識を教えようとすると患者は抵抗するからである。もし仮に、ツォーエ嬢がハーノルトに対して「私はあなたの幼馴染なのよ」といきなり告げたとしても、妄想に囚われたハーノルトは信じることはない。そこで、ツォーエは妄想に準じながら、徐々にハーノルトに真実を伝えなくてはならないのである。

転移の関係

ツォーエ嬢とハーノルトの関係性に、転移の関係が見られることをフロイトは指摘している。精神療法で患者を回復させる過程において、「愛であれ、憎悪であれ、再び呼び覚まされた情熱が、いかなる場合も医者自身をその対象に選ぶ

」のであるが、ハーノルトは回復する際にツォーエ嬢に愛を向けている(全9-p101)。フロイト曰く、性欲動のさまざまな要素を一口に「愛」とするならば、治療は抑圧された愛を開放してやる試みなのであり、その解消には以前と同じ情熱が求められ、それが医者に向けられるという。この場合、医師であるツォーエ嬢はハーノルトの愛に応えるのでありハッピーエンドを迎えることができる。

ツォーエと医者の違い

ツォーエとハーノルトの関係は、医者と患者の関係に類似するのだが、臨床と決定的に異なるのは、二人が幼馴染で性愛の関係にあったことである。実際の臨床では、医者と患者は赤の他人である。ツォーエとハーノルトは結ばれることができるが、「医者はあくまで見ず知らずの人間だったのであり、治療後は見ず知らずの人間に戻るよう一心に努めなければならない

」とフロイトは主張している(全9-p101)。この差異は無視できないところであり、建築家とクライアントの関係にも応用できる思想である。ここまでで一通り読み終えたのだが、イェンゼンのこの小説は紛れもない名作であり、フロイトの分析にかける熱量も大きい。この小説はシュルレアリスムに影響を与えたことで知られ、とりわけアンドレ・ブルトンは「グラディーヴァ画廊」を開設し、サルバドール・ダリは自身の妻であるガラをグラディーヴァと同一視した。是非とも読んでおきたい著作である。

考古学的建築論ポンペイからエコール・デ・ボザールの方法を見る

――本の感想と簡単なメモ書きポンペイという都市の二重性

埋没した生きられた都市

ここからは簡単なメモ書きであるから、読み飛ばしてください。建築家であるわれわれは、常日頃からあらゆる事柄と建築学との接点を考えている。イェンゼンの『グラディーヴァ』で重要なことは、この妄想がポンペイを舞台に繰り広げられたことであるが、ポンペイが選ばれた理由は、生命力に満ちた痕跡が散在した発掘された都市だからである。生きられていたポンペイは、西暦七九年のヴェスヴィオ火山の大噴火によって火山灰に埋没した。この都市は単なる廃墟なのだが、少し特殊な性格を持っている。なにより感動するのは、かつて壮大な全体性を持った活きいきとした都市があったという前史、そしてその痕跡があらゆる箇所に残されていることである。

ポンペイの潜在期、その発掘

廃墟としてのポンペイの独自性は、潜在期が挟み込まれていることである。西暦七九年に六メートルの火山灰に覆われたポンペイは、一七四八年に発掘されるまで、約一七〇〇年ものあいだ長いだ眠りについていた。約一七〇〇年の潜在期を経て、発掘作業によって徐々に姿を見せるのだが、驚くべきは、当時を生きた人の姿が残されていたことである。ミイラや蝋人形という姿ではなく、ありのままの姿が見出されたのはフィオレッリの石膏鋳型法という復元方法のおかげである。火山灰に埋もれた人間が腐敗した場所は空洞として残るのだが、その空洞に石膏を流しこむことで人の姿が復元され、ポンペイの人々の最期の姿が生々しく浮かび上がる。訪れた人々は、蘇生された一七〇〇前の人に自らを重ね合わせて、当時の生活に身を置くことができる。現代と過去が混在する都市のリアリティは、ポンペイが妄想の舞台に選ばれた理由の一つである。

愛の都市

発掘されたポンペイは、ウェヌス(ヴィーナス)という愛の女神を信奉した愛の都市であり、あらゆる場所に愛の落書きが刻まれていた。「サビナよ、いつまでも花の盛りでいてくれますように。いつまでも美しく少女のままでいてくれますように」。この純粋な落書きに心打たれないものはいない。はたまた、「若者でありながら女性を愛さぬ者がいれば、そんな奴は決して美しくない」という落書きもあり、女性を愛することは若者の務めだという意味が明らかになる。なかには、「男根が命じるのだ、愛せよ」という愛欲に溺れた落書きもある。過去のポンペイにおいて、愛と欲は切り離されたものではなく、愛欲に溺れることは堕落でも淫猥でもなく、生活に馴染んだ当然の営みであった。大らかな愛への寛容さを持ち、無邪気な愛を謳いあげる過去のポンペイ。ポンペイが妄想の舞台に選ばれ、また治療の舞台に選ばれたのは、かつて愛の都市であったからである。

それを猥褻と感じるのは情欲を非とした後世の人間たちであった。ポンペイの男女にとってそれらは春の陽気さに誘われる宴の装飾にすぎなかった。堕落と淫猥の混乱ではなく、官能と規範の調和を伴っていた。浮世の甘美な愛は生きる者なら誰でも享受することができる」と本村は指摘している。(本村凌二『古代ポンペイの日常生活』p200)

(∗1) 古代世界の愛情生活

フロイトは、一九〇五年に書かれた『性理論三篇』の注釈において、古代人の愛情生活についてこう書いている。「古代世界の愛情生活とわたしたちの世界のそれとの最も決定的な違いは、おそらく、古代人が欲動そのものに力点を置くのに対して、わたしたちは欲動の対象の方に力点を移していることにあるのだろう。古代人は、欲動を賛美し、価値の低い対象をも欲動によって高貴なものにすることができた

」(全6-p191)。これは重要な指摘であり、「住まうこと」の本質であると考えられる。われわれは、住まう対象に力点を置くのではなく、住まうことの欲動的側面に力点をおかねばならない。

文明からの逃避としての観光地

愛情と性欲を合流される場所

われわれが示してきたのは、ポンペイという都市が潜在期を挟んで現代に蘇ったことであり、愛の都市だっという過去、そして発掘されて蘇生された現在、二つの歴史を持っていることである。前史である過去のポンペイは、ヴィーナスを信奉した愛の都市であり、蘇ったポンペイにも愛の痕跡が散りばめられているから、人々は自分なりの想起を通して愛の都市を構築する。潜在期を挟んで埋没したというだけではなく、かつてポンペイが愛の都市であったということで重要であり、失われた愛が結ばれる舞台にふさわしい都市なのである。過去に結合していた愛情と性欲は現代において切り離されたのだが、ポンペイでは両者を再び合流させることが可能である(∗1)。都市文明の疲れを癒すのは、文明の外側から蘇った観光地としてのポンペイであり、それゆえポンペイは愛を求める観光客で溢れかえる。

観光という治療方法

少し脱線するのだが、『グラディーヴァ』は観光客の哲学を語るうえでも重要な資料なのだろう。観光と愛の関係はあまり論じられていないように思える。ハーノルトという考古学者は、ポンペイに観光に行ったのであり、はじめは周りの観光客に嫌悪感を抱いているが、次第に観光客の中の一人となる。観光客に同化することは悲劇や堕落として描かれるのではなく、むしろ真実への接近として描かれているのは面白い。観光を通じてハーノルトは治癒され、真実に遭遇することになる。ともすれば、観光は表層的な事柄や、偽物に触れる浅はかなものではなく、むしろ深層的な事柄に立ち合い、本物への糸口を見つける作業である。観光は、真実へ到達する治療作業としての可能性がある。さて、話を戻そう。

(∗1) 情愛の潮流と官能の潮流の不一致

フロイトは、一九一二年に書かれた「性愛生活が誰からも貶められることについて」という論文において、情愛の潮流と官能の潮流が一致しないことを、心的インポテンツという観点から論じている。そこでは、あらゆる文明人が心的インポテンツであると考えられた。「今日のわれわれの文明世界における男性の愛の振る舞いが一般に心的インポテンつの類型を帯びていることに目を閉ざすわけにはゆかない。情愛の潮流と官能の潮流が相互に適切に融合しているのは、教養人にあってはごく少数の者でしかない

」(全12-p238)。文明人において、インセストの制限などによって愛と欲は切り離される。

再び生きはじめるポンペイ

ポンペイという都市は、心的装置という場所に匹敵するほど、心の補助表象として優れていた。「ひとたび彼が自分のあまりに身近なもの、自分自身の幼年期を、ギリシア・ローマ時代の過去によって多い、重ね合わせてしまうと、ポンペイ埋没、すなわち、すぎさりしものを保持しつつ姿を消すということのことには、いわゆる『内心的』知覚を通して彼が知っている抑圧との顕著な類似性があることが判明する

」(全9-p57)。愛欲を抑圧した現代人が真実を取り戻すために観光へ向かうように、抑圧されている性愛を目覚めさせるためにハーノルトはポンペイへ向かう。ポンペイへと向かったハーノルトは、過去へと遡ったのではない。ハーノルトは過去と現在を見間違えているわけではなく、観光客がいなくなった時、過去が現在へと語りかけてくる。

「奇妙なことにしかし右のように人気がなくなるのと同時に、それまでポンペイ市であったものがまるで別の相を帯びてきた。生きている相ではなく、むしろいまにして初めて死せる不動へと石化するかに見えた。けれどもこの死せる不動からはある感情が生じ、死が語りはじめるのであった

」とハーノルトは述べている(平-p49)。この記述だけ読むならば、ハーノルトがポンペイの過去に遡ったのではなく、過去のポンペイが現在へと語りかけているのがよく分かる。こうした過去が現在に出現することが、ハーノルトが妄想状態を形成する重要な契機となっている。しばらくすると、ハーノルトには第六感が目覚めはじめ、死せるポンペイが再び生きはじめたのを感じる。次の記述だけを確認して先へ進もう。

そうしているといたるところにみじろぎもせずに出現してくるものがあり、声を出さずに語りはじめるものがあった―すると太陽が太鼓の石の墓のこわばりを溶かし、赤色の驟雨がそれを貫いてはしり、死者たちがめざめて、ポンペイは再び生きはじめた(平-p54)。

ヴィルヘルム・イェンゼン『グラディーヴァ』

考古学的建築、空想と妄想

建築家、考古学者、分析家

ところで、想起痕跡が散乱したポンペイは、無意識の場所をイメージする格好の補助表象であり、フロイトも考古学の比喩を好んで使用したことで知られる。フロイトは考古学と精神分析をアナロジカルに見ていた。一九三七年の『分析における構築』において、「構築―あるいは再構築と言ったほうが聞こえはよいだろうが―という分析家の仕事は、破壊され埋没した過去の住居あるいは建造物を発掘する考古学者の仕事と非常に重なるところが多い

」と述べている(全21-p344)。精神分析家が被分析者の前史を再構成することが構築であり、それはまるで、痕跡から過去の建物を復元する考古学者に類似するという。われわれは一歩進んで、建築家が考古学者であった時期を考えることで、精神分析家と建築家のアナロジーにまでつなげることを考えてみたい。

エコール・デ・ボザールの復元図の空想

優秀な建築家が考古学者であった時期とは、十九世紀の前半に発足したエコール・デ・ボザールの建築家たちである。美術学校の最高峰であるボザールの建築を特徴付けたのは、ローマ大賞を決定するという設計競技制度である。ローマ大賞を獲得した学生は、ローマのフランス・アカデミーへの留学が保証され、年に一度、古代遺跡の実測復元図を送付するという任務が与えられた。古代遺跡に訪れて建物の実測を行なって、その実測をもとに復元図を創作する。レリーフのなかに刻み込まれたグラディーヴァという死んだ女性から物語が浮かび上がるように、死せる不動が何かを語りはじめるように、古代の壊れた建築たちからひとつの物語が紡がれる。当然のことながら、復元図には作者の空想が含まれることになる。それも、ローマ大賞を獲得するほどの優秀な建築家の空想であり、一級品の技術で描かれる贅沢なものである。彼らは、ハーノルトが「ポンペイは再び生きはじめた」と感じたように、復元図の中には再び生きはじめた過去を描いたのである。

空想が膨らんで色付く時

復元図を描く時にこそ建築家の態度が明らかになる。一八二四年のローマ大賞受賞者であるアンリ・ラブルーストは、一八二七年にパエストゥムの寺院の復元図をボザールに送りつけた。この復元図は、ローマ建築の復元図を送るというボザールの風習を破り、ギリシアの神殿を復元の対象にしたいう点で掟破りであったのだが、その復元図の一部には鮮やかな彩色が施されて、古代建築色彩論の先駆けとなった。古代建築色彩論とは、古代建築は残存しているようにモノトーンな色調ではなく、当時は派手な色調で彩色されていたという論である。これに影響を受けた建築家たちは、復元図を多彩な色で彩色しはじめる。しばらくすると古代建築への空想は膨らんでゆき、復元図は原色で彩られて装飾が入り乱れるようになる。一八二〇年代後半のボザールの学生の多くにとって、多彩色で塗りあげることは、アカデミー的理論体系対する空想による抵抗であった。

空想が妄想に変わる時

フロイトは、空想が優位に立って行動に影響を及ぼすと妄想になると述べていた。要するに、空想は妄想へと昂められる。ボザールの建築家は、復元図として描いた空想を妄想にまで昂めて、実際に建築を設計してしまう稀有な存在である。古代の建築に本来の美しさを見出す空想、その空想の産物である復元図は、実際の建築設計に応用されてゆく。フェリックス・デュバンはエコール・デ・ボザールの校舎を設計して、アンリ・ラブルーストは素晴らしい図書館を設計して、古代色彩論に影響を受けたシャルル・ガルニエは豊潤な色彩に彩られた『ガルニエ宮』を設計した。空想は妄想へと昂められてゆく。これは古代建築に限ったことではなく、一八九九年にローマ大賞を獲得したトニー・ガルニエが一九〇四年に提出した『工業都市』が近代建築の先駆けとなったことを考えると、近代建築に住まうわれわれは、トニー・ガルニエ妄想の中に住んでいると言っても過言ではない。

建築家の仕事は空想を現実化することである

空想を現実化すること、これが建築家の仕事のひとつである。図面というメディアが開発されてから、建築家という職業が確立されてから、建築家の仕事は空想を現実化すること、すなわち空想を妄想へと昂めることとなった。この特性を見抜いて言葉に記したのはレム・コールハースであり、著書『錯乱のニューヨーク』においてこう指摘する。「建築。それは、人から依頼されることもなく、ただ創造者の心の中で理論的過程の雲として最初は存在していただけの構造物を世界の上に建てる行為である。建築とは不可避的にPC的活動という形をとらざるをえない

」(ちくま学芸-p408)。ともすれば、われわれは建築家がかつて空想したこと、その空想が実現された妄想のなかに住んでいると言えるだろう。

あらゆる建築は妄想である

建築はひとつの妄想である。これをまず認めなくてはならない。ガウディの『サグラダ・ファミリア』はガウディの空想を具現化したものだというのは分かりやすい。ただし、奇抜で分かりやすいものだけではなく、建築家が設計したあらゆる建築や都市はすべからく妄想である。また、妄想にまで昂められなかった図面やスケッチには空想という名前が与えられる。このように考える利点は、建築という妄想の中に潜む真実を解き明かす視点が産まれることである。すなわち、建築そのものを評価するのではなく、建築という妄想のなかに潜む真実を評価する眼差しが生じる。そのうえ、空想である図面やスケッチ、そして妄想である建築、両者の繋がりを考察することも可能になる。

とりわけ重要なことは、妄想のなかにどの程度の真実が含まれているのかを判断することである。「どんな妄想にも一粒の真実が含まれており、妄想にはまさしく実際に信ずるに値する何かがあるのだ

」(全9-p90)。建築という妄想は、あくまで妄想に過ぎずそれ自体で完成するものではない。ハーノルトは妄想をうまく利用することで、ツォーエとの真実の愛へ接近できたことを考えるならば、妄想とは言わば真実へ接近するための経由地点であり、それ以上の価値があるわけではない。建築という妄想は、それ自体で完結したものである一方で、その妄想から真実へ触手を伸ばしていると考えることができる。もし建築を妄想だとするならば、妄想を経由することで、建築主体が真実への愛へと接近する道が開けるのかもしれない。