信号機から革命を 水筒の世界性他

日々の記録依頼者様へ。お世話になっております。二〇二三年度、八月十三日から八月十七日までの調査報告になります。ご参考いただければと存じます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

未知なるものへの敬意

場違いな会合

二〇二三年八月十三日。僕はある飲み会に顔を出してから、珍しく不機嫌になっていた。その後、酔っぱらった僕は市役所のベンチで眠りに落ちていたのだが、はたから見える静かな外観とは裏腹、夢のなかでは恐ろしい夢想をしていたようである。多分、自分のなかにある嫌な部分を、他のひとのなかに見つけたからだろう。こんなとき、犯罪に手を染めそうな感じが見受けられることは発見である。というのは、いつもより語気が荒々しく、支離滅裂なのは明らかだから。僕から目を離してはいけない。僕はこう書いていた。

山地大樹

自分の物差しで他者を測るひと

あなたは、自分の物差しでしか他者を測ることができないから、物差しから外れたものに恐怖している。だから、自分が測れない未知なるものを執拗に攻撃するばかり。未知なるものを未知なるものとして受容する勇気がないから、自分の小さな物差しに頼ることしかできなくて、未知なるものを既知なるものとして捕まえようとする挙句、未知なるものを壊してしまう。昆虫を知ろうとする子供が、好奇心から昆虫を殺してしまうような無邪気な残酷さは美しいが、昆虫が自分の知らない羽を持っているからといって、羽を剥ぎ取る大人の残酷さは腹黒く、美しさの欠けらもない。

自分の物差しという拾い物

問題なのは、あなたが自分のものだと思いこんでいる物差しが拾い物であること、そして、物差しが拾い物であるという事実を隠していること。自分の物差しが他者から与えられたという事実に目を瞑り、あたかも自分が物差しを制作したかのように振る舞う姿が滑稽に映るのは、大きく振りかざした物差しが拾い物だということに、周囲の誰しもが気づいているからである。なぜ気付いているかと問われれば、あなたの挙動不審が漏れ出しているいるからと答えるしかない。いくらサイコパスを演じてみても、いくらビジネスマンを演じてみても、偉大な肩書きにそぐわない挙動不審が漏れ出してしまう。この挙動不審は、悪者を演じるあなたの奥底に潜む善人の叫び声だろう。もし一欠片でも良心が残っているならば、盗んだ財布のなかのお金を支払うとき、挙動不審にならない者はいないということである。

驢馬になったピノキオ

盗んだ財布は警察に届けなさい。拾った物差しは落とし主に返しなさい。財布を盗むのはよいが、盗んだという事実を隠そうとする態度がよろしくない。盗んだという事実を隠そうとすればするほど、攻撃的になるあなたから漏れ出す臭気は、人間らしいといえば人間らしいものだとはいえ、それは愛おしさを感じる人間らしさではなく、胃をむかむかさせる厭な人間らしさだから、捨て去ってしまいなさい。大量の偽札と立派な偽名を両手いっぱいに抱えて、あたかも本物かのように振る舞おうとするあなたは滑稽すぎて目に余る。半分だけ驢馬になったピノキオで済んでいるうちに、心の声に耳を傾けて、善いひとになることを心がけた方があなたのためでしょう。そうでなければいずれ驢馬になるに違いないのだから。

驢馬を徹底すること

などと正しいこと言いながら、完全に驢馬になったピノキオを見たいと思ってしまう僕は邪悪な悪魔かもしれない。未知なるものを既知なるものとして受容するために、未知なるものへの敬意を失って、自分を守るためつくり笑いを繰り返して、つくり笑いすらも板について、膝のような顔になったあなたを見てみたい。もう驢馬として生きるしかないあなたを。そう考えてみると、驢馬を徹底することが、あなたの救われる唯一の道なのかもしれない。驢馬を馬鹿にするのではなく、人間になろうとするのでもなく、驢馬を徹底するならば、美しき驢馬は人間を超越するかもしれない。創作にはこのくらいの偏狭さがなくてはならない。働かないやつは驢馬になっちまう? いや違う、働き過ぎるやつが驢馬になっちまうんだ!

驢馬の自由

ところで、完全に驢馬になりきったピノキオを、どうやってピノキオだと知ることができるのか。ゼペットおじさんは、完全な驢馬をピノキオだと気づくことは永遠にないだろう。完全な驢馬に対して、誰も気にかけることはない。檻に閉じ込められるかもしれない。電車に惹かれて野垂れ死ぬかもしれない。猟銃で打たれるかもしれない。それはそれで美しい死に方かもしれない。驢馬は、最低で最高な生物だ。曲がりくねった驢馬の道を歩もう。そういえば、驢馬を徹底した僕は、市役所で眠りに落ちて、夢をみはじめている。人間ではない驢馬の私には門限などないから、社会に縛られることはない。下品で大きな口と引き換えに手に入れた自由は儚くて、いつ失われるか分からないまま、夢のなかに落ちこんでゆく。

季山時代

2023.08.13

歪んだ鏡

冷えたスプーン

二〇二三年八月十四日。僕は、酔っぱらった顔のむくみを直そうと、冷えたスプーンを顔のうえで転がしていた。このとき、ポーの描いた楕円形の肖像画のように、生気がスプーンに吸い取られるのを感じたのだろう。まるで、ヤン・ファン・エイクのの凸面鏡が風景を盗んでしまうようなものである。僕はこう書いていた。

山地大樹

鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番に恥ずかしいのは誰?

鏡をみた、いつも通りの自分が写っていた。顔を変えると鏡に移る自分の顔も変わる。空を飛びながらセックスしたいと叫んでみる。鏡の中の自分は叫ばず、僕の声だけが響く。なぜ真似してくれないのだろう。 鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番に恥ずかしいのは誰? それはあなたです! 鏡が声を荒げた途端、鏡のなかの僕の顔は、スプーンに移ったかのような楕円形に変形してしまった。楕円形の僕の顔の美しいものだから、身惚れているうちに死んでしまうだろう。

季山時代

2023.08.14

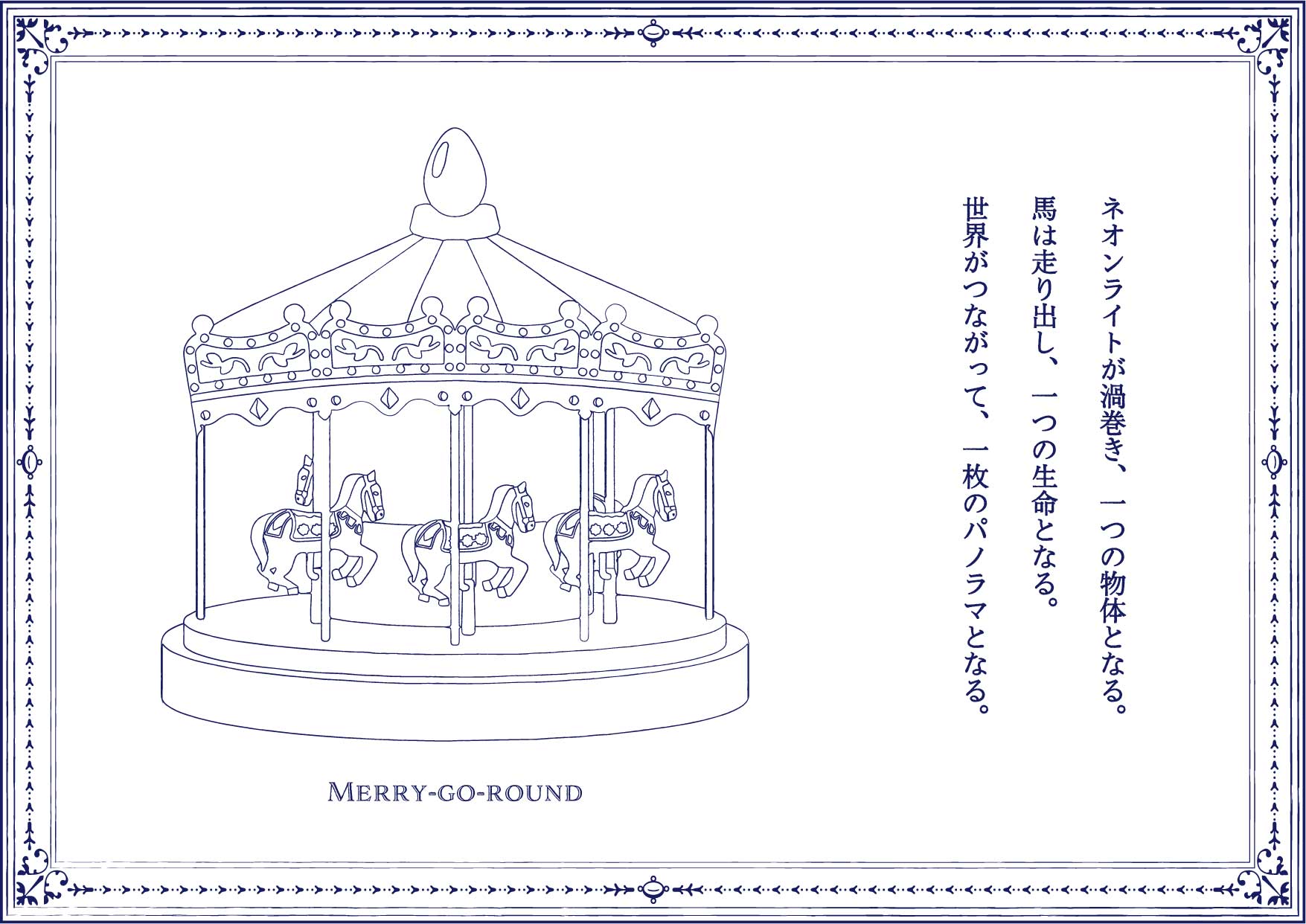

メリーゴーランドの断片

古い写真の回想

二〇二三年八月十五日。僕は相変わらず眠り続けて、抽斗のなかを整理する。ベンヤミンの幼年時代の回想を読んでいたから、懐かしい記憶を旅したくなったのだろう。興味深いのは、まわることが僕にとって特権的な意味を持つことである。そういえば、筒のための家を設計したときも、まわることに僕は固執していた。また、アジアのマレーシアのオランダ広場、そのなかのアジアの中国人街という入れ子構造が、メリーゴーランドと重なり合うのも興味深い。僕はこう書いていた。

山地大樹

古びたメリーゴーランドの写真

古びたメリーゴーランドの写真が抽斗からこぼれ落ちてきた。そういえば、前々からずっと考えていた。あの浪漫的な幻想がどこから湧き立つのか、不思議でたまらなかった。馬が馬を追いかけて、照明が溶けて一つになるその瞬間が、たまらなく愛おしくて。外側の景色が繰り返されて、手を振る人と何度も出会う体験が、たまらなく愛おしくて。止まらないでおくれ、このままずうっと、そう願っても、馬は足を止めてしまって。夢の入り口が閉ざされる。人間を旅させるメリーゴーランド、それは世界を変様させる浪漫的なおもちゃである。「まわる」という体験によって、バラバラだった現実は一繋がりの夢の世界になり、それと同時に、統一された夢の世界はバラバラに崩れた現実の世界になる。夢と現実はまわるという体験によって、グラデーショナルに接続されるということである。

©季山時代《光の総体》2023

©季山時代《光の総体》2023メリーゴーランドが総体になるとき

壊れた光が、壊れた音が、一つの総体になるのは、馬がまわるという体験が膨らんで、あらゆるものが溶けてゆくその瞬間が続くかぎりである。馬が止まるなら、独楽のような生命は死んで倒れてしまうだろう。夢と現実が接続するのは、まわっているときだけだから、僕はこう願い続けなくてはならない。まわれ、まわれ、まわれ、まわれ、まわれ、このままずうっとまわっておくれ。ところで、古びたメリーゴーランドの写真の裏側には、一枚のポストカードが貼られていた。マレーシアのマラッカのオランダ広場の横、不思議な中国人街に佇む異国風遊園地の匂いがした。あれは懐かしい湿った夏。夜のネオン街、まわり出したメリーゴーランドは現実よりも輝いて見えた。

©季山時代《青い夢》2023

©季山時代《青い夢》2023季山時代

2023.08.15

信号機から革命を

赤信号を待つ男

二〇二三年八月十四日。僕は夜の散歩に繰り出していたが、信号を気にかけていた。とりわけ、押しボタン式信号機に惹かれたようで、押してはわたり、押してはわたり、この作業を繰り返していた。押しボタンと式信号機に自由を感じていたのだろう。僕はこう書いていた。

山地大樹

赤信号という社会規則

信号機。それは赤と青という名詞と、止まると進むという動詞が結び付けられた記号の形式を指し示している。赤信号は渡ってはいけないというルールは社会において徹底されている。はじめは、歩行者が車に轢かれないためにつくられたルールであるが、次第に、社会的規則が歩行者に内在化された結果、たとえ車がなくとも赤信号を渡ることは禁止されるようになる。パノプティコンのような不可視な権力が、超自我のような良心の声が、車のいない赤信号を渡らせないように呼びかける。しかしながら、禁止があるところには必ず革命があることを忘れてはならない。禁止への不満が爆発すると革命が起きてしまう。そこで革命を防ぐため、革命の方向を整えて置く装置を法の内部にあらかじめ構築すること、これ社会の常套手段である。そのために祝祭が定められるに違いない。

押しボタン式信号機と小さな革命

ところで僕は、この手許にある信号機の押しボタンに祝祭の兆しを感じている。この押しボタンには、並々ならぬ革命の匂いがする。赤信号を渡ってはいけないという禁止を、みずからの手で侵犯するための押しボタンを用意すること。押しボタンによって革命の流れを整えておくこと。歩行者の革命を合法的な枠におさめること。これらによって、法そのものは崩壊を免れる。なんと巧妙に構築されたシステムだろうか。社会はこう宣言しているということだ。「赤信号は渡るのは禁止します、ただし押しボタンで禁止を侵犯してください、その革命なら許します、自由にどうぞ」。これが、システムが歩行者に提供する自由である。合法的な革命が、あらかじめ整備されている。だからこそ、押しボタンは小さな革命の兆しがあるとも言える。もし仮に、歩行者が押しボタンを一斉に押すなら、道路は渋滞して、社会は混乱の渦に飲みこまれるだろう。革命は整えられているが、その膨張に法は耐えられないだろう。闇に溺れた少年よ、ナイフを握りしめるのをやめて、押しボタンを押しに行こう。合法的な小さな革命、この革命の膨張にこそ、僕らの生きる道がある。

季山時代

信号機の詩

赤信号が襲いかかってくるような夜

高枝切り鋏を持った男が渋谷を駆けまわっている

世界中の街頭をすべて壊してしまいたい、と男は叫んだ

オリンピックははじまったばかりだというのに

鋏の先端は綺麗な円弧を描いた

一瞬の出来事で、そして、時が止まった気がした

大きな音がなった

雷のような、ひどく乾いた音だ

信号機の表面のガラスがちぎれて、破片が床に飛び散った

自転車に乗った女が知らん顔をして通り過ぎた

赤いガラスは落ちてこなかった

破裂した透明なガラス

みじん切りされた玉ねぎ

かたいアスファルトのまな板

破片は通行人の唇に突き刺さって、赤い血が流れた

男は放心していた

熱い、熱い、と通行人が声をあげた

横断歩道の規則的なリズムがやけに心地よい

こうもりがみえた、と誰かが言った

渋谷にこうもりがいるもんか、と誰かが応えた

透明なガラスは血で赤く染まる、信号機のように

パトカーと救急車の音が近づいてくる

厭やらしいサイレン

嵐のような、ひどく湿った音

ルイ・ヴィトンの店舗から出てくる女

正義も悪も持っていないのだろう

のっぺらぼうの幽霊

壊れた信号機がこっちを見ている

誠実な視線

眩しく、そして、美しい

透明なマスクはあなたに似合わない

どうかこのままでいて

まっすぐに、ただまっすぐに、生きて

男はパトカーに押しこまれた、無抵抗のままに

通行人は救急車に押しこまれた、じたばたしながら

どこか遠くへ運ばれるのだろう

静かな夜がはじまるというのに

©季山時代《透明なマスク》2023

©季山時代《透明なマスク》2023季山時代

2023.08.16

水筒の世界性

水筒を忘れる

二〇二三年八月十七日。僕は、愛用の無印の水筒を職場に忘れてしまう。僕は、水筒のなかに何かを感じたようである。文章から想起されるのは、ヴェネチアの美術館で見た、コップのスケッチを描き続けるアーティストである。毎日一つ描かれるコップのスケッチが、三百六十五日分並べられてた展示は、現象学の射影の概念を証明しているかのごとく奇妙であった。日本の浮世絵から影響を受けたモネ、モネの連作の影響を受けたウォーホル、その延長線にあるかのような作品であった。その一連のコップのスッチの展示が、職場に置いてけぼりの水筒と結びついたのだろう。ちなみに、僕はハイデッガーの『存在と時間』を読んでいたことを付け加えてもよいかもしれない。僕はこう書いていた。

山地大樹

水筒を忘れて

職場に水筒を忘れてきた。物語のはじまりにはいつも忘れものがあることは、オトギバナシの常套手段であるから、僕の身体に住まうお姫様が新しい物語を期待してしまうは可笑しなことではないだろう。いかなるオトギバナシも辞めること、という有名な哲学者の文章を読んだばかりだからこそ、オトギバナシが気になっている。そんなことを考えながら、職場にポツリと佇む水筒のことを想っていると、水筒のなかの水が腐ってしまうのではないかという不安や、水筒のなかの水を誰かに飲まれたらどうしようという不安が溢れてくる。水筒のなかには、僕が口を付けた水が残っている。水が腐って死んでゆくこと、腐った水がひとを死なせること。このあたりに死の匂いがこもっている。

人間は水筒である

水筒を想うと、僕の身体のなかにも水が溢れいることが不思議に感じてくる。人間の身体の六割を水が占めているというが、ちょうど水筒のなかに残された水の量にも似ている。もし仮に人間が水筒だとすれば、世界中に生きている人間のなかに溜められている水はどれ位になるのだろうか。六十キログラムという平均体重の六割は三十六キログラムだから、三十六キログラムに世界人口の八十億人をかけると、二千八百八十億キログラムの水量になる。想像すらできない莫大な量、多分、とても大きな湖や川ができるに違いない。こんなことを考えると奇妙な気持ちになる。目の前のコップ一杯が、大きな湖につながっているような気持ちである。

大洋感情と水筒

みずからの身体という水筒のなかの水。これは間主観性の源泉になるのかもしれない。ロマン・ロランが大洋感情と述べていたような感覚、胎児が子宮のなかにいた安心感、あるいは温泉に浸かる仕事終わりのくつろぎ、水というのは共有しやすいイメージなのは間違いないだろうが、ここで興味深いのは六割の水の入った水筒という比喩である。水で満たされているわけではなく、空っぽなわけでもなく、あらゆる人間が六割程度の水を持っていること。そして、目の前にあるのコップの水を飲むことで水分量が増えたり、自宅のトイレで排尿することで水分量が減ったりしながら、身体の水分量の増減の揺らぎのなかで、なんとなく似通った水分量を保ち続けていること。ここに、新しい哲学が生まれる気配を感じる。

水筒内存在

身体における六割の水と四割の空洞。水筒としての人間のあり方。これを水筒内存在とでも呼ぶことにしよう。水筒内存在は、六割の水が満たされているから、器官なき身体としての皮膚を持つだけではない。水筒内存在は、四割の水が満たされているから、すべてが肉の厚みで満たされているわけではない。あるいは、五割という二つに分割できるような切りのいい数字でもなく、増減の揺らぎを失うことはない。もしその揺らぎが暴走するならば、あるひとは水中毒になり、あるひとは脱水症状になるだろう。また、人間同士でお互いの水を注ぎ合うことも考えられるだろうし、身体の水を自然界の花に注いでやることもできる。お酒ばかり飲むひとは、水の循環がはやいのだろう。こんなことを考えながら、水筒を取りに職場に戻らなくてはならない。

季山時代

2023.08.17