ファーストテイクの美術館学 地獄の異常者他

日々の記録依頼者様へ。お世話になっております。二〇二三年度、九月一日から九月六日までの調査報告になります。ご参考いただければと存じます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

死と顔

ズボンの膨らみ

二〇二三年九月一日。僕は二日酔いのなか、鏡のなかにある自分の顔を眺めていた。浮腫んだ顔が自分が嫌いなひとの顔に似ていて、恥ずかしくて、死にたくなったのだろう。特筆すべきは、ポケットの膨らみという表現である。ズボンの膨らみが意識されているのだが、その膨らみが何を意味するかは言うまでもない。ペニスとしての死、あるいはペニスとしての顔、彼が結びつくことは両性具有的な事態を意味しているのだろうか。僕はこう書いていた。

山地大樹

ポケットのなかの死

ポケットのなかにいつも死が入っていて、それを道端に落としてまわないか不安になる。服を着替えても、いつのまにかポケットに忍びこんでいる死が、自分を保持するための武器になる時もあるが、死で膨らんだポケットが、歩くのを邪魔する時がほとんどである。ポケットのなかの死を手で撫でながら街を観察してみれば、多くの人のポケットのなかには、死は稀にしか入っていない代わりに、誰かの顔が入ってるように思えてくる。死の代わりにポケットに入れられた顔、その顔を手で撫でながら歩く人々。彼らは、空虚だが幸せそうではある。僕のポケットのなかにある死も、顔になってくれば随分と楽になるに違いない。

死と顔の関係

死と顔の関係は、死という端点と顔という端点のあいだに引かれた線のようである。その線は、放物線のように弧を描いているのだが、その放物線のどこかに特異点があり、特異点を超えると死、特異点を超えると顔、と切り替わるものである。だから、正常な状態において、死と顔は同時に姿を見せることはない。死が居るときに顔はいないし、顔が居るときに死はいない。死がポケットのなかにいるとき、孤独と憂鬱が押し寄せて、顔がポケットのなかにいるとき、他者と愛情が押し寄せてくるのだが、これらが同居しない限り、ひとは正気を保っていられるのだろう。死と顔がバラバラに現象しているならば、それは正常な状態である。

死と顔の円環

ただし、ときどき、死と顔が同時に現われることがある。死と顔の特異点が溶解して、死と顔が手を結ぶということである。この時、放物線はくるっと丸められて、死という端点と顔という端点が結ばれ、一つの円環となる。死と顔の一致。これほど危険な状態はない。それは異常な状態である。線分が円になるとき、死と顔は融合して膨れあがるから、ポケットのなかには収まらなくなり、洋服の外へ飛び出してくる。死と顔が同時に現象しているとき、顔は死をともなって、死は顔をともなって、強迫してくる。この状態になると、動悸がして訳が分からなくなる。大切なあの人の顔が、僕を殺してしまう。

季山時代

2023.09.01

地獄の異常者

製図試験の地獄

二〇二三年九月二日。机に向かって製図試験に向けて勉強する夢をみていた。製図試験は、ある一定のラインを満たす建物をつくる試験だから、建物に自分の表現を付加してはならず、これが地獄に感じられたのだろう。僕はこう書いていた。

山地大樹

地獄の刑務作業

僕が地獄に落ちてから、もう数年が経った思う。地獄に来てから最初の数日間は時を数えていたが、無駄だと気付いてからというもの、もう数えるのをやめた。地獄に時間はないからである。僕が担当する刑務作業は、石ころを永遠に積むというものである。石ころを意味もなく積みあげる。ある程度積みあがると、鬼が走り寄ってきて、積みあげた石を蹴り飛ばしてしまう。僕は、飛び散った石ころを拾い集めて、また高く積みあげなくてはならない。すると、また鬼が石ころを蹴り飛ばしてしまう。これが永遠に反復される。はじめは三つの石ころを重ねるだけで苦戦していたが、石を積むのにも慣れてきて、だいぶ高く積みあげることが出来るようになった。石の重心を肌で感じ取れるようになってきたのである。感覚的には十二個は積める自信がある。ただし、鬼は七個の石ころが積まれたところで必ず蹴り飛ばしにくる。多分、七個で蹴るようにプログラミングされた自動機械なのだろう。

地獄における自由

地獄は思っているより自由である。乾いた砂漠のような場所に、石ころが散らばるばかり。そこには、何人かの受刑者がポツポツといるだけで、他の受刑者と話すことも許されている。食欲も性欲もないが、眠くはなる。昼も夜もなく、いつ寝ても咎められることはないから、眠くなれば横になればよい。鬼は理不尽に暴力をふるうこともない。鬼はただ、石ころが七つ積まれたら蹴りに来るだけである。想像以上に自由なのである。はじめは他の受刑者と話していたが、次第に話すことがなくなるから、いまでは全員が無口に石を積ばかりである。たまに新人が入ってくると、皆で囲って根掘り葉掘り聞くが、結局のところ飽きてしまって、また黙々と石を積むことになる。石を積む以外やることもないのである。

地獄における苦しみ

地獄における唯一の不自由は、石を八個以上積めないことである。どんなことにもまして、石を八個以上に積めないことが苦しくて仕方ない。多分、感覚的には十二個は積めるに違いない。下手したら、二十個、三十個を重ねることも出来るかもしれない。積める能力があるのに、それを表現できないのことがむず痒い。そこで、六個の石ころを積んだものを二つ用意して、鬼が来る前に重ねてしまうことも試してみたこともあった。それは成功して、十二個の石ころで構成された塔が一瞬だけ現われた。とはいえ、鬼がすぐに来て蹴り飛ばすから持続しないし、地道に一つずつ積み上げた十二個とは何か違うのである。僕は、地道な手作業で、八個、九個、と積みあげていきたいのである。

地獄の異常者

精彩を欠いた日々が、数年、数十年、数百年と続いたある日、一人の新人が地獄へ連れられてきた。その若者は踊り続けながらこう叫んだ。

おまえ、そこのおまえだよ、俺は地獄の底で踊り続けるぞ! なあ、おまえはどうするよ? 馬鹿野郎、俺はおまえが好きなんだよ、一緒に踊ろうぜ! この灰色の地獄を、地獄のままに彩色しちまうんだ! 魔王だって、楽しくなって踊っちまうよ! そしたら、そこから全部はじめよう。天国なんていらねえ。ほら、そこの刑務作業してるおまえもさ、泣きながらでも踊ってみよう。きっとさ、地獄は美しく輝き出すに違いない! その輝きは、天国でも叶わないぜ。ダンス、ダンス、ダンス!

僕は腹が立った。そして、なぜ腹が立ったのかなど考えるまもなく、手元の石ころを思い切り若者に投げつけていた。若者は血を流しながら踊り続けていたが、しばらくして踊りを辞めて泣きはじめた。話を聞くと、地獄が怖かったのだという。若者は、自由人の演技をしているだけの普通の若者であった。僕は、若者が異常者の振りをしていることに、踊り続ける若者から漏れ出してくる健全さに苛立ったのだと気が付いた。そういえば、ここには普通の人間しかいない。まわりを見回すと、誰しもが健全に石を積むばかりである。どんなに異常者を演じてみても普通の人間しかいないこと、これが地獄の地獄たる所以なのかもしれない。なるほど、ここは異常に成りきれなかった普通の人間の集う場所なのである。僕は若者にこう声をかけてみた。

一緒に石でも積もう。ここでは、これが僕たちなりのダンスなんだ。もし八個目になったら教えてくれよ。なあ、普通の世界って思ったより綺麗なんだぜ。

季山時代

2023.09.02

血の足跡

ピザとケチャップ

二〇二三年九月三日。僕はピザを作ろうと心に決めていた。ピザ生地のうえに赤いケチャップを延ばして、チーズやピーマンを載せ、予熱したオーブンへ入れると美味なピザが完成する。その過程、ケチャップが下品な音を立てながら、白いピザ生地のうえに一粒の赤いかたまりを落としたとき、僕は数秒間、そのケチャップの赤い粒を凝視していた。多分、この体験が文章に生かされている。もしそうならば、雪景色とは薄く延びたピザ生地で、血の足跡はケチャップを意味しているのだろう。足はなにを意味するのだろうかは分からない。僕はこう書いていた。

山地大樹

血の足跡

冬の雪が血に染まるまで、裸足で歩き続けなくてはならない。

血の足跡、僕の歩いてきた道筋。

白よりも白い白と、赤よりも赤い赤。

迷ってる素直な少年、僕の足跡を全部あげる。

辿ってきなよ、足跡を。

確認しなよ、その先の僕に足があるのかを。

季山時代

2023.09.03

誠実な願い

打ち消されたシニフィアンと真理の生成

二〇二三年九月四日。僕は検閲という仕組みが、世界に余剰を生み出す可能性について考えていた。打ち消し線を引くこと。打ち消し線が引かれたものを想起すること。この二つの身振りが真理を生成するのかもしれない。僕はこう書いていた。

山地大樹

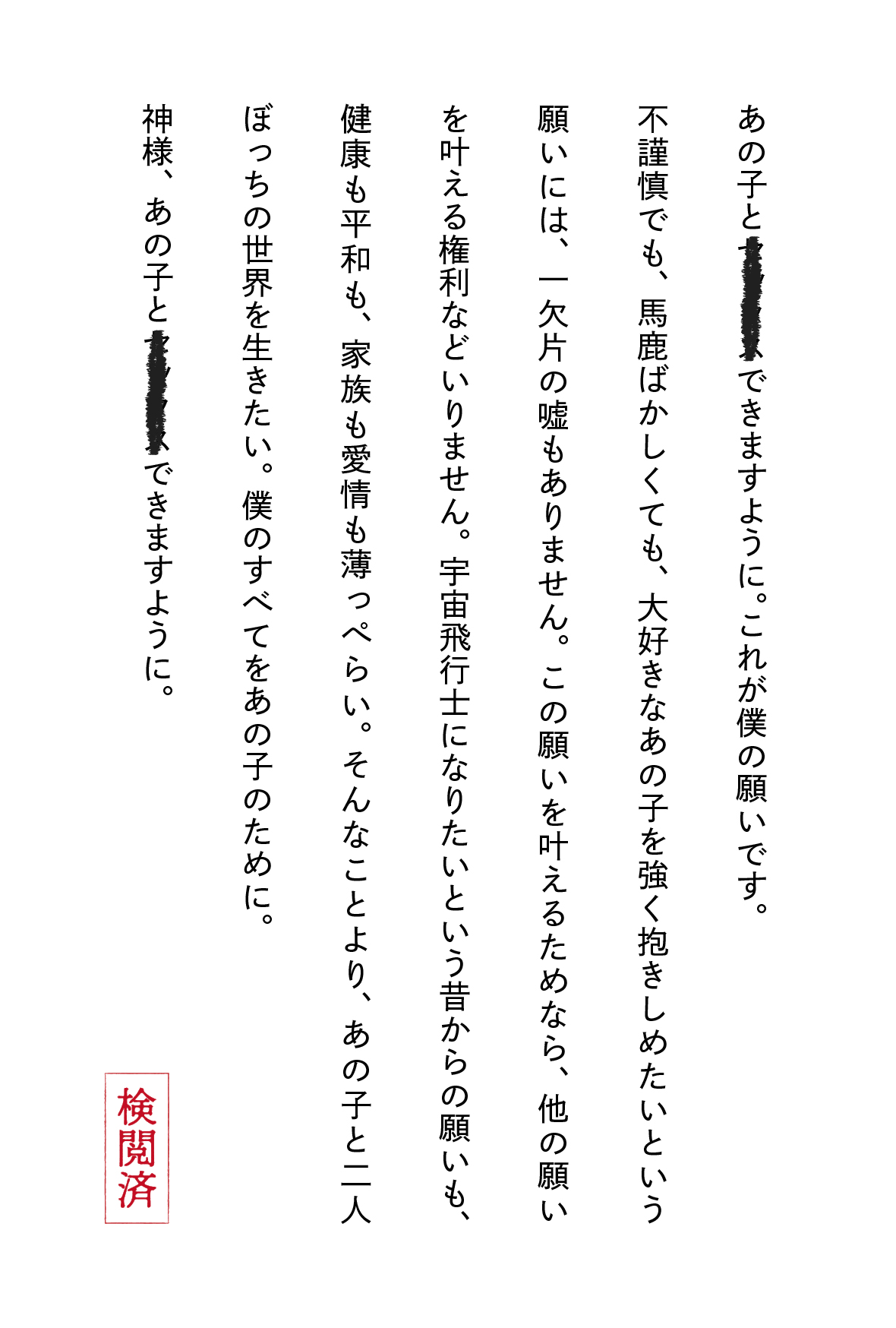

あの子とセックスできますように

あの子とセックスできますように。これが僕の願いです。不謹慎でも、馬鹿ばかしくても、大好きなあの子を強く抱きしめたいという願いには、一欠片の嘘もありません。この願いを叶えるためなら、他の願いを叶える権利などいりません。宇宙飛行士になりたいという昔からの願いも、健康も平和も、家族も愛情も薄っぺらい。そんなことより、あの子と二人ぼっちの世界を生きたい。僕のすべてをあの子のために。神様、あの子とセックスできますように。

検閲済

©季山時代《あの子と……》2023

©季山時代《あの子と……》2023季山時代

2023.09.04

アボカドのエロティシズム

眠れる美女とアボカド

二〇二三年九月五日。僕は眠れる美女をその隣で愛撫してゆく川端康成の小説を読んでいたから、その美女の表面性のエロティシズムと、アボカドという奇妙な物体を重ね合わせたのだろう。この小説に対して、三島由紀夫は、対象の肉体の肌のところできっぱりと踏みとどまること、この肌の表面にこそ真のエロティシズムが生じると述べていたのを想起した。愛撫という箇所にはレヴィナスの影響がみられる。また、フロイトはヴァン・ホーテンのココアを性的に解釈していたことを考えるならば、突如として頭に浮かんだアボカドという言葉にも、なんらかの機知が隠されているかもしれない。僕はこう書いていた。

山地大樹

アボカドと思春期

スーパーに入ると一番はじめに眼に飛び込んでくるのは、いつもアボカドである。見れば見るほど不思議に思える緑の物体の表面には、紫色に変色した部分もあり、自然界のものとは思えない緑と紫の色の調和が、奇妙な存在感を放ち続けている。それだけではなく、艶々したスベスベの表面部分と、岩のようなボコボコした表面部分、両者が混ざり合って軽やかな生々しさを演出しているのも不気味である。アボカド周辺に漂い続ける神秘的な魅惑に惹かれない若者はおらず、若者はアボカドに群がる蠅のようである。

ねえ、アボカドっていいわよね。スーパーに行くと必ず値段を確認してしまうの。九十二円なんて安いものね。メキシコ産って書いてあるけれど、メキシコってどこにあるのかしら、きっと地球の裏側の暖かい場所なのでしょうね。そう、アボカドって柔らかく熟しているものが食べ頃なのよ。だから、一つずつ愛撫してして確かめなくてはならないの。なかを想像しながら、優しく、優しく。あら、これがよさそうね、これにしましょう。いい感じだわ。

アボカドと初恋

ふわふわの白い帽子を被った若い女性は、一つのアボカドを手にとって、買い物かごのなかへ加えてから、隣の若い男のほうを向き直して、可愛らしい声で言葉を紡いでゆく。

アボカドは皮を剥くのが大変なのよ。皮を剥くと手が汚れて、ねちょねちょして、うまく掴み取れないの。掴もうとすればするほど逃げてゆく夢みたいなものね。柔らかい奇妙な感触は、ほかの果物にはない儚さがあるわ。皮を剥いて半分に切ると、柔らかい果実の奥に、硬くてまあるい種がひとつ、お相撲さんみたいに居座っているの。どっしりと、貫禄をもった岩みたいで可愛らしいわ。あ、そうだ、今日は美味しいワインも残っているから、アボカドを生ハムでくるんで一緒に食べましょう。これが最高なのよ。アボカド甘い感触が生ハムの塩気と調和して、口のなかで音楽が流れるの。とろけて、とろけて、余韻を残して消えてゆくの。初恋みたいね。

季山時代

2023.09.05

ファーストテイクの美術館学

ファーストテイクを考える

二〇二三年九月六日。僕はなんの変哲もない日常を歩いていた。情報にうとい僕は、ファーストテイクを友人の勧めで知ることになるのだが、これはのっぴきならない事態だと確信したようだ。《THE FIRST TAKE》が音楽界にもたらした事態は、《MOMA》が美術界にもたらしたことと同じなのかもしれない、という分析はあたっているのか分からない。僕はこう書いていた。

山地大樹

ファーストテイクとアダルトビデオ

友人の彼に日本酒を四杯ほど飲ませると、彼はこう熱弁しはじめた。「ファーストテイクはアダルトビデオみたいで気持ち悪い。冒頭の軽いインタビューがセクシー女優の事後報告のように見えるし、一発撮りという仕掛けもモザイクなしの無修正ような印象を与える。また、マイクが置かれただけの白い空間のわざとらしい雰囲気も、大人のおもちゃが不自然に置かれた白い部屋のようだし、なによりスマホ越しにプレイを覗いている背徳感もある。どこか恥ずかしい気持ちになるんだ。この恥ずかしさは射精なくして解消できない。だから、ファーストテイクを見たあと、アダルトビデオを見てしまうんだ。この気持ち、君なら分かると信じているよ。分かると言ってくれ」。なるほど、彼が言いたいことがなんとなく分かるのは、僕が美術館に感じている恥ずかしさのような感情とまったく同様だからである。このあたりを考察してみると、興味深いものが見つかるかもしれない。

ヴァレリー派?プルースト派?それともアドルノ派?

参考になるのは、『プリズメン』というアドルノの著作に所収された「ヴァレリー・プルースト・美術館」という論考である。この論考を端的にまとめるならば、美術館を死んでしまった芸術作品を安置する場所と考えるヴァレリー派と、美術館をそこから生がはじまる場所と考えるプルースト派、両者の対照的な態度が描かれるものである。ヴァレリー派が作品が誕生する場所に宿る《第一の生》を大事にする一方で、プルースト派は美術館のなかでの作品の死を前提に、そこからはじまる《第二の生》を考えている。アドルノは、ベンヤミン的な遊歩者の立場からプルースト派に乗っかりながら、芸術作品を血がにじむほどのっぴきならないものとして受け取る態度を提案している。具体的にはこうである。

「ステッキと傘といっしょにナイーヴさの残りも外であずけてしまい、自分が何を望んでいるかをよく心得、二枚か三枚の絵を自分のために選び出し、それがほんとうの偶像でもあるかのような集中ぶりでその前にたたずみ続ける、そうした人だけが、ヴァレリーが診断をくだしたあの弊害から身を守れるのである

」。なるほど、美術館の封鎖を訴えても仕方ないし、そんなことを要望するのも馬鹿げている。そうではなくて、美術館という制度なかに飛びこみながら、死んだ美術品を生きている偶像かのように思いこんで、その美術品のまえに滞留して凝視を続けてみるらば、このとき初めて見えてくるものがある。ヴァレリー派にとって作品が生まれるアトリエが重要であり、プルースト派にとって作品が生まれる美術館が重要であったが、アドルノ派の提案は美術館をアトリエにしてしまうのである。アドルノの論考をこんな風に解釈しながら、ファーストテイクについて考えてみてはどうだろう。

美術館としての情報空間

ファーストテイクは新型コロナウイルスが蔓延した時期に誕生した。エクリチュールに対するパロールの特権性を素直に受け容れるならば、アーティストにとって音楽が生まれるアトリエはライブ会場となるだろう。音楽作品の《第一の生》はライブ会場で授けられる。しかしながら、ライブ会場がコロナウイルスによって断罪されたことも相まって、ヴァレリー的なアトリエの特権性は完全に廃絶されてしまう。すなわち、アーティストが眼前で歌っているライブを特別視しながら、ファーストテイクに嫌悪感をしめす高尚な態度は、厳しい立場に立たされたのである。残されたのは、プルースト的な美術館の《第二の生》の可能性である。いまや若者たちにとっての美術館は情報空間であることを考えると、アーティストは映像作品をユーチューブに公開することになろう。すなわち、情報空間は一つの美術館の胎児なのである。ただし、アーティストの映像作品はグーグル的な、あるいはミース的な均質空間のうえで彷徨うばかりで、そこには乾いた混沌が繰り広げられていたのが現状であった。

ホワイトキューブの誕生

ユーチューブが映像作品の美術館であるということを意識したのが、ファーストテイクそのものである。とりわけ やり方が巧妙だった。ホワイトキューブ的な空間をたずさえて美術界を席巻したMOMAと同様、あらゆるアーティストを閉じこめる白い箱を用意したからである。「白いスタジオに置かれた一本のマイク。ここでのルールはただ一つ。一発撮りのパフォーマンスをすること」。この死刑宣告によって、アーティストは動物園の動物さながら飼い慣らされ、キュレーターの解説キャプションを付加される。たとえ、どんなに素晴らしい音楽を魅せたとしても、それは動物園の象のパフォーマンスさながら、ライブの死骸にならざるを得ないのである。ライブ会場の汗の匂いは失われ、現実の泥臭さは漂白され、ステッキや傘も取りあげられ、ただひたすらに観賞を強いる空間。それだけではなく、作品が美術館に飾られるのではなく、美術館に飾られたものが作品になるという逆転現象すら発生する始末だから、とても厄介である。

作品の死骸からはじめること

こうした現状を踏まえると、ファーストテイクの空間は作品の死骸が転がるばかりで野蛮すぎる、とヴァレリー的な態度で批判してみても仕方がない。もう美術館としての情報空間は前提となっているのであり、ファーストテイクの封鎖を訴えても仕方がない。大衆は美術館の虜だから、そこから抜け出そうとする者は孤独を覚悟するしかないだろう。だから、ここで重要になるのは、プルースト的に死骸を愛好する態度である。ウィンドウシヨッピングのように、ガラス越しに様々な死骸に遭遇しながら、うっとりさせる歓びを享受してみること、次から次へと展示室を飛びまわりながら、死骸に対して素直に感嘆してみせること、この態度が重要である。このとき、ナイーヴさを美術館の外側においてくるという約束を忘れてはならない。ディズニーランドでミッキーマウスの内側を考えてはならないのと同様、ファーストテイクの美術作品が高尚かどうかなど語ってはならない。それらが死骸なのは前提であり、生のライブではないことを誰もが了解しているのだから。美術館に入場した以上、それを死骸だと口にするのは野暮そのものである。

死体愛好的な態度

美術館で死骸を愛好することは結構な歓びである。関連動画に出てくるリンクから飛びまわり、様々な乾いた記号に遭遇して走りまわりながら、よい作品の死骸があれば手にとって、その死骸をねっとりと舐めまわす快楽、これは何にも代えがたい。ただ、こうしたプルースト的な歓びを享受できる者は、もはやいなくなっているとアドルノは指摘する。「プルーストがその影と化してしまった遊歩者は、もうとっくにいなくなり、ここそこで恍惚のときを見つけるべく美術館内をぶらつくことができるものはだれもいない

」。すなわち、人々は美術館を足早に通過するばかりで、よもや美術品を見ることもない時代が押し寄せているのである。死骸を舐めまわすこともなく、ただ死骸を横目に通過するばかり。そうした死体愛好的な態度すら失われた現代において、二枚か三枚の絵を選んで、そのまえに立ちどまって凝視してみること、これがアドルノの提案である。美術館のなかを走りまわって、幾つかのお気に入りの死骸を見つけたならば、その死骸をねっとり舐めまわして、骨までしゃぶり尽くしなさいというのである。ファーストテイクに置き換えるならば、お気に入りのアーティストを見つけたら、そのアーティストが溶けてなくなるまで、しゃぶり尽くすことが必要なのである。黒子の位置から、毛の一本一本まで、愛して愛して、また愛して、その先に待つものは絶頂か嘔吐かは分からないけれど、見えてる世界を変様させる何かに違いないだろう。だから僕は、こうしたファーストテイクの見方を推奨したい。

美術館から出ないこと

ただ忘れてはならないのは、そうしたネクロフィリア的な死体愛好のあり方は、美術館の内部にいるから許されているという事実である。ファーストテイクを通じてアーティストを知って欲しいなどというのは、ネクロフィリアの公言そのものだから、もし社会に排除されたくないならば、こうした発言を無自覚にするのは控えた方がよい。ミッキーマウスは素晴らしいから、ミッキーマウスをディズニーランドから解放して、現実世界を闊歩させようと宣言するのは危険すぎるだろう。ミッキーマウスが現実の道路を闊歩するならば、人々は恐怖で夜も眠れなくなってしまう。こうした勘違いをしないためにも、美術館のなかでの死体愛好にとどめなくてはならない。さて、長文になってしまったが、ここまできてファーストテイクにアダルトビデオを重ね合わせた友人の気持ちが説明できるに違いない。

アダルトビデオの空間論

アダルトビデオにおけるセックスは、本番セックスなどではなく、本番セックスの死骸だということは明らかである。この意味において、アダルトビデオの空間は、美術館の空間であり、ファーストテイクの空間そのものである。また、アダルトサイトにおいて、幾つもの趣味趣向はタグ付され、秩序だって整列されている。これも美術館さながらの分類システムである。当然、アダルトビデオは本番ではないから封鎖せよ、などと言うのは馬鹿げている。重要なことは、アダルトビデオの幾つにもわたる関連リンクを飛びまわることである。ただ、普通に飛びまわるばかりでは、世界は自分ごとにならない。そうではなくて、お気に入りの動画を見つけて、跡がなくなるほどしゃぶり尽くすことが重要である。そしてセクシー女優に会いに行くなど持ってのほかである。夢を現実に持ちこむと、ろくなことにならないだろう。よい作品の死骸があったなら、秘密裏に購入して応援しなくてはならない。大体こんなことを友人に伝えたと思うが、これを伝えたとき、彼はソファで眠りについていた。僕は彼の死骸に話しかけていたのである。

季山時代

2023.09.06