ヒステリー研究 ジークムント・フロイト/ヨーゼフ・ブロイアー 読書の記録

『ヒステリー研究』は一八九五年に初版となったフロイトとブロイアーの共著である。人文書院の『フロイト著作集 第七巻』、岩波書店の『フロイト全集(2)』、ちくま学芸文庫の『ヒステリー研究(上下)』、中公クラシックスの『ヒステリー研究〈初版〉』などで読める。ここでは、中公クラシックスの『ヒステリー研究〈初版〉』を読んでゆく。この本は二〇一三年に出版されたもので、金関猛が翻訳を務めている。言葉が洗練されていて読みやすい。とりわけ、訳者の金関が書いている「はじめにヒステリーがあった」という前書きは素晴らしく、出版の経緯などが詳しく調べられていて参考になる。ただし、フロイト全集の方が訳語が統一されていることを考慮して、全集を手元に置きながら読んでゆきたい。この記録においては引用箇所はすべて全集からとした。ここでは、本を読んだ内容と感想を記録してゆく。自分の言葉に直しながら、自分なりに改変して解釈していることも多いので、詳しく知りたい方は原文で読んでください。

ヒステリー研究アンナ・

O

嬢の症例から精神分析へ

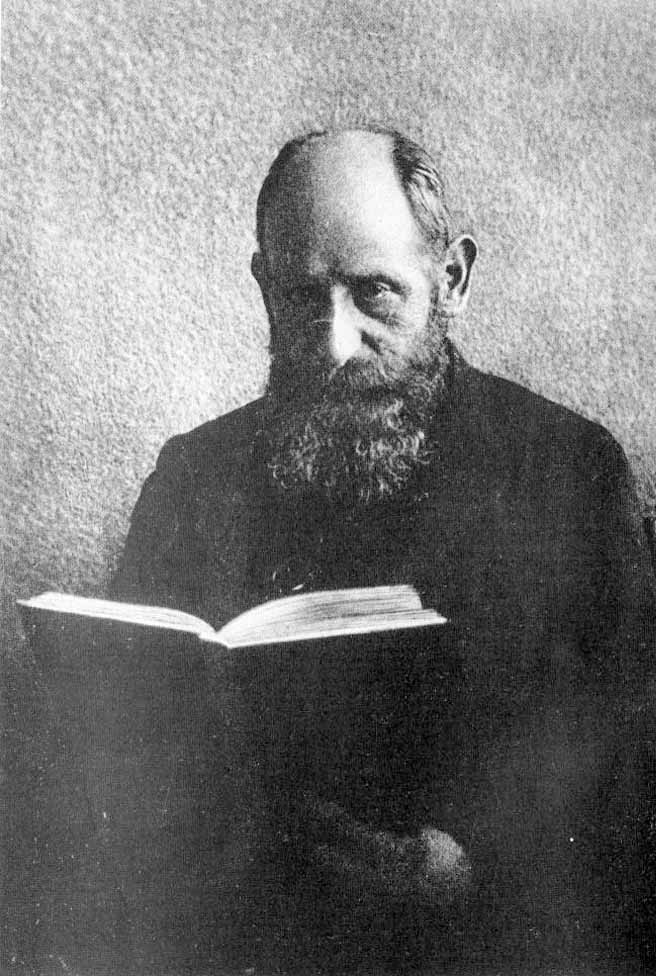

この本が出版されたのは一八九五年である。著者はジークムント・フロイトとヨーゼフ・ブロイアーである。簡単な経緯を復習しておく。一八七三年にウィーン大学に入学したフロイトは、ダーウィンの進化論やブレンターノの哲学などに強く惹かれていた。一八七六年にエルンスト・ブリュッケの生理学の研究室の補助員となり、一八七七年には研究室に出入りしていたブロイアーと交友関係を結ぶ。ブロイアーは科学だけに留まらず、哲学や文学まで幅広い教養の持ち主であり、呼吸作用や三半規管の研究で重要な発見をしたことで知られ、一八七三年頃には開業医として成果をあげていた。とはいえ、フロイトの精神分析が有名になった現在において、ブロイアーの功績でもっとも有名なものは、一八八〇年頃から約二年間にわたりアンナ・

アンナ・

フロイトはアンナの症例のすべてを性的な要素に結びつけたが、ブロイアーはヒステリーを性に関する事柄に還元することに控えめであった。その結果、『ヒステリー研究』が出版される頃には二人仲違いしていた。二人の見解の違いは『ヒステリー研究』のなかにも現われているのだが、ブロイアーが性的な要素を完全に排除したわけではない事は注意されたい。一八九五年、フロイトはブロイアーの抵抗を斥けて『ヒステリー研究』の出版へとようやく漕ぎつけ、『ヒステリー研究』はようやく誕生するに至った。この時点では、精神分析という言葉は出てきていないが、精神分析に向けての第一歩ということで大きな意味を持つ著作である。

さて、『ヒステリー研究』の内容は四章構成である。第一章の「ヒステリー現象の心的メカニズムについて」においてヒステリーの前提が書かれる。これは、ブロイアーとフロイトの共同執筆である。第二章の「病歴」で五つの症例の考察がなされる。これは、二人がそれぞれの患者について書いたものである。第三章の「理論的考察」は、ブロイアーが自身の見解を綴った箇所であり、類催眠状態を鍵として理論が組み立てられる。第四章の「ヒステリーの精神療法について」は、フロイトが自身の見解を綴っている。適当に見出しをつけながら『ヒステリー研究』を記録してゆきたい。

一、ヒステリー現象の心的メカニズムについて(暫定報告)

外傷という観点から

ヒステリーを引き起こす誘因となる出来事がある。外傷性ヒステリーが、その外傷と関連したかたちで現われることは自明だが、一見すると特定の誘因が明らかではないヒステリーの症状の場合も、外傷との因果関係を持つということから、通常のヒステリーは外傷性ヒステリーという概念を拡大することで説明できる(∗1)。すなわち、なんらかの外傷をきっかけとしてヒステリーが起こるのである。外傷性神経症を引き起こす外傷は、身体的なものではない心的外傷であり、驚愕、不安、恥、心的苦痛といった苦しみをともなった情動を呼び起こす体験から生じる。こうした心的外傷が症状を引き起こすのだが、ブロイアーの驚くべき発見によって治癒の可能性が生まれた。

(∗1) 外傷性ヒステリー

外傷とはいわゆるトラウマである。全集の編注によると、フロイトの考えていたトラウマとは、心的外傷だけだけではなく、身体的外傷も含みこむような広義なものであったという。だから、心的外傷という言葉がそのままトラウマとなるわけではない。PTSDという言葉が定式化するのは一九八〇年である。

催眠浄化法(カタルシス療法)の暫定報告

治癒の可能性とはこうである。「誘因となる出来事の想起を完全に明晰な形で呼び覚まし、それに伴う情動をも呼び起こすことに成功するならば、そして、患者がその出来事をできる限り詳細に語りその情動に言葉を与えたならば、個々のヒステリー症状は直ちに消滅し、二度と回帰することはなかった

」(全2-p10)。ブロイアーの発見した催眠浄化法(カタルシス療法)は、言葉によって情動を開放しようとするものである。悲しい出来事が起きた時、泣いてすっきりするように、苦しい出来事が起きた時、羽目を外して鬱憤をはらすように、情動を発生させた出来事は反応によって除去されるのが健康である。はたまた、事故の苦しい記憶をその後に救助されたという事実と並べて安心するように、その出来事を連想による加工で修正するなどして情動に対応するのが健康である。しかしながら、反応による除去や連想による加工が妨害された場合、心的外傷は浄化反応を受けていないために、情動を帯びたまま保持される。

こうした心的外傷は催眠下の記憶にしか見出せず、普段は忘却されている。そこで二重意識ともいえる意識の分裂があると確信した彼らは、この異常ともいえる催眠の意識状態をまとめて「類催眠状態」と名付ける。こうして、「ヒステリーの基盤となる条件は、類催眠状態の存在である

」という命題が導入された(全2-p16)。無意識の原型のようなものである。類催眠状態で生み出された産物は、覚醒時の生活にヒステリーの現象として割り込んでくる。また、ヒステリー発作時の想起が心的外傷と関係性を持つのだから、類催眠状態に属する心的外傷へ接近して情動を解放することで、ヒステリーを治癒することがが可能となる。治癒の方法についてまとまっている部分があるので引用して第一章を締めよう。

この方法は、元々浄化反応されていなかった表象の作用を、そうした表象の有する挟みつけられて動きが取れなくなっている情動を語りにより流出させることによって解消する。更にこの方法は、その表象そ正常意識の中へ(軽い催眠下で)引き込むか、あるいは医者の暗示によりその表象を解消する―こうしたことは健忘を伴う夢遊状態の中で起きる―ことによって、その表象に対して連想による修正を施すのである。

フロイト『ヒステリー研究』

二、病歴

(アンナ・

O

嬢の症例など)

- アンナ・

O 嬢の症例(ブロイアー) - エミー・フォン・

N 夫人の症例(フロイト) - ミス・ルーシー・

R の症例(フロイト) - タリーナの症例 嬢の症例(フロイト)

- エリーザベト・フォン・

R 嬢の症例(フロイト)

アンナ・

O

嬢の症例

簡単な病歴

アンナ・

おしゃべり療法、煙突掃除

彼女は看病の際の周期的な習慣からか、午後には傾眠、日没には深い催眠状態へと入るようになっていた。ブロイアーは、催眠下の彼女が物語や幻覚などを語り尽くすことによって、症状が軽減されたり消えたりすることを発見した。彼女自身、この方法に「おしゃべり療法」とか「煙突掃除」という名前を付けていた(∗1)。ひとつ例をあげよう。グラスから水を飲めないという症状に苦しんでいた彼女は、催眠状態の中である事柄を語る。彼女が嫌う女性家庭教師の飼っている犬がグラスから水を飲んでいて、その犬に対して「気持ち悪いけだものだ」と怒りを覚えたが、それを言うまいと堪えたという内容である。

催眠下の彼女は怒りをすべて語り尽くして、その途端にグラスから水を飲めるようになり、水を飲めないという症状は永久に起きることはなかった。「この患者のヒステリー諸現象が、この症状を誘発せしめた出来事が催眠下で再現されると直ちに消失した

」(全2-p41)とブロイアーは述べている。おしゃべり療法は時間軸を遡るように進んでゆき、最初のきっかけが消失したまさにその時、ヒステリー全体が終結に終わって治癒は成功した。こうした治療法の発見が、フロイトの精神分析の基礎となった。

(∗1) おしゃべり療法の起源

おしゃべり療法は、ブロイアーによって提唱されたのではなく、患者であるアンナ自身の提案である。ヤーコプ・ベルナイスの著書や、演劇によるカタルシスの概念から持ってきたとされる。

アンナ・

O

嬢のその後の進展

有名であるが、アンナの治癒は実際には成功しておらず、その後も酷い状態であったことで知られている。エランベルジェという学者は、アンナがブロイアーの治療後にスイスのサナトリウムへ入所したことを突き止め、重篤なモルヒネ依存者となっていることを教えた。この辺りが、症例発表が大幅に遅れた事情であり、フロイトとブロイアーの見解の相違につながっているのだろう。ただ、アンナの治療が成功か失敗かには多くの出鱈目が蔓延しているようで、『フロイトとアンナ・

エミー・フォン・

N

夫人の症例

簡単な病歴

中部ドイツ出身の四〇歳になる未亡人。フロイトは一八八九年の五月からこの婦人の医師を務めた。フロイトが初めて催眠療法を用いた症例である(∗1)。落ち着きのない動き、独特な舌打ち、ヒステリー性のせん妄、偏頭痛、右脚の冷覚、胃痛などの症が見られ、特徴的なのは「身動きなさらないで。何もおっしゃらないで。私にお触れにならないで」という言葉を、呪文のように繰り返すという症状である。フロイトは患者を催眠状態にして、ひとつひとつの誘因を紐解きながら、恐怖を取り除いでいった。例えば、催眠下で「身動きなさらないで」という常套句の意味を尋ねると、兄がモルヒネのせいで病気になって掴みかかってきた事件や、娘が病気の時にきつく抱きついてきて窒息しかけた事件などが語られ、フロイトがその恐怖を取り去るように暗示をかけると常套句は解消された、といった具合である。細かい内容は省略する。

(∗1) 初期の催眠療法

この時点において、フロイトはまだ催眠を模索していたようである。指を一本差し出して、「眠ってください」と声を掛けるというものであった。

転換、そして対立表象の対象化

重要なのは、この症例の最後に描かれる総括である。ヒステリーの身体的持続症状は、外傷による心的興奮が浄化されなかった結果、身体症状へと置き換えること、すなわち「転換」という量的な過程から発生するのであり、そうした転換が生じない場合は、不安、抑鬱、恐怖症、無意志症などが生じる。転換は複雑な仕方で生じるのだが、たとえば吃音や舌打ちは「対立表象の対象化」という規制で説明がなされる。子供がようやく眠ったとき、静かにしなければならないと決意することによって、逆説的に物音を立てるという対立表象が生じる。この対立表象は、神経症者には退けられることなく対象化されてしまう。「この対立表象が対象化され、恐れていた音を実際に生ぜしめて、彼女は驚愕する

」のである(全2-p114)。

私の読みが正しければ、彼女が実際に音を立てたかどうかが問題ではなく、対立表象が舌打ちとして対象化されたということが重要である。舌打ちで音を立てたという驚愕の結果、それ自体が外傷として作用するようになり、驚愕する度に舌打ちなど現われ、繰り返し出現することを通じて、持続症状として固定される。細かいことは棚に上げるとしても、諸症状は外傷と結びいているのであり、諸症状は諸外傷を象徴しているのである。フロイトはこの症例において、治療効果こそあったものの効果が持続しなかったことを反省して、彼女の素質的な観点からの検討を行なっている。最後に、患者が性的な事柄に関する報告をしなかったことも検討される。

ミス・ルーシー・

R

の症例

簡単な病歴

一九八二年の末からフロイトが治療にあたった女性。化膿性鼻炎を患っていたルーシーは、ある主観的な匂いの感覚に悩まされて、頭痛や食欲不振や倦怠感に襲われていた。主観的な匂いとは、焦げたケーキの匂いである。フロイトは、こうした匂いが発生するに至った外傷があると想定し、焦げたケーキを鍵として分析を進めてゆく。「この体験が外傷であったに違いない。そして想起において、この匂いの感覚がその外傷の象徴として回帰しているのである

」(全2-p133)。厄介なことは、ルーシーが催眠術にかからなかったことである。フロイトは、催眠術の代わりに、患者を仰向けで横になるように指示して集中させるという方法をとり、もし何も想起しない場合には、額に手を当てて「あなたには何か思いつくでしょう」と述べた(∗1)。

そうした方法の結果、彼女の子供たちの様子が想起され、子供たちを置き去りにして母親のもとへ帰りたいという考えと、子供たちの親として面倒を見なければならないという考え、両者の葛藤が生じたことが明らかになる。この情動の葛藤が、その時に作っていた焦げたケーキの匂いと結びついたのである。フロイトはさらなる追求を続けて、ルーシーの雇い主への恋心などを一つ一つ暴いてゆくことによって、焦げたケーキの匂いの症状は消失した。しかしながら、今度は葉巻の臭いがすると訴える彼女。葉巻の臭いについて探究してゆくと、家の食堂で雇い主が怒鳴るという場面、さらに数ヶ月前に雇い主が家庭教師に怒鳴るという場面、と時間軸を遡るように想起が行われ、最後に症状は改善された。根本的な外傷は、恋している雇い主が心の狭い人物だと知り、自分が愛されていないと知った体験だったのである。

(∗1) 前額法

前額法は、催眠術から自由連想法に向かうまでの過渡期にある方法である。具体的には、何も思いつかない患者の額に手を置いて、「あなたには何か思いつくでしょう」と述べる方法である。「私は自分が出発するときの前提を決めた。それは、患者たちは何らかの病院的意味をもっているもの全てについて知っており、その知るところを強いてでも報告させることが大切だという前提である

」(全2-p137)。患者の主体性に重きをおいたフロイトの英断であり、精神分析への一歩がみて取れる。

自我が相容れない表象を追いやること

重要なのはフロイトの分析である。この症例で明らかになったのは、ヒステリーが遺伝的なものに頼らずとも、なんらかの体験によって後天的に発症するということである。後天的なヒステリーは、「自我」と「自我に接近する表象」とが相容れない関係を持つ時、この関係に対応するために生じるものである。すなわち、興奮を身体的な神経支配に転換するという防衛規制が働くのであり、これにより相容れない「自我に接近する表象」を追い出すことに成功する。この症例においては、主観的な匂いの感覚に転換されている。ただし、追い出されたものは消失するのではなく、無意識に追いやられるだけであり、この孤立した表象へと遡ることによって治癒がもたらされる(∗1)。「本来的な外傷の瞬間とは、相容れない物が自我に迫り、自我がその相容れない表象を追放する決定を下す瞬間なのである

」(全2-p155)。

(∗1) 建てることの瞬間性、重層的な時間

「自我から分離された心的〔表象〕集合体が形成されるための核の中心点、あるいは結晶化の中心点が与られる。さらに経過が進むと、この自我から分離された心的〔表象〕集合体の周りに、反逆する表象を受け入れる条件を備えた事柄全てが集められる

」(全2-p155)。この考え方はまるで建築論をみているようである。橋を作ることで両岸が生まれるように、建築を建てることで周囲に場所が生じる。「建てること」と「住まうこと」が分離が、無意識の建築論を語る上で重要になりそうである。無意識の建築論は、基本的に故郷喪失を前提としている。決定の瞬間は一種の狂気であるように、建てる瞬間は一種の狂気なのだろう。気になるのは、無意識と建築どちらが先かである。何らかの建築物が無意識に建てられるのか、はたまた建築物が建てられることによって無意識が生じるのか。防衛とは前者を前提として、類催眠状態とは後者を前提とするのだろう。また別の機会に考えよう。

カタリーナの症例

簡単な病歴

カタリーナは、一八九三年に山頂でフロイトに声をかけた一八歳の娘である。息切れ、頭痛、不安発作と同時に、恐ろしい顔が見えるという症状を訴える彼女を、フロイトは対話で治療しようと試みる。話を進めると、症状が出たのは、叔父が従姉妹のフランツィスカに乗っかっているのを目撃したときからだと分かり、カタリーナが目撃したことを叔母に伝えたことによって、叔父と叔母は離婚したという事実が明らかになる。さらに遡ると、その二、三年前に、叔父がカタリーナ自身に性的に迫った事件が想起される。また別の出来事として、叔父が従姉従のフランツィスカの部屋に行こうとして疑問に思ったことも明らかになる。

叔父に迫られた事件と、叔父とフランツィスカの関係を示唆する事件群、二つの系列の記憶は、叔父と従姉妹の性交の目撃によって結びついて、その時から防衛が開始されて症状が生じた。「彼女が嫌悪感を覚えたのは、二人を見たことに対してではなくて、二人を見ることで彼女の中に呼び覚まされた想起に対してなのであった

」(全2-p166)。古い外傷の生理的な嫌悪が症状へと転換されたのである。また、浮かびあがる恐ろしい顔が、離婚をカタリーナのせいにして怒る叔父の顔だと判明する。フロイトはこう締める。「性的感覚が早期に傷つけられたこの娘が、私に語り尽くすことによって少しでも元気になってくれたのであればよいと願っている

」と(全2-p169)。

性に関する事柄の無知

この症例では、叔父とフランツィスカの性交を目撃した場面が、先行する外傷を想起する補助的瞬間であり、叔父がカタリーナに迫ったという場面が外傷的瞬間である。前者のものは補助的といえども、外傷としての性格も持ち合わせている。叔父がカタリーナに迫るという外傷的瞬間の場面は、自我の思考活動から離れたところに保存されているが、補助的瞬間の発生によって、追いやったはずの表象と自我が連想的に結ばれる。この症例の特徴は、自我が性に対して無知であったことに特徴がある。すなわち、叔父がカタリーナに迫った時には、カタリーナは性的な事柄の知識を知らなかったのであり、後になって知識が得られた時に作用しはじめる。この意味で、性的な外傷は典型的と考えられる。最後に一九二四年の補遺として、実は叔父ではなくて実の父親であったと明かされていることは見逃せない。

エリーザベト・フォン・

R

嬢の症例

簡単な病歴

一九八二年の秋にフロイトが診察をした若い婦人。両脚の痛みによる歩行困難の症状が出ている。フロイトは患者の心の深層を探ってゆく。エリーザベトは三人娘の末っ子であり父親を尊敬していた。ある時に慢性心臓病を持つ父親が肺水腫発作で倒れて、彼女は一年半ものあいだ看病にあたる。この看病の期間に彼女は右足に痛みを感じるがすぐに消滅した。父親が亡くなった後、病気の母親の具合も悪化して彼女は世話をする。そのうち、一番目の姉が結婚し、それについで二番目の姉も結婚する。

エリーザベトの痛みと歩行不全が突発したのは、避暑地に滞在している時である。さらに、二番目の姉が妊娠をきっかけに死亡した。ここまでが大まかな表層の流れである。ただ、これだけの語りでは歩行困難の症状は改善しない。フロイトが分析を続けるとある男性の影が浮かび上がった。パーティーの帰り、ある男性に優しくされて幸せな感情を抱いたが、自分の楽しみのために父親の看病を怠ってはいけないと、エリーザベトはその交際を断念していたのである。この葛藤こそが原因であると思われた。「この葛藤の結果として、性愛的な表象が抑圧によって連想から追い出され

」、防衛を目的とした転換が行われた(全2-p187)。

簡単な謎解き

しかし、これだけでは説明できないことが多々あり、第二期の治療へと移行する。右大腿部の症状は、父親の脚の包帯を交換する時に、父親の脚を載せていたことに由来することが明らかになる。また、父の看病にまつわる想い出を話す時は右脚に痛みが出て、姉の死や姉の結婚相手にまつわる想い出を話す時は左脚に痛みが出るという、単一症状性ともいえる発見がなされている(∗1)。さらに、避暑地における散歩が想起されたのだが、まだ曖昧であり、さらなる分析が求められた。

治療の第三期に入ると、避暑地における散歩において、二番目の姉の結婚相手である義兄に強く惹かれていたことが暴かれる。また、二番目の姉が死んだ時に「今、彼はまた自由になった。私は彼の奥さんになれる」と考えたことも明らかになった。彼女はこの不道徳な考えを抑えこんでいたのであり、その代わりに症状を形成したのである。「この娘は義兄に対して情愛に満ちた恋心を寄せていた。そして、それを自分の意識の中に受容することに、彼女の全道徳性が抗っていた

」(全2-p200)。溜まっている興奮を語り尽くすことによって、徐々に彼女は治癒に向かった。

(∗1) 単一症状性

父の看病にまつわる想い出を話す時は右脚に痛みが出て、姉の死や姉の結婚相手にまつわる想い出を話す時は左脚に痛みが出る。このことから分かるのは、症状の範囲が広がることである。「右大腿の元々の痛みの部位は父親の看病と関係しており、そこから始まって、新しい外傷の誘引により更に付け加わる形で痛みの範囲が広がっていた

」(全2-p191)。面白いのは、まるでラスベガスの都市開発に近いことである。ラスベガスは、シーゲルというマフィアによる「フラミンゴホテル」という構想からはじまり、その一つの建物の周りに範囲が広がっていったことで生まれた都市である。ラスベガスは、「転換」という防衛規制によって生まれた症状のようでさえある。症状は膨らむのである。後に考察する。

防衛と転換

自我は、ある表象を隔離することによって自身を防衛していることが明らかになり、また、外傷によって発生したはずの心的な痛みを、身体的な痛みへと転換することによって、耐えがたい心的状態を免れている。フロイトは転換の規制をより明らかにするべく務める。はじめに外傷的瞬間があって、相容れない表象を追いやることで転換が生じる。その後、外傷的瞬間に類似した体験があるたびに、はじめの外傷的瞬間が想起されて、追いやられた表象の集合体に興奮が与えられ、より新しい転換が求められる。だから、外傷は累積してゆくのであり、「想起された情動を元手としてヒステリー諸症状が形成されるというのは、決して突飛な主張ではなく、殆ど一つの公準なのである

」(全2-p223)と述べられる。

三、ブロイアーによる理論的考察

念頭に置きたいのは、ブロイアーとフロイトのヒステリーへの見解が異なることである。ブロイアーが類催眠状態という概念を軸にヒステリーを理論化している一方で、フロイトは防衛という概念を軸にヒステリーを理論化している。さて、第三章は六項に分割されているから、それに沿って読んでゆこう。

私の貢献は本質的に、ブロイアーの失われたように見えた関心を再び蘇らせ、発表を迫ったという点にある」と(全2-p250)。フロイトは、ブロイアーにこそ『ヒステリー研究』の起源を見ていた。

ヒステリーとは何か、異常な興奮について

第一項の主題は「すべてのヒステリー現象は観念因性か」である。メービウスの定義のように、あらゆるヒステリーが観念に起因して生じるわけではなく、多くのヒステリー現象が観念に起因するだけだという事実が確認され、どの症例にも神経系の異常な興奮が見られることが指摘される。この興奮性の心的源泉とはなにか、そしてこれらの心的メカニズムはなにかという問いが立てられる。第二項の主題は「脳内部の緊張性興奮」である。脳内部の伝道路が、電話線や電気的照明設備といった比喩で語られてゆく。脳内部の緊張性興奮が、電気エネルギーのようなものとして考えられ、その配分システムが検討される。増大した興奮が消費されないと不快感が発生し、「心情の動きの異常表現」が形成されてしまう。

ヒステリー性転換について

第三項の主題は「ヒステリー性転換」である。電気設備において緊張が高まると、決められた回路を通らずに短絡(ショート)する場合がある。増大した興奮が消費されない場合、抵抗が弱い箇所を破壊して流れこんでしまい、病的現象として現われるとヒステリーとなる。とりわけ、興奮が身体現象へと転換されて、回路の伝導性が完全なものになると、ヒステリー性転換は完全なものとなる。ブロイアーは、心的外傷のような強力な情動を備えた表象が、連想から除外される理由を「防衛」と「類催眠状態」に求めようとしている。類催眠状態こそがブロイアーの独自の視点である。

類催眠状態について

第四項のテーマは「類催眠状態」である。意志的な記憶喪失である防衛ではなく、類催眠状態もヒステリーの原因として大きな意味を占めるとブロイアーは考える。先述したが、フロイトは防衛を重視したのに対して、ブロイアーは類催眠状態を重視した。類催眠状態は記憶喪失を引き起こし、心の分裂を生じさせる。類催眠状態では覚醒時よりも様々な連想の結びつきが起こりやすく、さらにこの連想は覚醒時の記憶には上がってこない。ブロイアーの考える類催眠状態とは、覚醒状態と睡眠状態の間の状態だと考えられる。

「その人は二つの心的状態の代わりに、覚醒、睡眠、類催眠という三つの心的状態を持つようになる

」(全2-p278)。類催眠状態の例として、恋人のことを考えてうっとりしている時、誰かの看病において病人の呼吸に集中している時、何か考え事をして思い悩んでいる時、などが提示される。なるほど、恋人のことを考えてうっとりしている時には様々な連想や妄想が思い浮かぶが、しばらくするとそれらは忘れ去られてしまう。こうした類催眠状態から、無意識的な表象や心的活動に分裂が生じてくる。

無意識的で意識に参入できない諸表象―心の分裂

第五項のテーマは「無意識的で意識に参入できない表象」である。ブロイアーは意識的な表徴に対して、無意識的な表徴があると述べる。無意識的な表徴は一般に強度が増すと意識の中に入ってくるが、強度が増しても無意識に留まるような「意識に参入できない表徴」は病的である。こうした、意識的な活動と無意識的な活動の分裂は「心の分裂」と呼ばれる。ヒステリー症者は「心的活動のある部分が、覚醒している当人の自己意識による知覚を受け付けない

」のであり、心が分裂しているというわけだ(全2-p200)。また、心の分裂は二つの異質な表象系列がある状態が習慣化されたものだと考えられる。

生来の素因―ヒステリーの進行

第六項のテーマは「生来の素因」である。ヒステリーの素因が、なんらかの先天的な心的弱力などではなく、むしろ興奮の余剰、すなわち興奮量が多いことにあるとブロイアーは考える。また、思春期の成長期間において性的なものの興奮が上乗せされ、病的になる可能性もある。後半には「女性における重篤な神経症の大多数は、夫婦の床に由来する

」とまで述べているのは意外である(全2-p315)。とにもかくにも、ブロイアーは類催眠状態と心の分裂からヒステリーを語ろうとしたのであり、フロイトに多大な影響を与えたことは間違いない。最後に、とても美しい比喩があったので、メモをしてこの章を締めよう。

昔の迷信深い時代の素朴な観察者は、患者が悪霊に憑かれていると信じていたわけだが、切り離された心とはまさにその悪霊なのである。患者の覚醒した意識にとって馴染みのない霊がその人を支配しているとは正しい。ただ、その例は本当に全く馴染みのない霊ではなく、患者自身の精神の一部なのである。

ブロイアー『ヒステリー研究』

四、ヒステリーの精神療法のために

我々は政と密接に関わる観察記録を、公表から除かなければならなかった」ということが書かれている(全2-p4)。内容的にフロイトが書いたものだと推測されるが、フロイトが性に関心を持っていたことは明らかである。

ヒステリーと性の関係

この章はフロイトが執筆した箇所である。まず、ヒステリーとそれ以外の神経症の区別が問われる。フロイトは、あらゆる神経症をヒステリーと同じように扱い、その病因と心的メカニズムを探究することによって、ヒステリーと呼ばれる領域を確定するという手順をとる。フロイトの発見は、神経症の病因が性的要因に由来することであり、「様々な性的要因が、神経症的疾病の様々な病像をも作り出す

」と述べられる(全2-p326)。

その事実によって、神経衰弱、強迫神経症、不安神経症などの領域が確定されてゆくのだが、ヒステリーは性神経症と引き離すことができず、神経衰弱や不安神経症と混合して起きる場合が多いことが確認される。フロイトがこうした区分を考えているのは、カタルシス法はすべてのヒステリー症状を除去できるが、ヒステリー以外の症状(神経衰弱症や不安神経症など)には効果がないことを明示するためである。

カタルシス療法と抵抗

続いて、カタルシス療法の射程が検討される。カタルシス法が効果を示す条件や困難などが確認された後、技法の側面に焦点が当てられる。フロイトは、催眠にかからない患者が多くいることに気が付き、抵抗の力が働いていることを明らかにする。「病因となる諸表象が意識化されること(想起すること)に対して抵抗する心的力が患者のうちには存在する

」のであり、抵抗を克服することが分析家の仕事である(全2-p341)。抵抗の力は、相容れない表象に対する防衛のメカニズムによって生じるのであり、抵抗を放棄させるためには、催眠術を用いるのではなく、額に手を置いて「なにかが思い浮かびますよ」と繰り返す前額法を遂行するしかない。

ヒステリーは、相容れない表象に対する防衛という動機から、それらの表象を抑圧することによって発生するのであり、抑圧された表象はほとんど強度のない想起痕跡として残り、表象から分離した情動だけが身体の神経支配へと用いられる、という過程で起こる。防衛という心的規制によるヒステリーは「防衛ヒステリー」と名付けられ、「類催眠ヒステリー」と「鬱滞ヒステリー」とはさしあたり区別されるのだが、フロイトは、区別された二つのヒステリーも防衛の結果と推測し、防衛の概念をヒステリー全体に拡大できると考えている(∗1)。

(∗1) 類催眠ヒステリーと鬱滞ヒステリー

類催眠ヒステリーや鬱滞ヒステリーには抵抗がないという。なぜなら、類催眠状態ヒステリーは、表象が外部にとどまることによって生まれるからであり、表象を抑圧するエネルギーが必要ないゆえに抵抗もない。また、鬱滞ヒステリーは、外傷的な刺激への反応が起こっていないだけのヒステリーであるが、こちらも抵抗がないと考えられる。ただし、フロイトは、両者にも防衛という一次的な規制があると考えている。

ヒステリーの構造

ヒステリーの心的素材は「三層から成る多次元的な形成物

」だと述べられる(全2-p368)。時間軸に沿って線状に配列された第一の層、病因の核の周りに同心円を描くような第二の層、核に到達している論理の糸での結びつけられた、力動的でジグザグで重層的に規定されている第三の層。まるで数階建ての家のようである。精神療法において重要なことは、異物である核を摘出することではなく、「抵抗を溶解させ、これまで遮断されていた領域へと至る経路を通道させて、循環を可能にする

」ことだとフロイトは念を押している(全2-p370)。

何らかの改竄した解釈を患者に押し付けたところで解決にならないし、患者の想い出の再現や出来事の連関を歪めることすらできないという。その後、患者と医師の関係性についてが語られ、転移の可能性が検討されるのだが、この早い時期に転移が検討されていたのは驚きである。最後に、フロイトが患者に繰り返し聞かれる「一体どうやって私を助けてくださるおつもりなのですか?

」という質問への回答が書かれる。フロイトのスタンスが強く現われているので引用しておこう。

「確かに、あなたの苦しみを取り除くことに関しては、運命の方が私よりも容易くことを運ぶでしょう。それは疑いありません。しかし、あなたはヒステリーのせいで哀れな状態にありますが、それをありきたりの不幸にうまく変えられるなら多くのことが得られるのだと、あなたは確信するでしょう。そして、心の生活を回復されるならば、そのありきたりな不幸から、あなたはもっと上手に身を守れるようになるのです」。

フロイト『ヒステリー研究』

ヒステリー都市ラスベガスという症例分析

――本の感想と簡単なメモ書き欲望都市とはヒステリーである

ここからは簡単なメモ書きであるから、読み飛ばしてください。建築家であるわれわれは、常日頃からあらゆる事柄と建築学との接点を考えている。こんなことを考えてみよう。もし、精神科医がラスベガスを診断したならば、どのような診断を下すだろうかと。多分、ヒステリーと診断を下すだろう。現在、ラスベガスの都市論を執筆中なのだが、ここではヒステリーに絡めて記録してみたい。ただ、未完成かつ暫定的なメモに過ぎない。一九一九年、禁酒法が制定される。その結果、酒類の製造、販売、輸送、輸入、輸出、が禁止されて、酒を飲むという欲動は大きく断念されることになる。

禁酒法では、酒を飲む権利そのものが失われたのではなく、公の場で酒が飲めなくなったのである。そこで、二つの道が容易された。一つ目の道は、文芸批評家のヘンリー・メンケンが飲みきれないほどの酒を買い溜めたように、公の場に割り当てられていた対象リビードを、住まいのなかへと撤収することである。これは新しい文化を生み出す鍵となった。二つ目の道は、スピークイージーと呼ばれるもぐり酒場に対象リビードを割り当てることである。これは、法の逸脱であり、さぞかし楽しいものであったと推測される。そして、違法な酒に一枚噛んでお金儲けを行ない、莫大な資産を築きあげたのがマフィアであった。

一九三三年、禁酒法が廃止される。その結果、公の場で酒が飲めるようになったはよいが、人々は逸脱の快楽を忘れることができなかった。法を逸脱する快楽は豊潤なものであったから、人々はあの快楽を得るために彷徨うことになる。リビードは宙に浮いて、どこかに割り当てられるのを待っている。一方で、禁酒法で大金を稼いでいたマフィアは、新しいお金儲けの場所を考える必要が出てきて、西海岸のラスベガスに目を向ける。ラスベガスでは、一九三一年に賭博が合法化されていたからである。マフィアは、ラスベガスにシーゲルという男を派遣して、シーゲルは一九四六年に『フラミンゴ・ホテル』という華々しく豪華な一大リゾートを建設する。

当時のラスベガスは砂漠しかない白紙であったから、『フラミンゴ・ホテル』は砂漠に突如として出現した夢の建物であった。この建物こそ、ラスベガスというヒステリー症状の核である。禁酒法の廃止という一つの心的外傷は、潜伏期を経た後に症状として現われたのである。フロイトは、心的興奮を身体症状へと置き換えることを転換と呼んだが、同様の規制がラスベガスにも起きたと考えられる。禁酒法のスピークイージーでの心的興奮は、ラスベガスという都市へと転換されたのである。もし転換されなければ、不安、抑鬱、恐怖症、無意志症などが生じてしまうのだから。

フラミンゴホテルは一つの核に過ぎない。エリーザベト嬢の症例において、右大腿の痛みの部位が徐々に拡張してゆくように、フラミンゴホテルのまわりには建物が拡張してゆく。その結果、核が見えなくなるほどに拡大した、ヒステリー都市としての現在のラスベガスが誕生したのである。ラスベガスという都市、その建物の集合体の中にはあらゆる時代の痕跡が刻み込まれている。ジェイ・サルノの『シーザーズ・パレス』はローマの痕跡が刻まれ、カーク・カーコリアンの『インターナショナル・ホテル』にはモダニズムの痕跡が刻まれている。こうした考古学的分析が書かれる日のも遠くないだろう。簡単に書いたが、近いうちに清書して書きあげるので楽しみにしていてください。

(∗note) 都市と外傷

ラスベガスを追いかけたが、欲望が渦巻く都市にはなんらかの外傷があるに違いない。ラスベガス、コニーアイランド、ドバイ、渋谷、遊園地、ラブホ街、など。たとえば、渋谷には東京大空襲という外傷があるのだろう。

建築家と精神分析家

別の視点でもう一つメモ書きすると、建築家と精神分析家には類似点があるように思える。たとえば住宅を設計する時、依頼者の望みを聞いて幾つかの提案をするのだが、依頼者はその望みに固執していて、固執していることに気がついていない場合が多いからである。依頼者が望む「リビングを広くして欲しい」などの願望を考えると分かりやすい。不思議なことに、居心地の良い空間というよりも、リビングを広くすることに驚くほど固執するのであり、リビングが少しでも狭くなると憤慨するのである。

依頼者の望みは何か別のことを示唆しているように思えてならない。実際に広いリビングを望んでいることは稀であり、その背後には家族の関係性が隠されていることは間違いないだろう。フロイトと同じ道筋をたどるならば、依頼者の望む住宅には性的な要素が絡んでくることも多い。なるほど、「夫婦の寝室を別にして欲しい」とか「夫婦の寝室は必ず一緒にして欲しい」という要望に隠された意味があることを推測するのは容易である。さらに「オープンキッチンで家族を把握できるようにしたい」という要望にもなんらかの示唆があるのだろう。

流石に飛躍しすぎているかもしれない。しかしながら、「リビングを広くして欲しい」と依頼者が述べたからといって、ただリビングを広く設計するわけにはいかないのは確からしい。普通の設計者ならば、依頼者の要望を疑うなどあり得ないだろうが、本当の意味で依頼者の幸福を望むのならば、依頼者の望みが生まれるまでの心的規制を知ろうとするのは重要であり、その規制を知ったうえで、建築がどこまで関与できるのか、はたまた建築はどこまで関与するべきなのかという倫理的決定を行なうべきである。

「収納を増やして欲しい」という言葉は、物の溜めこみ癖のある奥様方が必ず述べる言葉であるが、本当の願望は言葉通りに収納を増やすことでは決してなく、別の要因がある場合が多い。不思議なことに、奥様方は収納を増やすことに異常なほど固執するのである、なにかに抵抗しているかのごとく。事の本質は、収納を増やすことではないと考えられる。何か別の空間を提案をすることによって、物の溜めこみ癖を直したり、はたまた直さなかったりすることも可能に違いない。

もちろん、依頼者をヒステリーとして扱いとして、建築家の解釈を押し付けるわけでは決してない。重要なのは、依頼者に対して建築に何が可能かを追求する試みだろう。その姿勢として、フロイトの言葉は参考になる。「治療上の使命は、患者をそういう気にさせる点にある

」(全2-p361)という箇所である。精神分析ができるのは、患者をその気にさせるだけであり、それ以上のものではないのである。建築もそうかもしれない。依頼者が、もっと現実に力強く立ち向かえるように、その気にさせる建築を設計すること。依頼者の生の喜びを後押しするような建築をつくること、これが答えであろう。

とにもかくにも、フロイトとブロイアーの『ヒステリー研究』は色褪せない名著であり、いまなお発見が多い。是非とも手にとっていただきたい一冊である。最後に、ブロイアーが空間と建築の比喩を使っている箇所があり、建築家として興味深かったのでメモして終わりたい。

我々が思考するときにはいつでも、それに随伴するものとして、あるいはそれを助けるものとして、空間的な諸表象が押し迫ってくるので、我々は空間的な隠喩を持って語るのである。われわれが、明晰な意識という領域の中にある諸表象について語るときや、明瞭な自己意識の中には決して入ってくることのない無意識的表象について語るときには、殆ど否応もなく、光の中に立っている木の幹と闇の中の根という像とか、建物とそのくらい地下室という像が生じてくる。

フロイト『ヒステリー研究』