日常生活の精神病理 ジークムント・フロイト 読書の記録

『日常生活の精神病理』は一九〇一年に刊行されたフロイトの著作である。岩波書店の『フロイト全集(7)』、人文書院の『フロイト著作集 第四巻』、岩波文庫の『日常生活の精神病理』などで読める。今回は、岩波文庫の『日常生活の精神病理』を読んでゆく。本書は二〇二二年に出版された最新のもので、文庫サイズで気軽に読めて有難い。訳者は高田珠樹、信頼できる翻訳で美文である。また、「内容の構成と事例一覧」という付録が所収されていて、改訂や増補がいつ追加されたのかひと目で分かる。是非とも手にとっていただきたい。ただし、フロイト全集の方が見返すときに確認しやすいことから、全集を手元に置きながら読んでゆきたい。この記録においては引用箇所は基本的に全集からとした。ここでは、本を読んだ内容と感想を記録してゆく。自分の言葉に直しながら、自分なりに改変して解釈していることも多いので、詳しく知りたい方は原文で読んでゆださい。

日常生活の精神病理日常の些細な事柄に顔を覗かせる無意識

『日常生活の精神病理』が出版されたのは一九〇一年である。著者はジークムント・フロイト。一九〇〇年頃に『夢解釈』を刊行した一年後の著作である。フロイトは一八九八年に「度忘れの心的規制について」という論文を発表し、名前が浮かばないという現象を分析していたのだが、この論文を修正したものが本書の第一章となっている。本書は、度忘れや言い間違いといった馴染みのある現象を蒐集したもので、その心的メカニズムに精緻な分析がなされてゆく。本書は、一九〇一年に刊行されたものの、その後も繰り返し手が加えられ、数多くの例が徐々に詰め込まれてゆき、ついには当初の三倍以上の分量となったという。ここではすべてを紹介する事はできないので、適当な見出しをつけながら、かいつまんで記録してゆこう。

度忘れ、その原因とメカニズム

固有名詞の度忘れ

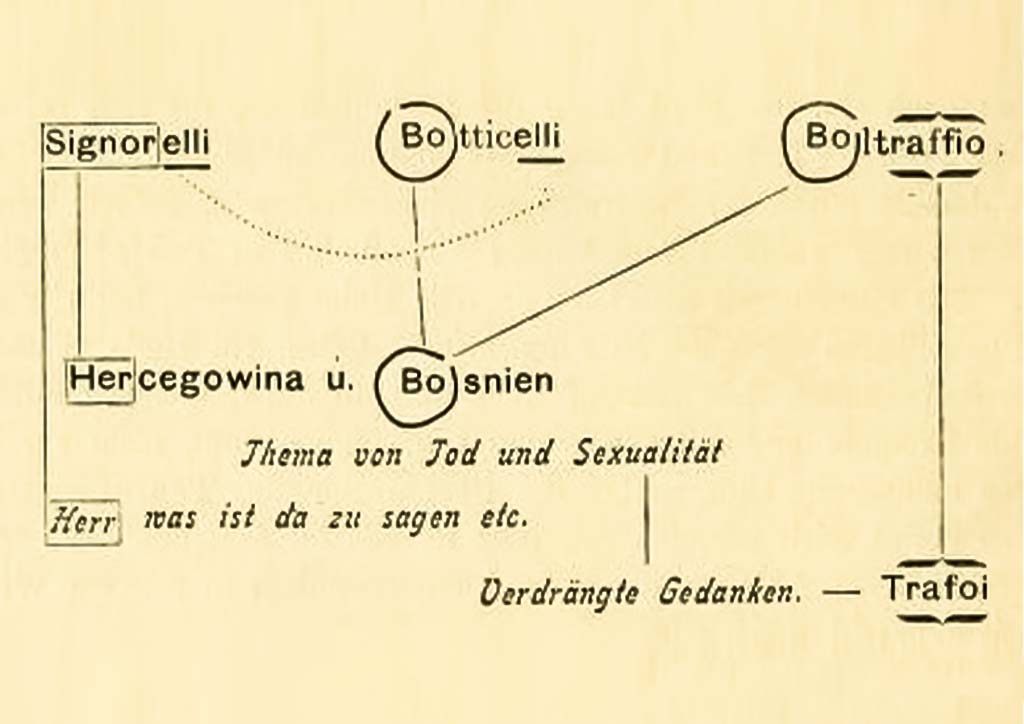

第一章の主題は固有名詞の度忘れであり、フロイト自身が体験した事例が分析される。オルヴィエトの大聖堂の「最後の審判」を描いた巨匠の名前が想い出せないフロイトは、その名前の代わりに「ボッティチェッリ」や「ボルトラッフィオ」という名前が頭に浮かんでくる。正解の人物名は「シニョレッリ」であるのだが、シニョレッリを想い出せない理由、そして代わりの名前の由来がどこにあるのかが分析され、抑圧したものが度忘れを引き起こしていることが明らかにされる。この場合、抑圧されていたのは、性や死という主題にまつわる事柄であり、このことから、「単純な固有名詞の度忘れ以外に、抑圧が動機となって引き起こされる度忘れもある」とフロイトは結論する(全7-p11)。

外国語の言葉の度忘れ

第二章の主題は外国語の言葉の度忘れである。あるユダヤ出身の青年が、ヴェルギリウスの詩句を引用しようとした時、含まれているはずの「aliquis(誰か)」という単語を忘れてしまったという例が分析される。この例では、引用しようとした詩句の中身に対して、青年が葛藤を感じたために、言葉の再生が妨害されたと分析される。詳細は省略するが、謎解きのようで興味深い。ちなみに、この青年はフロイト自身であるという説もある。フロイトの言語に対する関心は、一八九一年の『失語症の理解にむけて』からはじめられ、一九〇五の『機知─その無意識との関係』へと続いてゆく(∗1)。

(∗1) フロイトの外国語についての見解

フロイトは、一八九一年の『失語症の理解にむけて』において、外国語について検討している。もし新たな言語を学んだとすると、その新しい言語は、最初に習得された言語が保存されている言語中枢と同じ箇所に局在化される。すなわち、母国語と外国語は同じ場所に保存される。また、『ヒステリー研究』のアンナの症例において、アンナは母国語であるドイツ語を忘れて、英語やフランス語やイタリア語を話すという症状が出ていたが、「お話し療法」で語り尽くした途端にドイツ語が話せるようになった。フロイトが「外国語の言葉の度忘れ」という章題を付けたのにはこうした経緯から、外国語になんらかの意味を見出せると期待したからだろう。

名前と文言の度忘れ

第三章の主題は名前と文言の度忘れである。ある名前がどうしても浮かばなかったり、ある文言の一部分が剥がれ落ちるように忘却されるといった例が並べられる。フロイトは、想い出せない名前は、「私個人に深くに関わっていて私の中に時に耐えがたいまでの強い情動を喚起しうるような主題と何らかのかたちで関係している

」と分析して、これを個人コンプレクスに触れるという表現をしている(全7-p29)。分かりやすいのは、自分が惚れ込んでいる女性と友人が付き合い、自身の恋心が満たされなくなってから、その友人の名前が出てこなくなるという例である。この度忘れは、明らかに友人への嫉妬に由来するのだが、本人が気がつくことはない。このように、無意識のままに自己への関係付けが絶えず起きて、コンプレクスに触れる時に度忘れが起こる。

フロイトは結論をこうまとめる。「名前の度忘れ(より正確に言うなら、失念、一時的な度忘れ)の機制は、その名前とは直接に縁のない想念、しかもその時点では意識されずにいる想念の連なりのせいで、意図するその名前の再生が妨害されるという点にある

」と(全7-p51)。すなわち、名前の度忘れは、意識されないコンプレクスの妨害の帰結である。さて、印象に残ったのは、自分と同名の人の名前を忘れてしまう例と、集団的な度忘れの例である。前者の例は、自分と同じ名前の人への嫌悪感から名前を忘れてしまうのだが、ドッペルゲンガー対する恐怖に近いのだろう(∗1)。後者の集団的な度忘れの例は、大学の集まりでその場に居合わせた複数人が、ある小説の名前を知っているが想い出せないという出来事である。フロイトは、その小説の名前が性的な事柄を連想させるため、防衛として全員が度忘れしたと分析している。

(∗1) 自身と同名の人の名前を忘れること

フロイトは、一九一九年の『不気味なもの』において、ドッペルゲンガーについて考察している。ドッペルゲンガーのはじまりは、死の力を否定するために創作された複製であり、すなわち肉体の消滅への防衛としての複製品であり、死すらも受け入れないほどの一次的ナルシシズムの産物であった。しかしながら、一次的ナルシシズムが崩壊してからは、その表象だけが残存した結果、死の不気味な先触れという意味合いを帯びる。「それは、死後における生の継続を保証するものだったのに、死の不気味な先触れとなる

」(全17-p28)。同名の人への嫌悪感も、一次的ナルシシズムの崩壊の後に産まれるのかもしれない。

幼年期想起と遮蔽想起について

第四章の主題は幼年期想起と遮蔽想起である。詳しくは「遮蔽想起について」という論文を参考にされたいが、遮蔽想起とは、想起されるものが実際の内容そのものではなく、別の抑え込まれた内容との関係のなかで想起されることを示す言葉である。フロイトは、誤った想起を伴う固有名詞の度忘れと、遮蔽想起の形成が同じ性質を持つと考える。要するに、正しく再生されるべきものの代わりに、別のものが代替物として再生される。遮蔽想起を手がかりにすると、人生の初期の記憶を忘れてしまう幼児期健忘も解明される。想起される幼少期の想い出は、なんらかの改竄が行なわれているのである。一つだけ例を引用しておく。ここでフロイトが主張したいのは、単に言葉の音が類似しているだけで記憶が塗り替えられることが頻繁にあり、こうした機制が日常の様々な場所に潜んでいるということである。

女性との付き合いがひどく下手な、四十歳を超えたひとりの男性で、九人兄弟の長子である。弟妹のうち末の子が生まれたとき本人は十五歳だったが、自分は母の妊娠には一度として気づかなかったと頑なに言い張る。私が信じようとしなかったところ、彼は、一度、十一歳か十二歳の頃、母が鏡の前で急いでスカートの紐をほどくのを見たということを想い出した。そして、今度は、別に問われたわけではないのに、母は外から帰ってきて予期せぬ陣痛に襲われたのだと付け加えた。スカートの紐をほどく〔アウフビンデン〕というのは、しかし、分娩〔エントビンドゥンク〕に対する遮蔽想起である(全17-p62)。

フロイト『日常生活の精神病理』

言い間違い、読み違い、書き違い

言い間違いはなぜ起こるのか

フロイトは、一八九五年のメリンガーとマイヤーらの先行研究を批判的に検討しながら、膨大な数の言い間違いの事例を集めてくる。分かりやすいのは、議会の開会式において、「これから議会を閉会します」と議長が述べてしまう言い間違いであり、早々と議会を終わらせたいという議長の願望が透いて見える。フロイトは、「言い間違いを積極的に促す要因たる連想の止め処ない流れと、その消極的な要因である言い間違いを阻む注意力の弛緩

」の共同作業によよって言い間違いが発生すると考える(全7-p74)。

要するに、普段は注意力によって連想の流れは阻まれているのだが、注意力が緩んでしまう時、言い間違いの流れが活動しはじめる。ただし、それだけではなく、語りの意図の外側にある想念が言い間違いに影響を及ぼすことも明らかになる。『ONE PIECE』において、副署長であるハンニャバルが「ようこそ、我がインペルダウンへ」と述べる場面が分かりやすいが、署長になりたいという野望が先走った結果の言い間違いである。言い間違いには、意図の外側にある何らかの動機が介在している。

読み違い、書き違いはなぜ起こるのか

読み違いの場合も、言い間違いと同様である。読み手が期待しているものや、読み手の頭の中から離れないものを文章のなかに見出してしまったり、はたまた、気まずい報告や無理な要求への防衛から、文章が修正されて読まれる。書き違いの場合も、やはり「別の何か気を引く想念が外から来ることによって注意力が妨害を受ける

」のとフロイトは考察している(文庫-p233)。すなわち、単に注意力が減衰したから書き違いが生じるのではなく、外部の想念による妨害によって書き違いが生じるのである。ハーラン・エリスンの小説に『愛なんてセックスの書き間違い』というものがあるが、これほど真理をついた言葉はない。いずれにせよ、限りなく膨大な例が並べられて、読んでいるだけで楽しい。

印象や企図の度忘れ

フロイトは度忘れを二つのグループに分ける。一つは知っていることを忘却してしまう印象や知識の度忘れであり、もう一つは、やろうとしていたことを忘却してしまう企図の度忘れである。その両者において、「忘却は、不快という動機に根差すものである

」という結論がなされる(全7-p168)。

印象や知識の度忘れ

印象や知識の度忘れでは、不快な印象や想念を忘却しようとする傾向を誰もが持っていて、それを思い浮かべようとする時に抵抗が生じるという。たとえば、ある行事に参加するべく家を出る時にどうしても鍵が見当たらない場合、行事に対して不快な印象を持っていたことは明らかである。そして、その不快の理由は本人の意識にはのぼらない。同様に、物をどこかにうっかり置いてしまう場合、その置き忘れには無意識の意図が隠されている。また、間違ったことを想い出して信じてしまう想起錯覚という現象も語られる。たとえば、鍵をしまった場所を忘れて「抽斗に鍵をしまったはずだ」という誤った記憶が想起され、その記憶を信じて抽斗を延々と探し続けたりする。想起錯覚は、パラノイアの妄想形成と近いという指摘は興味深い。

企図の度忘れ

企図の度忘れの場合、やろうと思ってた事柄が忘却され、当人には意識されない動機が暴露される。日常生活のなかで当然に想定される身近なもので、恋愛と軍隊の事例を持ち出される。デートの約束を忘れた男は「もう私のことは愛していないのね」と考女から疑われ、上官のボタンを磨き忘れた部下は「細々とした規律はうんざりだと考えているだろう」と上司から疑われる。企図の度忘れとは、重要な事柄を否定している証拠であり、対抗の意志に起因するという。「ある種の強制に服しながら、私は、それに逆らうことを全く放棄したのではなく、度忘れによって抵抗の意思を表現しようとした

」のである(全7-p189)。また、たとえ直接的な事柄ではなくとも、対抗の意志が連想によって繋がる場合に、企図の度忘れが発生することがある。友人の誕生日を祝い忘れた人は、その理由を連想から分析してみると、思いもしない事実が浮かびあがるだろう。

取りそこない、症状行為と偶発行為

度忘れや言い間違い以外の、運動機能の失錯にも同様の分析が施される。運動機能の失錯は、「取りそこない」と「症状行為と偶発行為」という二つのグループに分類される。これらは、明確に区別できるものではない。

取りそこない

取りそこないとは、意図の逸脱であり、不器用を隠れ蓑として現われた想念である。たとえば、友人宅の呼び鈴を鳴らす代わりに自分の家の鍵を取り出してしまったり、物乞いに少量の銀貨を与えようとして金貨を与えてしまったりするもの。前者の例は、友人宅にくつろぎを感じている証拠であり、後者の例は、金貨を捧げることで災いを取り除こうとした結果である。また、花瓶を割ってしまったり、処方する薬を間違えたり、あらゆる取りそこないには何らかの意図がある。

興味深いのは、フロイトが自傷行為や自殺の分析をしていることで、一見すると偶発的に見える怪我にも無意識の意図が潜むとされる。たとえば、馬車から落ちて脚を怪我したり、石につまずいたり怪我をしたりするのは、自己懲罰の傾向を満たすためだという。なるほど、一見すると不慮の事故であっても、気づかぬうちに自分の望みを満たしているかもしれない。ところで、フロイトの原注に印象的な言葉があったので紹介したい。「戦場は、意識的にも自殺の意図があるのに、怖気づいてそれを踏み出せないでいる者にとって、望ましい状況である

」と(全7-p223)。なるほど、戦争に自ら参加する者は、自分のことを分析することから始めなくてはならない。

症状行為と偶発行為

取りそこないは、無意識的な意図が何らかの意図を妨害するものだが、偶発行為は、妨害される意図が存在せず、それ単体で現われるものである。これは、ある種の症状とも考えられるため、症状行為と呼ばれる場合もある。これらの特徴は、一目に付かない些細な行為であるということで、普段の生活の中で意図せずに現われる。たとえば、左手の薬指の爪をつい深く切りすぎてしまって、結婚指輪が嵌められなくなるのは分かりやすい。他にも、理由なく机のうえの紙を破ってしまったり、貧乏ゆすりをしてしまったり、ひとりでにメロディーを口ずさんでいたり、これらにも無意識の意向が潜んでいる。

記憶の勘違い

勘違いとは、勘違いの内容が違和感なく信じられているという点で誤った想起とは異なる。勘違いは客観的現実という特性があり、他者の想い出などによって否定されうるものである。分析によって明らかになったのは、「気づかぬままに生じる勘違いは、意図的な黙殺や抑圧に対する代替として生じていた

」ことである(全7-p270)。たとえば、チケットを二枚とったと勘違いしていて、本当は一枚しか取っていない場合、その人と行きたくないという意図が透いて見える。このように、勘違いには、正常な記憶を妨害する意図が見出せる。

勘違いして目的地が異なる電車に乗ってしまう経験は誰にでもあると思うが、電車の乗り間違いに気が付くのは至難の技であり、乗り間違いを意識させない巧妙な仕組みが機能しているしか考えられない。大抵の場合、どこかの駅で不意に気が付くのだが、その駅は、初恋の人との想い出の場所や、日頃から訪れたいと思っていた場所である。フロイトは「人間の中にある、真実を通すべきだとの圧迫は、通常、考えているよりもはるかに強い

」と粋な表現をしている(全7-p271)。なるほど、無意識で考えている真実を歪曲して欺こうとしても、必ずどこかで露呈してしまう。

複合的な失錯行為

度忘れや症状行為などの、異なる種類の失錯行為が何度も反復される例が並べられ、無意識のうちに企図を妨害的に意図があることが鮮明に浮かびあがる。たとえば、どうしても手紙が出せない男の例は傑作である。「あるとき、彼は、自分でもわからない動機から、一通の手紙を何日も机の上に置いたまま投函しないでいた。ようやく意を決して投函したが、間もなく手紙が『配達不能郵便課』から返送されてきた。宛名を書くのを忘れたのである。宛名を書いてまた出したが、今度は、切手を貼るのを忘れていた

」と(全7-p282)。なるほど、ここまで繰り返されると、手紙を出すのを阻む未知なる意図を想定せざるを得ない。フロイトは、未知なる意図を克服しようとしても無駄であり、未知なるものを明らかにして意識に教えてやるしかないという。要するに、男が手紙を出すためには、手紙が出せない理由を分析するしかない。

(∗1) 失策行為とは

失策行為とは、度忘れ、勘違い、言い間違い、読み違い、書き違い、取り損ない、偶発行為などの総称である。ドイツ語では、これらの言葉には〔ver-〕という前綴が付けられる。英語でいう〔mis-〕に近いものである。失策行為の元々のドイツ語は〔Fehlleistung〕であり、意識的には失敗であるが、無意識的には成功している、といった意味合いがある。

決定論、偶然を信じること、パラノイアや迷信

ようやくフロイトは理論をまとめてゆくのだが、端的な結論はこうである。「私たちの心的な働きのある種の不備と、なんの意図もないかに見える所作とは、それらに精神分析的な検討を加えてみると確かな動機を備えており、しかも、意識にとって未知の決定要因を動機としている

」というもの(全7-p292)。そうした失策行為は、ある程度は正常の範囲内の行為で、指摘されれば誤りだと認識できるような、偶然と片付けたくなるような些細なものである。フロイトは、議論の射程を広げるために、数字や名前について、心的決定論と自由意志について、パラノイアについて、迷信について、既視感について、など様々な観点から考察をしてゆく。

恣意的な数字や名前ついて

数字や名前を無作為に思い浮かべることなどできず、一見すると思うがままに想起された数字や名前にも必ず動機があり、分析をすると隠された意味が明らかになるという。フロイト理論を実践するべく数字を想い浮かべてみると、私の場合、「483」という数字が浮かんで頭から離れなくなった。もっと色んな数字が浮かぶものだと思っていたから不思議であり、あらゆる数字が「483」というひとつの数字の中に吸い込まれたような感覚を持った。連想を進めると「48人」という教室のイメージが湧いてきて、続いて「3人」の女性関係が浮かび上がった。さらに分析すると、納得できる解釈が明らかになった。数字に意味があるのかは不明だが、連想に大きな効果があることを実感した。

心的決定論と自由意志について

フロイトは、一見すると恣意的に選択された名前や数字が、なんらかの要因によって厳密に決定されているという「心的決定論」の立場をとる。そして、心的決定論への批判として多くの人が持ち出す「自由意志」を検討してゆく。自分の行動が自由な意思によるものだという確信は、ある意味で正しいのだが、意識的なものから来る動機が全ての事柄に影響を及ぼすわけではなく、無意識的なものから来る動機の作用も考慮に入れなくてはならないと主張される。たとえ意識的な動機がなくても、無意識的な動機の影響を受けているのだから、「心的なものはやはり一分の隙もなく動機によって決定されている

」(全7-p311)。

パラノイアと迷信

通常なら見過ごされるような他人の振る舞いの細部に、なんらかの格別な意味があると確信して、一つの解釈を導き出そうとするパラノイアの性格は、他人の振る舞いに偶然を認めないという点で、「自分自身の中に無意識に潜んでいるものを他人の心の生活の中に投射

」していると考えられる(全7-p312)。それゆえ、他人の些細な機微から得られた解釈に強い確信を持つのである。また、パラノイア患者の場合、健常者ならば意識にのぼらないはずの無意識が、意識へと押し寄せることも確認されるというから興味深い。パラノイア患者の解釈への確信感、「そこにはまさになんらかの真実が含まれている

」(全7-p312)。フロイトは、無意識には動機があるという結論をパラノイアにあてはめることで、パラノイアを議論の土俵にあげようとしている。補足すると、この原理を芸術に応用したのがサルバドール・ダリである(∗1)。

パラノイア患者に類似するものとして迷信も検討される。迷信とは、些細な出来事に関して重大な意味を確信するものだが、その意味を自分の心の中には求めず、外的な理由に求めようとする特徴がある。陶器が割れると縁起が悪いという迷信を信じる時、割れる理由は無意識の想念であるにも拘わらず、迷信深い人は無意識の動機を外界へ投射して、家族に悪いことが起こる予兆だと確信する。「心的な偶然の裏にある動機について意識の上では知らないが無意識的には知っているということが、迷信の心的な根幹の一つ

」なのである。(全7-p314)。迷信だけではなく、宗教の神話も同じ原理であるとフロイトは考える。なるほど、身のまわりに起きる不可解な出来事を幽霊の仕業にするのも同様、幽霊がいるという確信感が異常に強いことは分析すべきである。

(∗1) ダリの「パラノイア的=批判的」解釈

サルバドール・ダリは、一九三三年頃に『「パラノイア的=批判的」解釈』という方法論を発表する。これはパラノイアの解釈には何らかの意味が含まれていると考えて、それを批判的に分析してゆくものである。ダリの方法論で考察されるのは、ジャン=フランソワ・ミレーの『晩鐘』をめぐる一連の現象である。ちなみに、これを建築や都市の分析に応用したのが、レム・コールハースの『錯乱のニューヨーク』という著作である。

既視感(デジャ・ヴュ)について

既視感とは、本来は一度も見たことがないはずなのに、どこかで見たことがあるように感じられる現象である。フロイトは、既視感を「無意識な空想の想起」によるものだと指摘する。すなわち、無意識で空想されてはいたものの、抑圧によって意識にのぼらなかったものを、現実の場面へと転移させることで、「どこかで一度、この場面を見たことがある」と誤った再認が引き起こされる(∗1)。私も既視感を感じたことがあるが、よくよく考えてみると「この場面をすでに見たことがある」という確信感だけが異常に強かった記憶がある。この強迫性そのものが普段では起こり得ないことなのだが、当時はその強迫性が異常だと気がつかなかった。異常に強い確信は信頼できないことを心に留めておきたい。

(∗1) フロイトの正夢の分析

フロイトは既視感(デジャ・ヴュ)と同様に正夢の分析も行っている。詳しくは一八九九年の「ある正夢」を参考にされたいが、正夢というのは、実際に正夢が実現した時に形成されたものであり、本来の夢を歪曲したものであるとされる。

大まかな結論

最後に、失錯行為や偶発行為の規制と夢形成の規制の類似が語られ、さらには神経症の症状の関連が記される。失錯行為や偶発行為や夢は、どれも一見すると異様であるが、「正常な機能が二つないしそれ以上あって、それらが互いに独特の仕方で干渉しあっていると考えれば特に異常でもない

」のである(全7-p338)。また、失錯行為や偶発行為は、「心的な素材が完全には抑え込まれなかったこと、つまりその素材が意識によって追い払われながら、表に出てくる能力をすべて奪い去られたわけではないことに起因する

」という(全7-p339)。要するに、抑圧しようとする力と抑圧されたものが表出しようとする力の葛藤によって、様々な現象は説明可能なのである。

さて、一通り読み終えてなかなか楽しい読書であった。フロイトは、誰しもが日常に体験する言い間違いや度忘れなどの、一見すると奇妙だが馴染み深い現象を鮮やかに説明した。こうした些細な事柄を研究対象に据えて、科学的に分析を試みる姿勢には勇気をもらえる。ぜひ、一読されたい一冊である。印象に残った言葉を引用して、この記事を終わらせよう。

平凡な生活経験の結果として得られた叡智を科学の成果の中に取り込むことがどうして許されないのか、私には納得がいかない。科学的な作業の本質は、扱う対象が普通とは違うなどという点にあるのではなく、それらをできるかぎり厳密に確定し、広く大きな連関の中に組み込んでいこうと務める点にある(文庫-p271)。

フロイト『日常生活の精神病理学』

運動像の建築論居心地のよさと鍵を開け閉めする体験

――本の感想と簡単なメモ書き家の居心地と鍵の取りそこない

ここからは簡単なメモ書きであるから、読み飛ばしてください。さて、建築家であるわれわれは、常日頃からあらゆる事柄と建築学との接点を考えている。『日常生活の精神病理』では、日常の些細な失策行為の中に、企図を妨害しようとする意図が潜んでいることが明らかとなった。膨大に蒐集された例のなかで、とりわけ興味深く思われるのは「鍵の取りそこない」の例である。少し長いが引用しよう。

以前、もっと若かった頃、私は現在よりも頻繁に往診をしていたが、その当時、ノックをするか呼び鈴を鳴らすかするはずのドアの前で、自分の住まいの鍵をポケットから取り出し、そのあと、ほとんど恥ずかしいと感じながら鍵をまたポケット戻すということがよくあった。どのような患者の場合にそれが起こるかを調べて表にしてみると、呼び鈴を鳴らすかわりに鍵を取り出すというこの失策行為は、私がこの粗相をしでかした家に抱く敬愛の念を意味すると考えざるをえない。それは「ここだと私はまるで自分の家にいるみたいだ」という想念に相当するのである。というのは、それが起こるのは、私がその患者に好感を抱いている場合に限られていたからである(全-p200)。

フロイト『日常生活の精神病理学にむけて』

鍵を取りそこないは日常生活のなかで頻繁に観察され、フロイトは同じような例を幾つも報告しているのだが、取りそこなう鍵の形状が類似しているのかは無関係である。重要なことは、誤って取りだされる鍵が「家の鍵」であるということで、家の鍵を開け閉めするという体験が、居心地のよい場所の象徴になっていることが明らかになる。言語を獲得する過程において、発話という運動像が重要であるように、家に自分ごととして住まう過程において、鍵を開けるという運動像が重要な役割を担っている。

鍵の取りそこないが明らかにしたことは、自分の居心地のよい場所というのが、様々な運動像を駆使して形成されることである。この発見を設計に応用するならば、居心地のよい場所を設計する方法として、物理的な居心地のよさを設計するだけではなく、鍵を開け閉めするなどの運動像の設計も視野に入れなければならないことが分かる。分かりやすく言うならば、オートロックの家では居心地のよい場所は形成しづらく、鍵を開け閉めする体験、はたまたそれに代わる生きられた体験を設計することで、より居心地のよい場所をつくることが可能になるのである。こうした動的な運動像はあまりに無視され過ぎている。

鍵を開け閉めする運動像は親密な場所を形成する

ところで、鍵というのは建築において重要な役割を担っている。ボルノウは『人間と空間』という著作において、鍵は敵意を持つ訪問者を遠ざけると同時に、親密な者を領域内に導き入れる役割を持ち、さらに人間が一人きりになりたいという欲求を満たしていると指摘した(p149)。なるほど、鍵を開け閉めする体験は、内部と外部の境界に挟み込まれる運動像なのであり、親密な場所を形成するための重要な意思表示だと考えられる。鍵というのは、場所を形成するうえで大きな役割を持つが、その役割は過小評価され過ぎてはいないだろうか。鍵は扉が付けられた後に付加される、事後的かつ付随的な要素に見られがちであるが、われわれはこう考えるべきかもしれない。内部と外部の境界に鍵があるのではなく、鍵という要素が付加されることによって、内部と外部の境界が事後的に策定される、と。すなわち、現象学的な内部と外部は、鍵によって、はたまた鍵を開け閉めする体験によって、はじめて立ち現われるものである。

日本と西洋の戸締りの差異

こうした空間的考察に敏感に反応したのは和辻哲郎である。和辻は『風土』において、家の鍵の位置について詳細に分析している。簡単に紹介しよう。日本の家において、家の内部の個々の部屋に鍵を付けることは稀であり、その代わりに、家の外部を塀などで取り囲んで玄関で戸締りを行なう。要するに、戸締りされた玄関の「あちら側」は外部であり、玄関より「こちら側」が内部として理解される。それゆえ、日本において、家の内部を寝巻きでうろうろすることに抵抗はないのである。一方で西洋の家においては、家の内部の個々の部屋の扉にまで頑丈な鍵を付けることが多く、各個人の部屋のドアが内部と外部を断絶する境界となっている。だから、西洋において「部屋の戸口から出ることはちょうど日本において玄関から出ることと同様な意味を持つ

」(p175)。

こうした鍵の位置の比較によって、すなわち鍵を開け閉めするという運動像が発生する位置によって、国民の特有な性格が形成されてゆくと考えるのは妥当だろう。然るに、鍵を開け閉めするという運動像を日常の中で反復することで、連合が強化されて、ここは自分の場所であるという占有感が強まってゆき、場所の親密性が徐々に形成されてゆくのだろう。日本人の場合、戸締りは個室という個人単位ではなく、玄関という家族単位で行われるのであり、これが日本特有の「甘えの構造」に寄与している。思春期の子供の部屋に鍵がなく、母親が無神経に部屋に入り込めることは、母と子供の癒着を表現しているのである。その倫理的な是非は棚に上げるとして、エディプスコンプレクスを崩壊させるには、個室に鍵を付けることから始めるのが効果的だろう。

鍵を開ける以外の重要な運動像

鍵を開け閉めするという体験以外にも、場所を親密化するために重要な運動像がいくつかある。たとえば、靴を脱ぐことである。日本の場合、鍵によって内部空間を形成するだけではなく、靴を脱ぐという運動像によって内部と外部の境界を策定する文化がある。芦原義信は『街並みの美学』においてこう指摘する。「われわれ日本人の『うち』は家であり、家の外の世間は『そと』であるということを空間領域的に見直すと、靴をぬいでくつろいでいる空間は『うち』であり、靴をはいている空間は『そと』である

」と(岩波-p8)。

お花見を考えると分かりやすいが、一枚のシートを敷いて靴をぬいで上がりこむだけで、内部と外部の境界が策定され、シートが家のような居心地のよさを帯びる。運動像が場所を形成するのである。日本の場合、西洋的な強い境界を持つ壁構造とは異なり、屏風や襖という脆弱な境界で仕切る柱梁構造が基本であるため、運動像によよって内部空間を強化する必要があったのだろう。その他にも、敷居を踏まないようにすること、畳の縁を踏まないようにすること、神社の鳥居で一例をすること、座布団を裏返すこと、などその都度に場所を形成するための運動像はいくらでも見出せる。

運動像を見出すこと

さて、フロイトを補助線にここまで辿ってきたが、場所の居心地のよさの形成するうえで、様々な運動像が大きな役割を担っていることが明らかになった。われわれが考えるべきは、こうした運動像をできるだけ膨大に並べて、その種類や特徴を明らかにすることである。しかしながら、こうした運動像は日常に深く埋もれているために、どれが質的に価値があるのかを見出すのは困難である。そこで、フロイトの失策行為の分析のように、家とは異なる場所で家のように振る舞ってしまう、という失策行為的な事例を集めることに可能性がある。噛み砕いて述べるならば、家以外で居心地のよい場所を作ろうとする工夫を蒐集して、そこに潜む運動像を引きずり出すのである。

たとえば、花見であれば「靴を脱ぐ」という運動像が見出せるし、空いている電車で「隅に座る」という運動像が見出せる。また、人間関係においても、会釈という運動像によって自分の場所を確保していることなども挙げあれる。そうして見出された運動像は、家の居心地のよさを形成するために必要とされた運動像なのだろう。もし運動像が見出されたならば、今度は建築設計に取り入れる必要がある。ただし、見出された運動像を単に設計するだけでは意味がない。その運動像を大きく膨らまして設計に取り入れることが重要である。われわれが主張してきた、生きられた体験を膨らます設計手法、すなわち生きられた体験のオーバードライブという設計手法の根拠はここにある。