失語症の解釈について ジークムント・フロイト 読書の記録

『失語症の解釈について(失語症の理解にむけて)』はジークムント・フロイトによって一八九一年に発表された著作である。岩波書店の『フロイト全集(1)』、平凡社の『失語論―批判的研究』、青土社の『フロイトの失語症論』などで読める。今回は、青土社の『フロイトの失語症論』を読んでゆく。この本はヴァレリー・D・グリーンバーグのフロイトの失語症論研究であり、フロイトの『失語症の解釈について』が付録として所収されている。グリーンバーグの研究も精密であり、興味深く読むことができる。翻訳は安田一郎で文章に挟まれた訳注には誠実さが感じられる。ただし、フロイト全集の方が訳語が統一されていて読みやすいので、全集を手元に置きながら読んでゆきたい。この記録においては引用箇所はすべて全集からとした。ここでは、本を読んだ内容と感想を記録してゆく。自分の言葉に直しながら、自分なりに改変して解釈していることも多いので、詳しく知りたい方は原著で読んでください。

失語症の解釈について(失語症の理解にむけて)フロイト思想の原点

『失語症の解釈について』は一八九一年に発表された。そもそもフロイトは優れた脳解剖学者かつ神経学者であり、その成果や道筋は、一八九一年の『失語症の解釈について』と一八九五年の『心理学草案』から紐解かれる。『失語症の解釈について』が書かれた当時、大脳をめぐって局在論と全体論という二つの流れが対峙していた。局在論とは、十九世期初等にガルの骨相学をはしりとして論じられたもので、脳の個々の部分にそれぞれの機能を割りあてるというものであり、全体論とは、脳の全体が一つとなって機能を担うというものである。一九世紀の後半、ブローカが失語症と脳損傷の関係を明らかすることによって、局在論が大きく論じられるようになる。その後、局在論と全体論の戦いは失語症という舞台の上で繰り広げられてゆく。

フロイトは、失語症をめぐる言説を丁寧に整理したうえで、ヒューリングス・ジャクソンらを紹介しながら局在論を批判して、全体論を支持した独自の考えを展開する。重要なことは、失語症におけるウェルニッケの批判だけではなく、ウェルニッケの師匠であるマイネルトの学説まで遡って批判がなされることである。フロイトはマイネルトに師事したことがあるため、恩師を批判して自分の立場を表明したという点で意義深い。フロイトは自らの研究成果に相当満足していたという。細やかな経緯はこのくらいにして、適当に見出しをつけながら『失語症の解釈について』を記録してゆきたい。

一つだけ注意されたいが、この記事を書いているのは脳科学者や神経学者ではないため、記事内容の細かい部分に責任を持てないし、誤りがある可能性も少なくない。ただ、フロイトの文章に関しては丁寧に読んだことは確かであり、また不足している知識も人並みには調べて書くように心がけている。この記録を読む際には、その辺りの不確実さを念頭に置きながら、知識をそのまま鵜呑みにしないようにお願いいたします。

一、失語症理論の既往研究

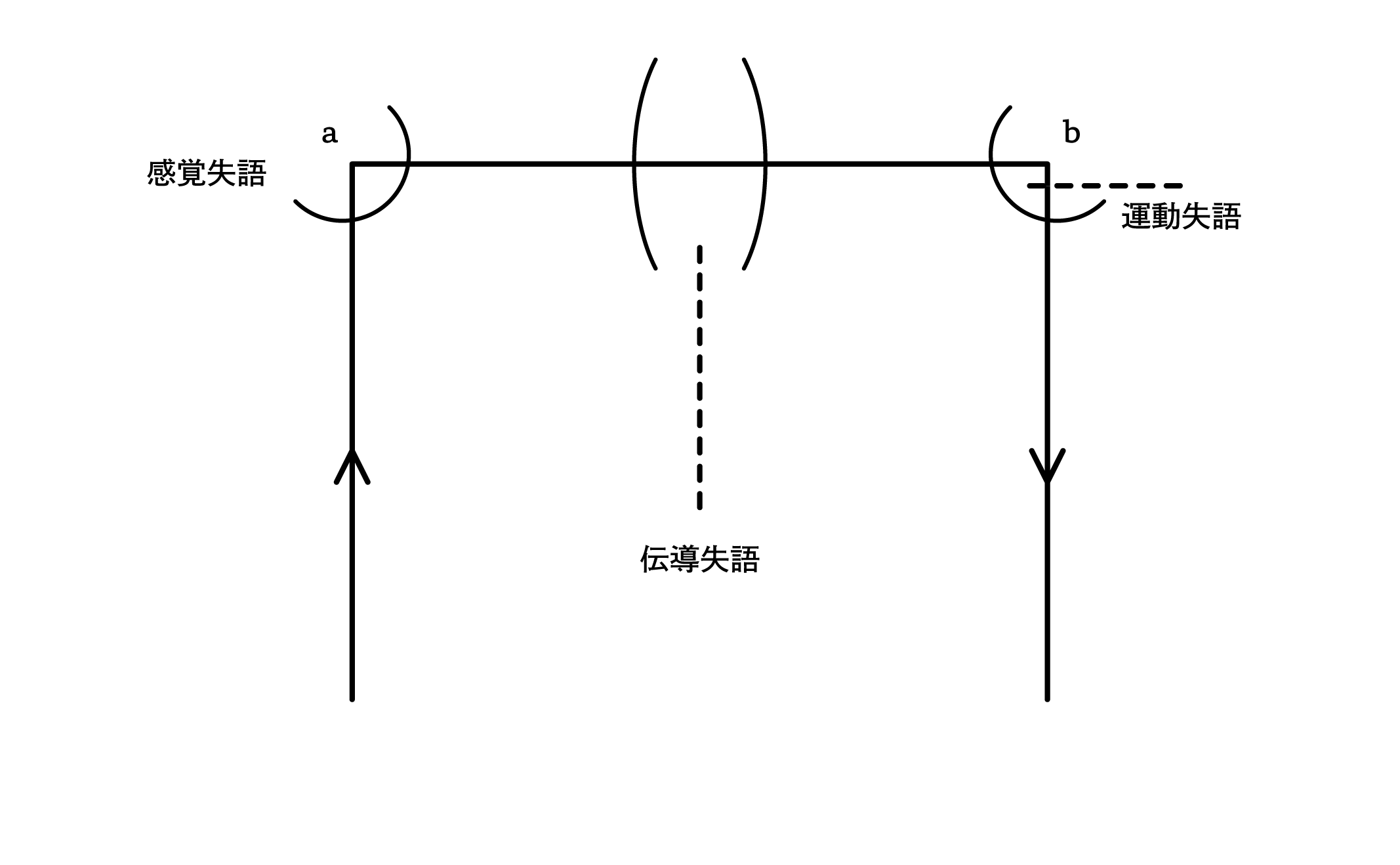

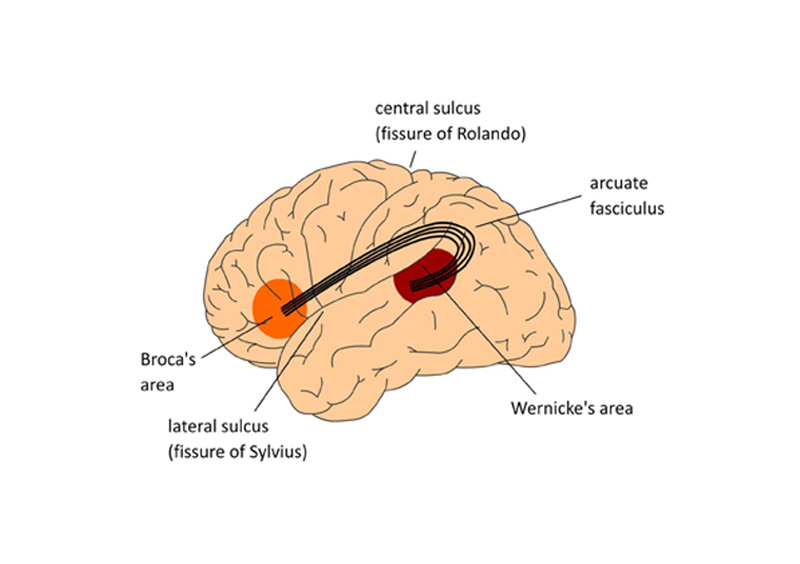

フロイトは失語症の既往研究を整理してゆく。一八六一年、ポール・ブローカは下前頭回の損傷によって文節言語に問題が起きることを明らかにして、その後の一八七四年、カール・ウェルニッケは『失語症候群』という論文において、上側頭回の損傷によって言語理解力に問題が起きることを明らかにした(∗1,2)。そこで、文節言語を話すという行為が、言語音が聴神経を通って言語のウェルニッケ野である感覚中枢へと到達して、その興奮がブローカ野である運動中枢に伝わるという流れで成立すると考えられた。要するに、感覚中枢と運動中枢が切り分けられ、感覚中枢が破壊されると言語理解に問題が起きる感覚失語が、運動中枢が破壊されると言語発話に問題が起きる運動失語が生じると考えられた(∗3)。また、感覚中枢と運動中枢の間には連合路があり、これが破壊されると伝導失語が発生すると考えられた。左記の図式が分かりやすい。

ウェルニッケの図式はいわば脳に書き込まれうるものであって、その中にある中枢や経路の位置は、解剖学的に立証されている」(全1-p11)。この図は『夢解釈』の心的装置の図に応用される。

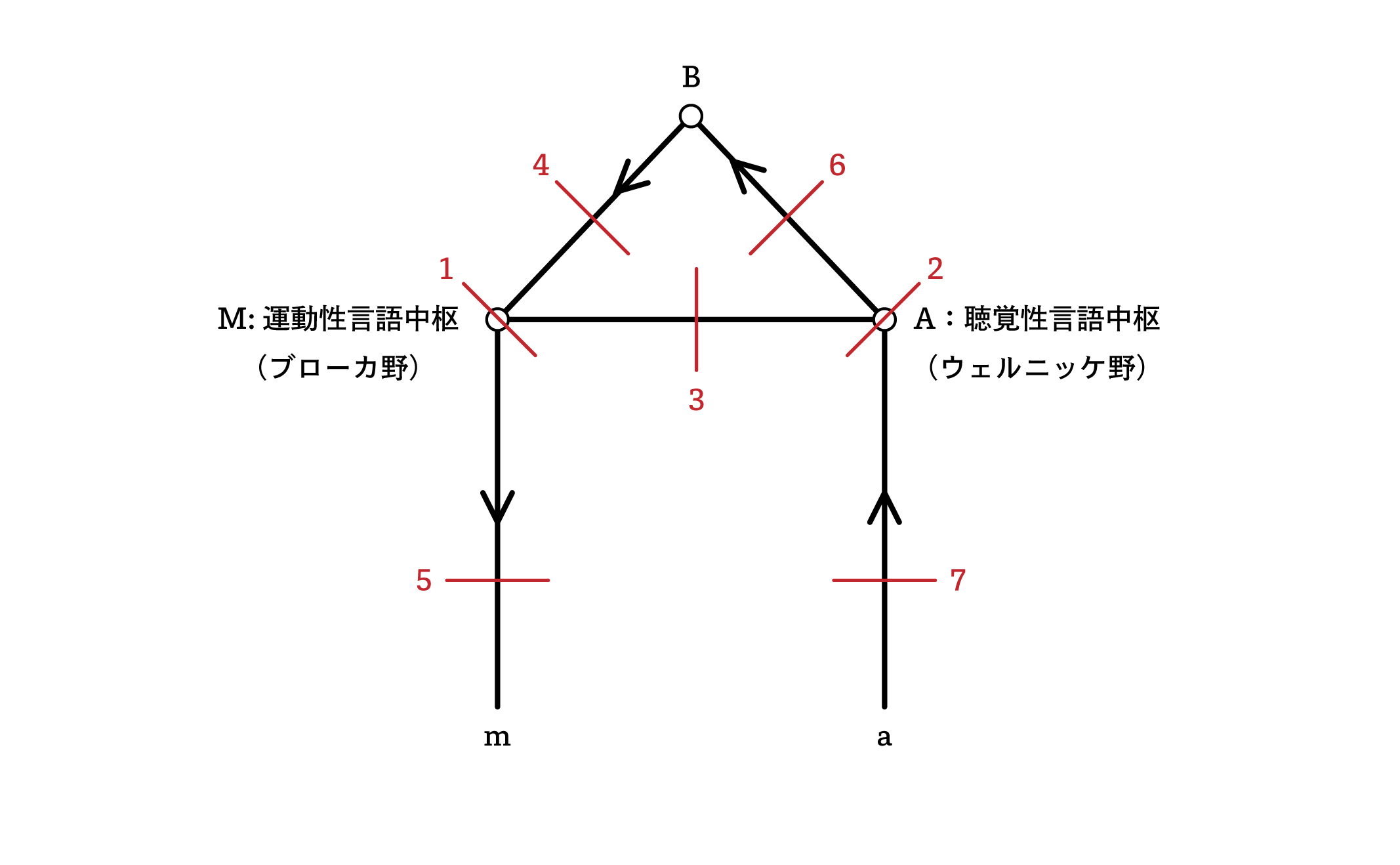

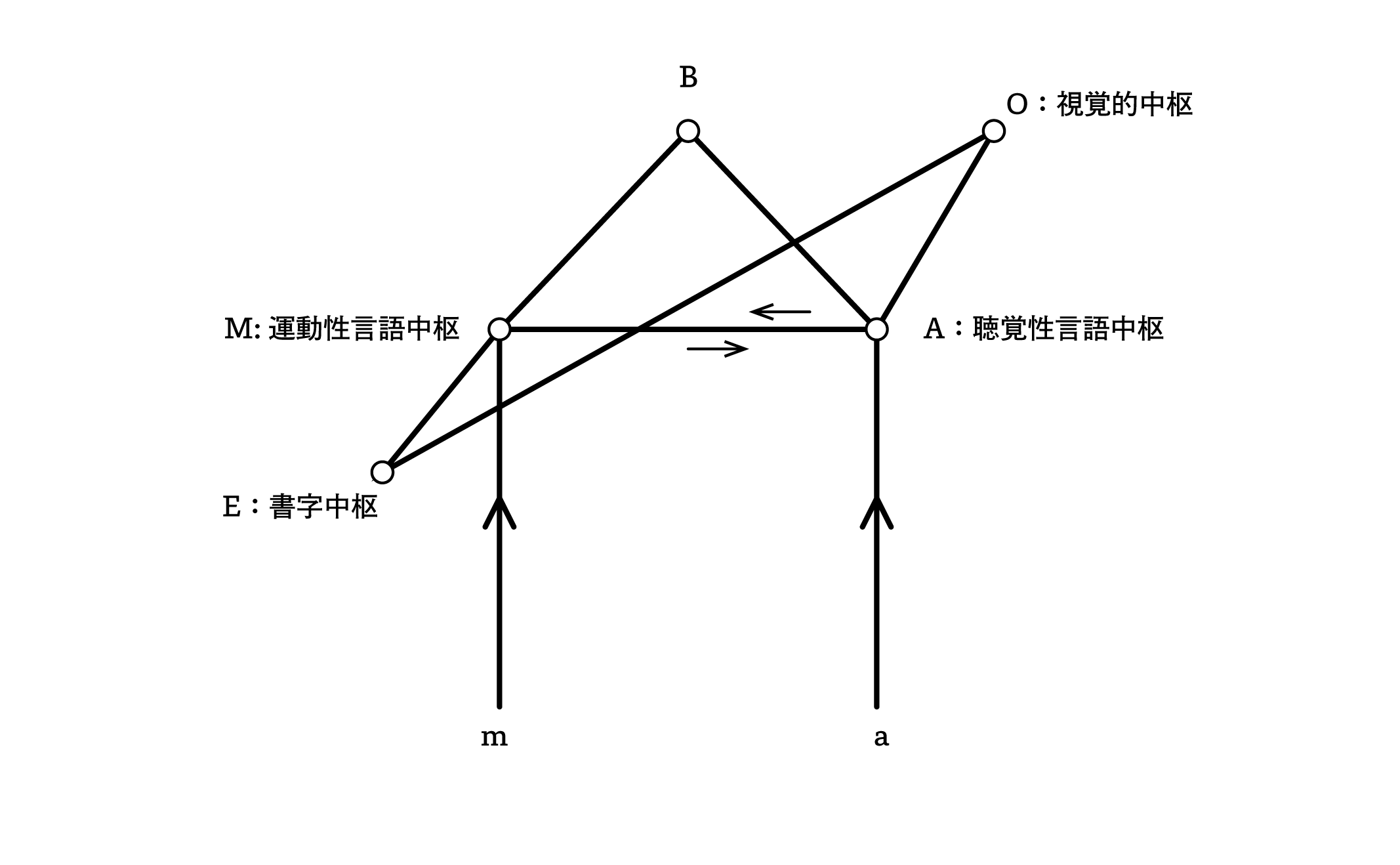

こうしたウェルニッケの図式を推し進めたのが、ルードヴィヒ・リヒトハイムである。リヒトハイムは一八八四年に言語装置の図式を提案し、装置の破壊箇所によって失語症を七つの型に分類した(fig.01)。さらに、視覚中枢と書字中枢などを図示した新しい図式も提案された(fig.02)。しかしながら、ウェルニッケの図式が脳の解剖学的位置を正しく記述しているのに対して、リヒトハイムの図式は解剖学に依拠していないうえ、実際の臨床において説明不可能な事柄が多いとフロイトは指摘する。また、ウェルニッケの図式においても、連合路は理解と発話を結びつけるのだから、連合路の遮断によって復唱が不可能となるはずだが、そのような観察成果はないために理論に矛盾している。このような経緯でウェルニッケとリヒトハイムが批判されるのである。

この図式の中では、視覚的中枢と書字中枢、並びに両者のそれらの連絡が想定されている。このように想定することによって、図式の考案者は、失語の一種である書字言語に生じる障害にも適応できる図式を作成しようとしたのである」(全1-p10)。言語は発話だけではなく、書くことや読むこととも結びついているから興味深い。書くこととは一つの運動でもある。

ないね、ないね、ことばがないね。ごそっとないね。ずっとないね。あっあー、あっあー、あっあー、あっあー、あっそうだ!……けどおしまい」(齋藤里恵『出ない』)

(∗1) ポール・ブローカとブローカ失語

一九六一年にブローカは世界で最初の失語症を報告した。ルボルニュという名前の患者であり、人が言うことはある程度わかるが、どのような質問にも身振りを添えて「タンタン」と応えた。身振りはとても豊かであり、大体の内容を表現することができるのだが、話し相手が彼の身振りを理解できないと、「サクレノムドュ(コンチクショウ)」と言葉を発した。要するに、患者は「タンタン」と「サクレノムドュ」以外は発話できなかったのである。死後の解剖の結果、下前頭回の損傷が見られることを発見された。

その後、ブローカは同様の症例を幾つか見つけ、左下前頭回という脳の特定の領域が、音を組み立てる能力と結びつくと考えた。ブローカが病巣と考えた左下前頭回の後方あたりをブローカ領域といい、発話が流暢でなくなるような失語症を「ブローカ失語」という。ただ、左下前頭回が無傷でもブローカ失語の症状が見られることもあり、研究はまだまだ進められている。補足すると、山鳥重はリズム・抑揚・強勢といった言語に内在する音楽的側面である「言語プロソディ」が働かないことに原因があるのではないかと推測している。ちなみに、ボードレールはブローカ失語だったというから興味深い。(山鳥重『言葉と脳と心』を参考)

(∗2) ウェルニッケとウェルニッケ失語

一八七四年、カール・ウェルニッケは『失語症候群』という論文を発表し、左上側頭回の損傷によって言語理解力に問題が起きることを明らかにした。言葉が理解できなくなり、話す言葉が崩れて、新造語や間違いが多数発生する。ウェルニッケが病巣と考えた左上側頭回あたりをウェルニッケ領域といい、このような失語をウェルニッケ失語という。言語理解力に問題が起きるので、話し言葉も書き言葉も通じなくなる。

(∗3) 感覚失語と運動失語

ブローカ失語は運動失語と呼ばれ、ウェルニッケ失語を感覚失語と呼ばれる。ウェルニッケの考え方を簡単にまとめるとこうなる。ブローカ領域には「発話運動心像」が保存され、ウェルニッケ領域には「音心像」が保存されている。脳の損傷によって保存されたものが壊れた時に失語が発生する。ウェルニッケ失語の場合、ウェルニッケ領域のダメージによって「音心像」が破壊されるが、「発話運動心像」の方は保存されているので、発話は可能である。フロイトは中枢なる特定の領域にに表象が保存されることを批判したのである。

二、伝導失語の批判

こうした批判の中で、そもそも伝導失語なるものが存在するのかとフロイトは問う(∗1)。そこで持ち出されるのが「錯誤」の症例である。語の取り違いである錯誤は、健康な人が疲れた時にも発生するのであり、脳の一定の部位が局所的損傷した結果として現われるものではないという(∗2)。また、言葉の理解力が失われる感覚失語において、発話の障害である錯誤が発生する理由が細かく検討され、ウェルニッケやリヒトハイムの図式の矛盾が明らかにされる。感覚失語における錯誤を説明するために、ウェルニッケは強引な説明をせざるを得ず、リヒトハイムはその欠陥を補おうとしたのだが、そうした綺麗な図式は抽象の産物に過ぎないのではないか。だから、伝導失語は支持できないとフロイトは主張するのである。

(∗1) 伝導失語とは何か

伝導失語とは、言語のインプットと言語のアウトプットの間の伝導路が破断されたことで発生すると考えられていた。要するに、言語の理解は問題なく、言語の発話も問題ないが、その伝導路が失われている。それゆえ、ウェルニッケ失語ともブローカ失語とも異なる症状が現われる。ウェルニッケは、症状として錯誤(語の選び間違い)を想定したが、フロイトが指摘するように復唱に障害が起きるとは考えていなかった。伝導失語における復唱能力の低下を唱えたのはリヒトハイムである。現在においても如何が分かれるところだが、大まかな症状をまとめると「自分の言いたい単語が頭にあるにもかかわらず、実際に発音してみると、思っていた音(音節)とは違う音が出てきて

」、本人も間違いに気がついていて訂正を重ねるがうまくかない、というような症状である。(引用箇所は山鳥重『言葉と脳と心』)

(∗2) 日常生活の精神病理の予告

「健常者であっても、疲れていたり注意力が散漫であったり、また、煩わしい情動の影響を受けていたりするというだけで、語を取り違えたり語を断片化してしまったりすることがある

」(全1-p18)と書かれているが、健常者にも錯誤が発生するという視点は一九〇一年の『日常生活の精神病理』という書物につながる。

三、局在論的説明は不十分である

伝導失語を批判したフロイトは、そもそも局在の考えに依拠した図式が正しいのかを問い、運動中枢が機能的に自立していることはあり得ないと主張する。ホイプナーやハモンドの研究などを引きながら、超皮質性運動失語症がリヒトハイムの理論のように経路遮断で生じるのではなく、言語の運動中枢の機能低下に基づくと判断したのである。「今や我々は、臨床で観察された言語障害の型を、経路の遮断を局在することによってではなく、機能の状態の変化について仮定することによって説明できるようになったことに気づく

」のである(全1-p38)。

ここにおいて局在論な説明は放棄されたのであり、機能障害という見方が新しく導入されている。機能障害を説明するために、フロイトは上肢を司る中枢装置の例を挙げている。もし仮に中心前回に器質性病変が発見された場合、親指の筋肉が麻痺するという孤立的な症状が起きるか、はたまた腕全体が軽度に麻痺するという二通りの反応が存在する。機能障害とは後者の反応であり、言語装置においては後者の反応が多いという。すなわち、言語装置は一つの全体として、連携しながら病変に反応するのであり、たとえば数百の単語が失われるというように、ある特定の部分のみが一対一の関係性で反応するのではないということである。

四、健忘失語

グラースハイの症例が検討される。階段から落ちて頭蓋骨を骨折した患者で、見知った対象の名前をどうしても想い出せない、という健忘失語の症例である(∗1)。グラースハイは図式に頼った局在論的説明を拒否して、知覚の持続時間が短縮してしまったために健忘失語が起きると考えた。すなわち、目で見たものは一瞬で把握できるために持続時間は求められないが、耳で聞いたものは持続時間がなければ把握できないという性格があり、その差異によって健忘失語が生じるという。グラースハイの説明は、伝達経路や中枢の破損に頼ることない説明として意義深いが、単語を一音一音把握するという前提が怪しいのではないか、とフロイトは批判する。

フロイトが頼りにするのはリーガーの症例である。この症例も同様に言葉が出てこない患者なのだが、患者はある一定の準備時間を経たのちに単語を一度に吐き出した。よって「グラースハイの症例を説明するためには我々は、したがって、一般的な記憶の脆弱化と並んで、局在化された障害を過程しなくてはならず、しかもこの障害を音心像の中枢に想定しなくてはならない

」という。やや難しいのだが、フロイトは第一章から第三章において局在論的説明を否定して機能状態の低下という説明を手に入れたのだが、この第四章においてやはり局在論なくしては健忘失語は説明不可能だと考えて、両者の理論の両立の可能性を考えているのである。

その可能性とはこうである。「言語装置の書中枢は、損傷が、機能変化を伴うだけで直接破壊的ではない場合、いわば連帯して反応すると想定すればよい

」と(全1-p56)。要するに、中枢の破壊の仕方には程度があり、その程度によって反応の仕方が変化するという可能性である。フロイトはバスティアンの三段階の理論を採用し、中枢が機能しない場合、中枢が感覚的な刺激に対してのみ機能する場合、別の中枢と連合すれば機能する場合の三つに分類している。これらの破壊の程度によって、中枢がいかに機能するかを見極めることができる。

(∗1) 健忘失語とは何か

健忘失語とは、聞いて理解することはできるけれど、物の名前が呼び起こせなくなるタイプの失語症。フロイトによると、リヒトハイムは健忘失語を不随として現われる症状として軽視したという。こうした健忘失語が、フロイト理論における対象表象と語表象を切り分ける考え方、もっといえば視覚と聴覚を切り分けるような考え方へと繋がったのだろう。

五、言語装置は一続きの連続体である

身体の投射か代理表象か

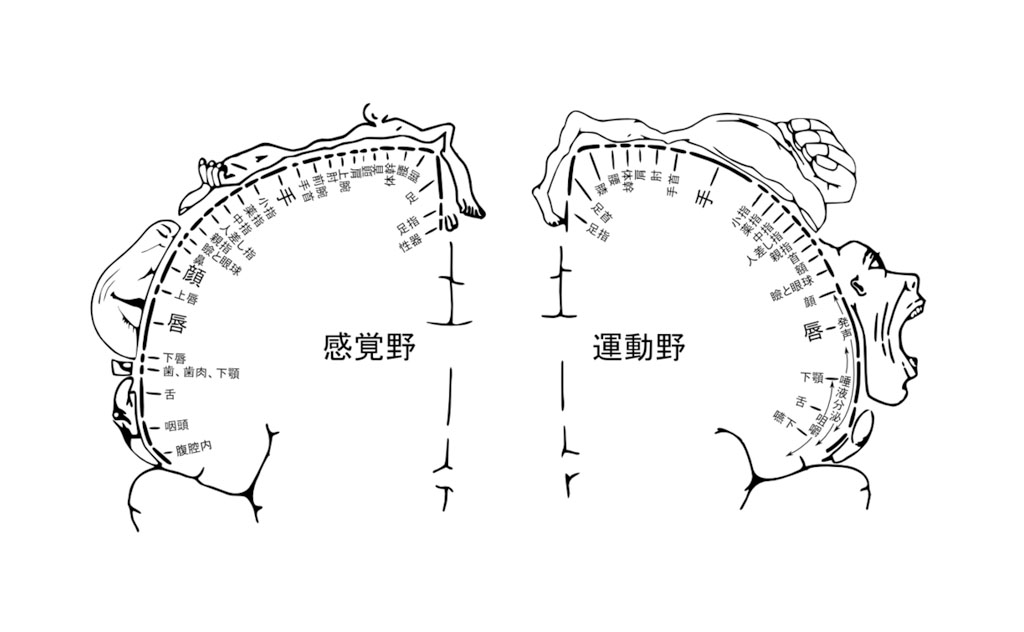

ウェルニッケの中枢という仮定そのものが検討される。ウェルニッケの仮定において、大脳皮質には特定の領野があり、その中に神経細胞に言語機能の表象が含まれているとされた。また、それらの皮質中枢は未占領の領域によって分けられ、白質繊維群で連絡を取り合うとされた。この考え方の起源にあるのはマイネルトの学説である。マイネルトは「皮質中心主義」とフロイトが表現するように、表層を覆う大脳皮質が絶対的であり、身体が大脳皮質に従属している主張したのだが、その際、大脳皮質に身体が「投射」されていると考えた。脳と身体の関係は、脳外科医であるペンフィールドが一九三〇年代終わりに書き起こしたホムンクルスが分かりやすいので掲載しておく。

マイネルトにおける身体の投射は、大脳皮質の中に身体の一点対一点が対応し、一揃いの身体が浮上することが想定されていた。フロイトが批判したのはこの点である。灰白質を経由するごとに繊維が減少するというヘレンの研究を引きながら、身体が大脳皮質に投射されるのではなく「代理表象(再現)」されると主張したのである。「脊髄における投影を投射と呼ぶなら、大脳皮質における投影を代理表象と呼ぶのがおそらくふさわしい。そして、身体抹消部は大脳皮質においては一点対一点が対応して保持されるのではなく、選び出された繊維によって、あまり細部にこだわらずに区分けされて代理されている

」と(全1-p64)。

これがペンフィールドのいう『再現』ですが、これを見ると、末梢は大脳皮質に一対一で対応しておらず(つまり投射ではなく)、手、指、唇、発声などのように、精密で、微妙な運動を必要とする部位は、大脳皮質の広い範囲から支配されていることがわかります」。(引用は『フロイトの失語症論』の「訳者あとがき」から)

言語装置は局在化していない

大脳皮質と身体抹消部の関係は、アルベルティの透視図法のように、点と点を結ぶ線的な関係ではなく、機能的に組み替えが施されたものであるとフロイトは唱えた。だから、大脳皮質に代理表象された身体は、局所的なものではなく、機能的に区分けされているだけである。このマイネルト批判を踏まえて失語症理論を再検討してゆくと、言語装置が幾つかの独立した皮質中枢から構成され、隙間に空白地帯が広がっているというウェルニッケの考えは否定される。すなわち、心的要素は局在化されておらず、そもそも空白地帯などは存在しないのであり、言語の中枢なるものと伝導路の区別はない。

フロイトの理論では、皮質の言語領野とは、一続きの連続体として機能する皮質領域であり、感覚を司る神経の皮質野と運動性皮質野の間に広がるもである。さらにフロイトは論を進めて連合説を唱える。その説によると、記憶は中枢という場所に貯蔵されるのではなく、呼び出される時に連合の効果で実体化するものであるという。「皮質が同じ状態に賦活されるたびに、心的なものは想起心像としてその都度新たに生起する

」(全1-p70)。このように、皮質の言語領野では複雑な在り方で連合が起きているのであり、少なくとも言語装置において局在はあり得ず、表象が中枢と呼ばれる特定の箇所に貯蔵されているというのはあり得ない。

我々は、表象を大脳皮質のあるどこか一点におき、連合をそれとは別のある個所におくということを拒否せざるをえない。両者はむしろ、一点を出発点とするが、どの点にも終息せずに移動し続けるのである」とフロイトは述べる(全1-p71)。Peter Hagoort, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

六、言語装置に対する損傷が引き起こす影響

言語装置の損傷

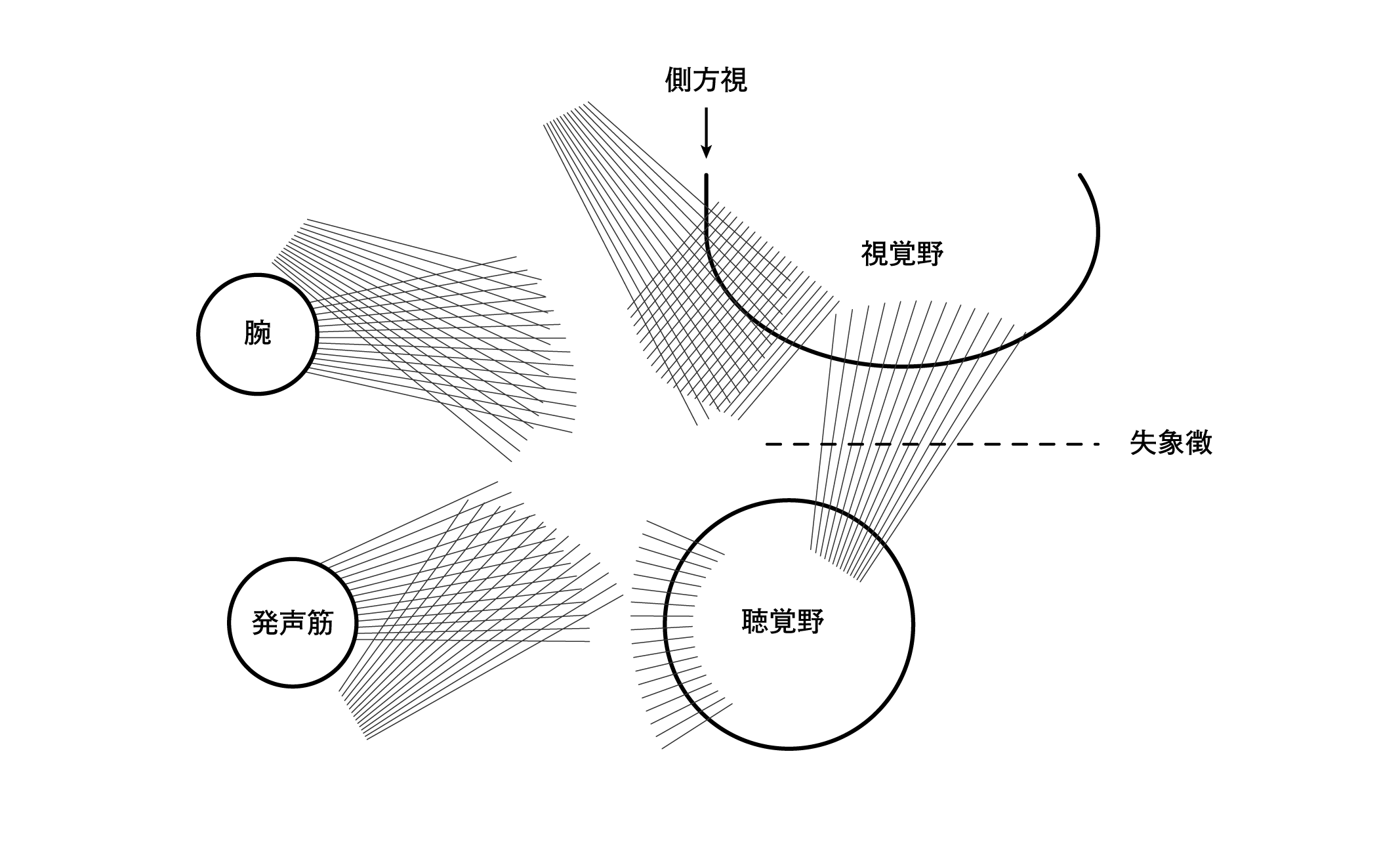

フロイトが描く言語装置は、一続きの連続体として機能する皮質領域であり、一見すると言語中枢があるように見えるのは、周囲の皮質野との解剖学的な位置関係によるものに過ぎないという。したがって、「あらゆる失語は連合の、とはつまり伝導の遮断に基づいて起こる

」と主張される(全1-p83)。フロイトによれば、この言語装置には運動に関与する部分においてのみ抹消部へ至る経路があり、その経路に損傷が起きるとアナルトリーが発症するという。そして、損傷が言語装置に及ぼす影響から三種の失語が分類される。純粋語性失語、失象徴性失語、失認性失語に分類される。語表象という概念と絡めながら分類を確認しよう。

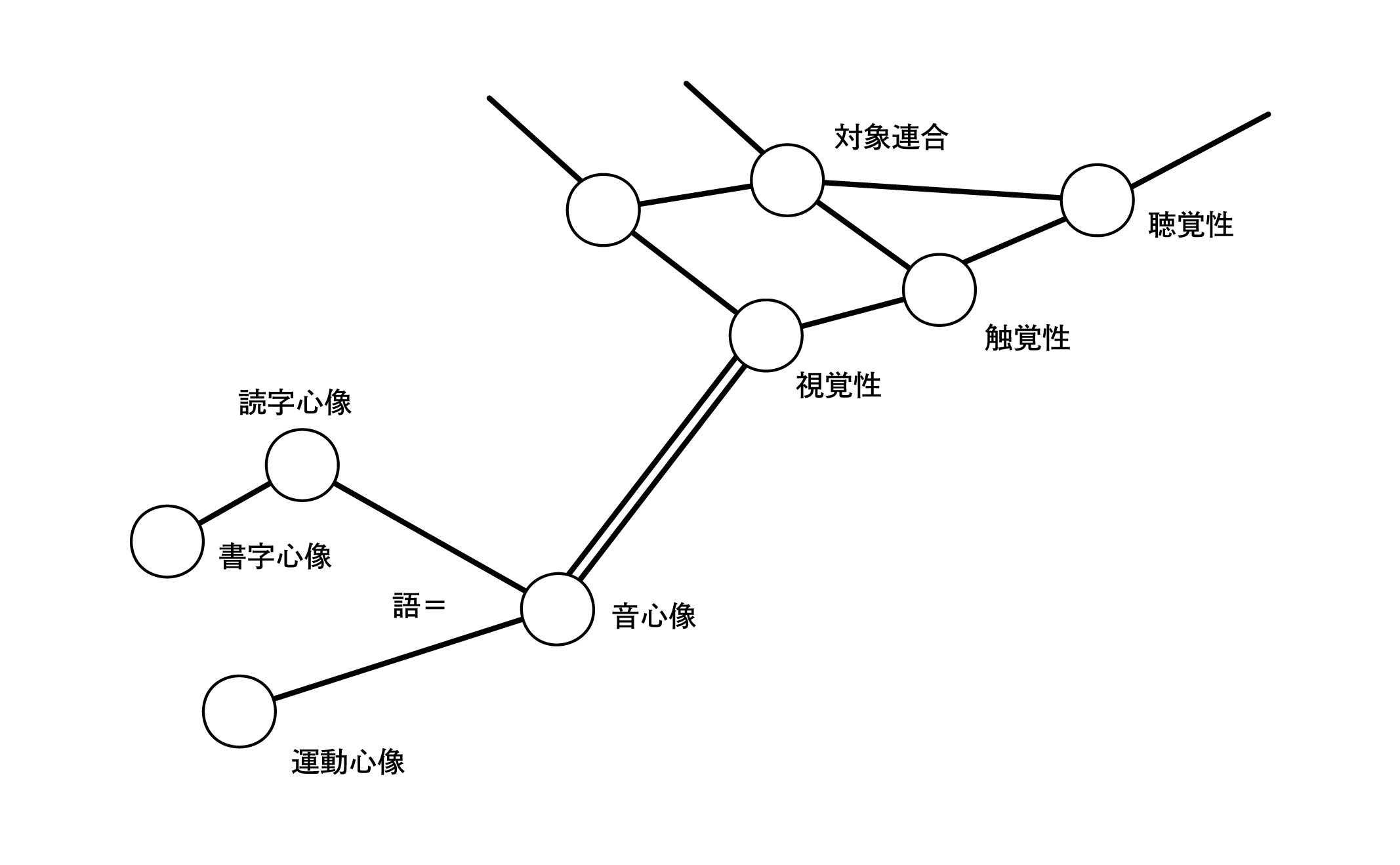

語表象について

表象と連合は分けることができないため、語は複数の要素が絡み合った連合事象であり、さしあたり「語表象」と名前がつけられる。名詞に限るならば、語表象と対象表象が結びつくことで意味が生じる。語表象の個々の要素の連合が阻まれると語性失語が生じて、語表象と対象表象の連合が阻まれると失象徴性失語が生じる。これらは言語装置そのものが損傷していると考えられる。一方、対象連合との関わり合いのなかで発生する症状が失認性失語である。「自発的に話すように促す刺激はすべて、対象連合の領野から発せられる

」のであり、その関わり合いの際に問題が発生する(全1-p96)。たとえば、失明した患者が対象に触れている時だけ言葉が話せるようになる症例であり、言語装置そのものは無傷であるが、言語装置が駆動するまでに対象連合との関わり合いが求められる。

語表象は、そのすべての構成要素からではなく、ただ音心像を経由してのみ対象表象と結びつく」(全1-p95)。この図は、視覚的連合と語表象の結びつきを表現している。興味深いのはJ.S.ミルの哲学が引き合いに出されていることである。フロイトはJ.S.ミルの著作を翻訳したことを補足しておきたい。また、こうも述べられる。「

語というものに相当するのは、視覚的、聴覚的、そして金運動感覚的な由来を持つ、それぞれの諸要素が協動して絡み合った連合事象である」(全1-p95)と。フロイトが語をこのように捉えていたのは、前意識の言語の考え方に繋がる。Reference Link

言語装置の損傷について

言語装置が損傷によって受ける影響、その位置関係が詳しく検討される。中枢を否定したフロイトは、言語中枢なるものが見かけとして生じる理由を、周辺の皮質野との解剖学的隣接関係に依拠して考えてゆく。フロイトは一枚の図を描いているが、図における損傷の箇所によって、それに対応する症状が発生する。もし言語野の辺縁部に損傷が発生して、損傷が当該部位を完全に破壊している場合は、局在的な症状が発生しているような外観を呈する。一方で、損傷が中央部に発生した場合、はたまた当該部位を部分的にしか破壊していないような場合、言語装置全体の機能の低下が発生する。フロイトは、この関係性によって起こりうる具体的な障害をヒューリングス・ジャクソンなどを引用しながら可能な限り列挙して、論文を締め括る。

フロイト理論の簡単な検証

フロイトの影

フロイトの失語症理論の評価を簡単に見てみよう。グリーンバーグは、一九九三年のハロルド・グッドグラスの『失語症理解のために』という著書とフロイトの失語症論を比較して検討しているのだが、フロイトの影が幽霊のように取り憑いていると指摘する。「時代、場所、言説、方法、技術、および神経解剖学的精密さに大きな違いがあるにもかかわらず、失語症に対するフロイトの基本的な理論的姿勢は、グッドグラスの表現の中に再び見出すことができる

」と。当時は無視されたフロイト研究が、影ながらに現在に影響しているという考察は興味深い。

失語症の現在と脳のネットワーク

私は失語症や脳の専門家ではないから、幾つかの本や論文検索に頼って無責任に書くしかないのだが、『大脳白質解剖と言語』という興味深い論文を発見することができた。二〇一六年のこの論文によると「現在の神経科学は、過去に考えられたような皮質中心の固定化された脳機能観から、ダイナミックに変化し得る皮質・白質が構成するネットワークとしての脳機能観へとパラダイムシフトが起こっている

」らしい。ここにははカターニによって提唱された「Hodotopic framework」を背景としているというが、その論旨はフロイトが失語症から導き出した結論にかなり近いように思える(∗1)。脳は複雑なネットワークなのである。

また、言語の神経基盤についても、ブローカ野とウェルニッケ野を弓状束が結ぶという古典的なモデルから、可塑性と冗長性を持つダイナミックなネットワークヘの発展がみられているという。とりわけ「dual stream model」が代表的なモデルである。『機能画像からみる言語と脳の関係』という論文によると、「音韻から語彙・意味処理に関する腹側の流れと、音韻から構音・統語の処理を担う背側の流れ

」の二種類の流れが言語の情報処理に見られるというものだという。さらに、このモデルに依拠したコンピューターモデルを構築して、このモデルに言語機能を学習させることで人間の言語機能のネットワークを明らかにしようとする研究まであるという。

これ以上の深追いはやめておくが、脳が簡単な局在によって記されるものではないのは明らかであり、複雑なネットワークのなかで構成されていて、とりわけ言語装置はその複雑さを再現した模型として好奇心をくすぐる。しかしながら、局在という考え方を闇雲に批判する訳にもいかない。一九七〇年代にはゲシュヴィンド率いるボストン派が、ウェルニッケらの理論をもう一度検討して、中枢や離断などを考え直している。なるほど、言語というのは簡単に説明できるようなものではない。

ところで、フロイトは『失語症の解釈について』を一八九一年に書いた後、神経学者として一八九五年の『心理学草案』を書いて、すべてをニューロンのネットワークで理論化しようと考えた。それらの考え方は一九一五年の『メタサイコロジー論』へと少なからず受け継がれてゆくものであり、この系譜を踏まえると、言語装置と心的装置のアナロジーを考えることができる。また、近年のコンピューターモデルにおける情報装置としての言語装置の側面を考えると、心的装置と情報装置の関係性も語れそうである。言語装置が脳に由来することを踏まえるならば、脳を起点に心的装置に一つの物語を描けるかも知れない。

(∗1) Hodotopic framework

ギリシャ語で道や経路を意味する「hodos」に由来した言葉。「これまでのある特定の大脳皮質に機能中枢を求める局在論的なアプローチ(topological approach)ではなく、複数の皮質と白質線維によって構成されるネットワークとして脳機能を捉えるという考え方

」である。(『機能画像からみる言語と脳の関係』)を参考

失語症の簡単な歴史

最後に、補足程度だが失語症の歴史について、調べたことを簡単に記録しておきたい。フロイトがウェルニッケの局在論を批判してから、フロイトは無視され続けていた。ウェルニッケの局在論に対する批判は、ゴールドシュタインらのゲシュタルト心理学を導入した一派によって行われた。そして、第二次世界大戦が終わると、ペンフィールドによって言語領域が発見されたこと、ヤコブソンによる失語症理論などが流行したことなどを経て、一九七〇年代にはゲシュヴィンド率いるボストン派の実用主義的な考え方が主流になった。

ゲシュヴィンドはウェルニッケらの古典的なモデルに再評価を与えたものである。また、一九八〇年頃には認知神経心理学が台頭してくる。認知神経心理学とは、健常な情報処理モデルなるものと比較しながら、保たれている機能と障害されている機能を考えることによって心的機能を捉えようとするものである。さらに、CTやMRIなどの構造画像の進化によって、より細やかな損傷箇所の分析が可能になり、脳のネットワークの解明が期待されている。まだ、勉強不足なので誤りがあるかもしれないが、またいろんな本を読んで補足したい。

脳と空間場所細胞と格子細胞の建築学

――本の感想と簡単なメモ書き言語と空間

ここからは簡単なメモ書きであるから、読み飛ばしてください。あくまでメモなので正確さなど望むところではありませんし、勉強不足は自覚しています。建築家であるわれわれは、常日頃からあらゆる事柄と建築学との接点を考えている。失語症をこうしたアナロジーに用いるのはいささか不愉快に思われるかもしれないが、建築における表現の経路を探究しているだけなので、人を傷つける意図はないことを理解していただきたい。さて、局在論と全体論という対立が、失語症という言語を舞台に繰り広げられたことは興味深い。言語というのは、視覚や聴覚や発話運動など様々な要素が結びつく魅力的な舞台である。

空間も同じであり、様々な要素から導かれる魅力的な舞台だと考えられる。分かりやすい視覚的な要素だけではなく、そこで聞こえる鳥の声といった聴覚、足から伝わるざらざらした素材の触覚、机に乗せられたパンとバターの香ばしい匂いといった嗅覚、などの複合的な感覚から導かれるものであると考えるのが自然だろう。脳の中で空間はいかに統合されるのか。脳と空間を考えるにあたって「場所細胞」や「格子細胞」に着目するならば、こうした空間認知の過程のヒントが得られる。これらにまつわる一連の研究は、二〇一四年にノーベル生理学・医学賞を受賞したジョン・オキーフとモーセル夫妻の名前が有名である。『脳科学のダイナミズム』という雑誌を参考にしながら、簡単に紹介してみよう(∗1)。

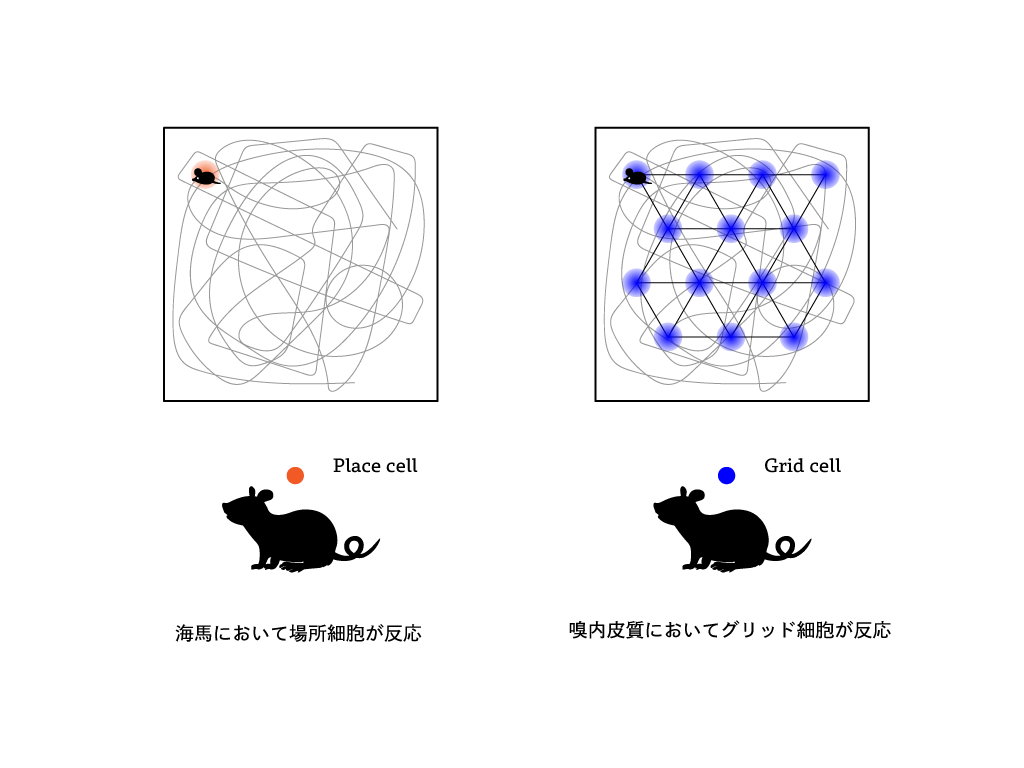

場所細胞と格子細胞

ジョン・オキーフは一九七一年に、ラットの海馬に「場所細胞 place cell」を発見した。場所細胞とは、ラットが部屋のなかの特定の場所にいる時のみ発火するニューロンである。部屋の中のある場所において、特定のニューロンが発火して、部屋の中の別の場所において、別のニューロンが発火するという具合である。ラットはこの場所細胞の活動によって「脳内空間地図」なるものを作り上げ、自身の居場所を把握していたことが明らかになった(∗1)。要するに、ラットはこの場所細胞の発火によって、部屋のどこに自分が居るのかを把握している。当然その逆も言えるのであり、どの場所細胞が発火するかを計測することによって、ラットがどこにいるかを把握できるようになる。

(∗1) 脳内空間地図

エドワード・トールマンが、空間内での経験によって獲得された知識の表象を認知地図と考えたことが始まりである。トールマンは、報酬に至る経路を学習したネズミが、その経路をふさがれたとき、別の経路を選択した行動を見出したことから、ネズミは出発地と目的地を含む空間全体を学習しているとして、これを認知地図と名付けたことで知られている。

場所細胞は、感覚野や運動野から離れたところにある、海馬の「CA1野」で発見された。この研究をさらに押し進めたのはモーザー夫妻らの研究チームである。彼らは、場所細胞に情報提供をしているとされる「CA3野」の神経回路を破壊してから、ラットの実験をはじめた。すると、驚くべきことに「CA1野」の場所細胞は適切に機能したのである。すなわち「CA1野」と「CA3野」は独立して機能している。その後、海馬に隣接する嗅内皮質領域に着目した彼らは、嗅内皮質領域の多くの細胞が場所細胞さながら、ある特定の場所において発火するという性質を見つけた。とはいえ、嗅内皮質領域の細胞の性質は、海馬における場所細胞の性質とは異なり、複数の場所において一つの細胞が発火する。

場所細胞はある特定の地点で発火するニューロンであるが、嗅内皮質領域の細胞はある複数の地点において発火するニューロンである。驚くべきは、その複数の地点の位置関係である。モーザーらはこう述べる。「一つの嗅内皮質細胞が発火する地点を結ぶと正六角形ができ上がることに気づいた。この細胞はラットが正六角形の頂点または中心を通過する際に発火する

」と。この細胞には「格子細胞 glid cell」と名前が付けられた。脳内地図の座標が三角形のグリッドから構成されているとは、それだけでも驚愕の発見である。建築家にとって、興味深いのは格子細胞が反応するグリッドの大きさであろう。彼らの発見によるとグリットは白銀比による重ね合わせである。

嗅内皮質の様々な部位のグリッド細胞の活動を調べた結果、部位によって格子の様相が異なることがわかった。嗅内皮質の頂部近く、つまり背側の細胞では、対応する六角形格子のサイズが小さく、密に配置されていた。嗅内皮質の下方、つまり腹側に行くにつれ、正六角形は段階的に大きくなる。つまり、グリッド細胞は複数のモジュールを構成し、それぞれのモジュールでは正六角形のサイズは同じだ。

各モジュールの格子点の感覚は、すぐ上のモジュールの格子点感覚の約1.4(約√2)倍になっている。嗅内皮質頂部のモジュールでは、あるグリッド細胞が発火した地点からラットが30~35cm移動すると隣の格子点について同じグリッド細胞が発火するが、そのすぐ下のモジュールではこの移動距離が1.4倍の42~49cmになる、といった具合だ。最も腹側のモジュールでは、この距離が数mにもなった。

M.B.モーザー/E.I.モーザー「Where Am I ? Where Am I Giing」

こんなことがあるのだろうか。人間の脳がここまで美しく、整然としていることに驚きを隠せない。白銀比がこんなところに潜んでいることはとても興味深い。ル・コルビュジエは黄金比で空間を語ったが、脳科学的には白銀比の方が空間的な価値があるかもしれないし、この研究を突き詰めるならば、脳の数学に従った完璧なモデュロールを獲得できるかもしれない。研究はこれだけで終わらない。モーザーらは「頭方位細胞 Head direction cell」が嗅内皮質にもあることを引き合いにだし、頭方位細胞がグリット細胞としても機能していることを発見する。頭方位細胞とは、頭部方向に依存して発火する細胞であるが、これも格子点におけるラットの頭の向きに依存するのである。また「境界細胞 border cell」も嗅内皮質にあり、なんらかの境界に接近すると発火するという。それだけではなく、「スピード細胞 speed cell」という、速さに対応して発火する細胞も見つかった。

脳内空間地図の作成方法

まだ研究は中途であるが、ある程度の手札は出揃っている。今のところ、格子細胞、頭方位細胞、境界細胞、スピード細胞の四周類が嗅内皮質にあって、それぞれの細胞が、大きさを伴ったを座標、方向、境界、移動距離にそれぞれ対応していて、これらを利用しながら脳内空間地図が描き出されているということになるだろう。モーザーらの研究は内側嗅内皮質に焦点が当てられているが、外側嗅内皮質には匂いなどの感覚も入りこむらしく、それらの感覚によって場所記憶が行われる可能性も示唆されている。まだまだ研究が求められる分野である。

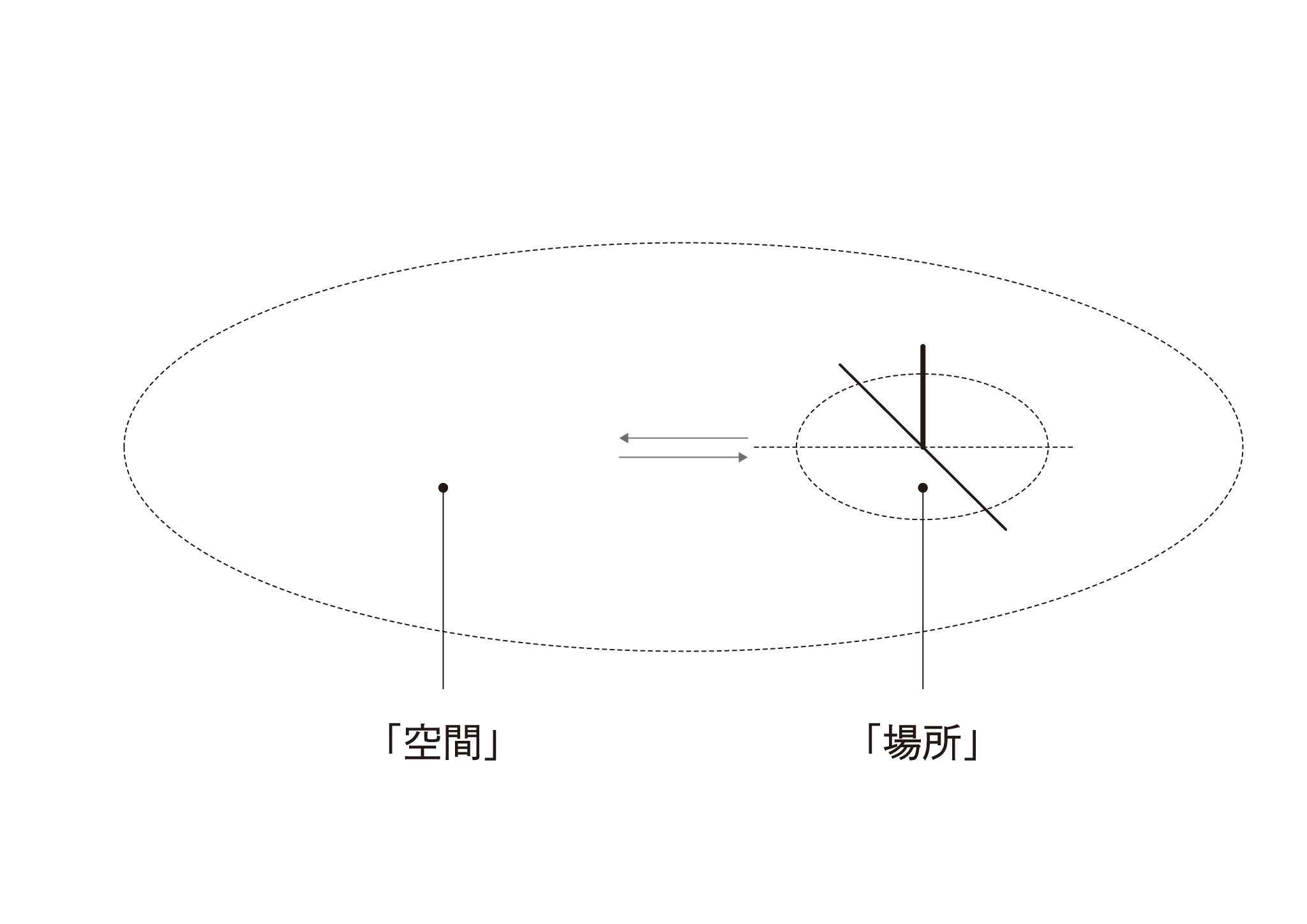

モーザーらは、ジョン・キュービーとロバート・ミュラーの研究を紹介している。これらの研究によると、異なる部屋に移動させられたラットは、海馬において各部屋ごとの脳内空間地図をその都度に作成しているという。部屋の壁の色が変わるだけでも脳内空間地図は一新される。とはいえ、それぞれの場所ごとの地図を作成するための基本的尺度としての大元の地図は、内側嗅内皮質の空間脳内地図にある。「内側嗅内皮質の脳内空間地図からの情報が海馬に伝達され、海馬の場所細胞による脳内空間地図の作成に使われる

」のであり、「まるで最初の地図の緯線と経線が新たな環境に当てはめられたかのようだ

」と説明されている。

さらに、海馬における脳内空間地図の場所細胞は、出来事などの内的な情報を含み込むことも明らかになりつつある。場所細胞は記憶などの内的な状況を加えることで、自己中心的な現在位置も記しているのである。こうした細胞たちは、ヒトやコウモリにも存在することが分かっているので、人間の空間の認識の仕方は解明が急がれている。さらに近年は、他者が存在するときも発火する共通場所細胞の発見や、シータ派などを用いた詳細な研究などが進められ、脳内空間地図なるものの設計過程もさらなる解明も期待されているのであり、建築家も目を離すことができない。

建築と脳の関係性

フロイトの失語症論から始めたのだが、気が付くと大きく脱線してしまった。ここから述べることは時期尚早であり、思弁に近いことは自覚しているがもう少しだけ論を進めてみよう。われわれの問いの始まりは、言語というものが、視覚や聴覚や発話運動など様々な要素が結びつく魅力的な舞台であるように、建築や空間ものが、様々な要素から導かれる魅力的な舞台だという類似から始まった。言語装置と空間装置、両者はどこか似ている気がする。言語装置のある一部が損傷を受けるならば、失語症が発生し、空間装置における嗅内皮質の機能が低下すると、アルツハイマー病における徘徊や道に道に迷う傾向が発生する。なるほど、局在論的で面白い。

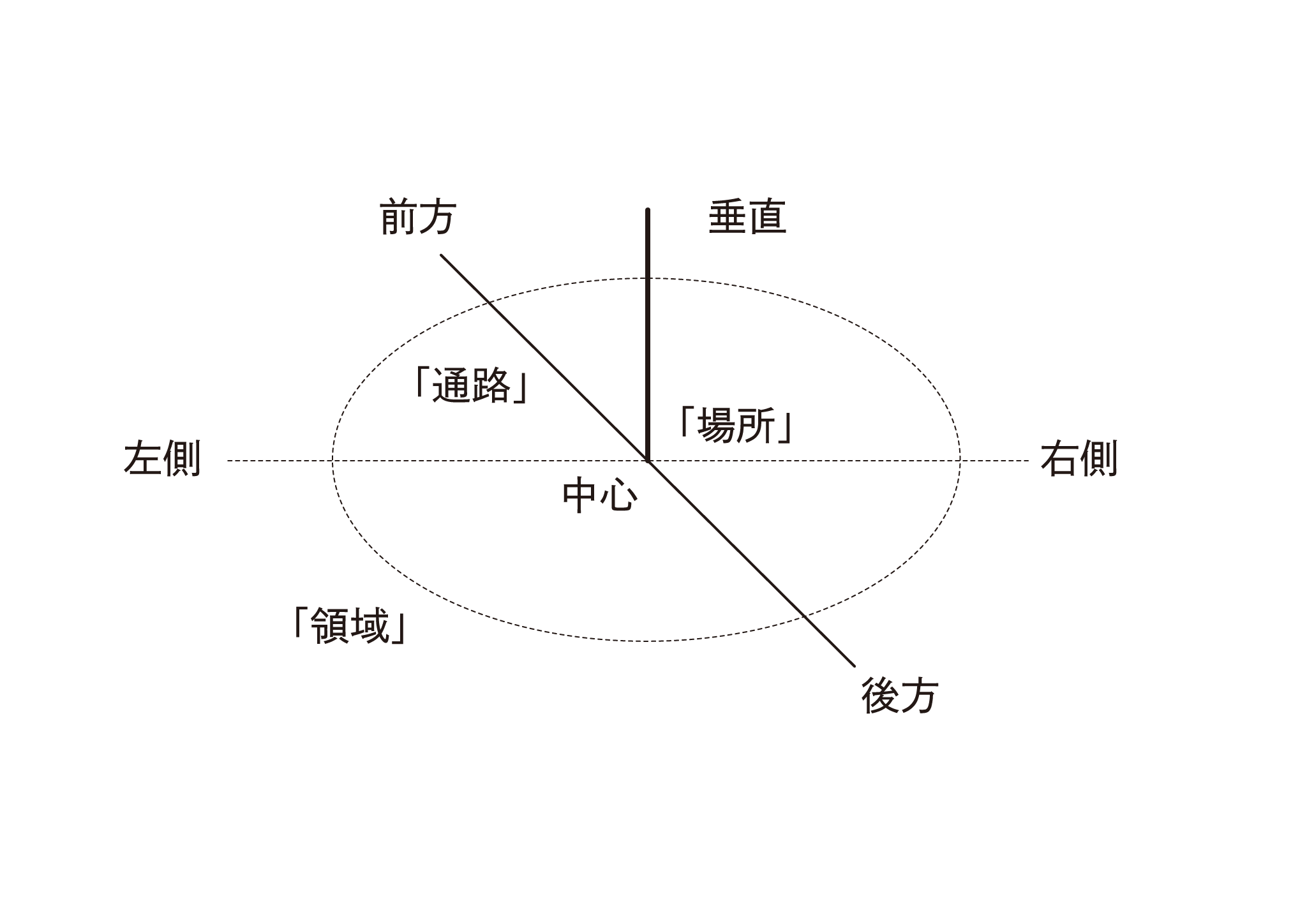

ところで、内側嗅内皮質における脳内空間地図と、海馬の場所細胞による脳内空間地図、これら二枚の地図の関係性は建築学においても議論されてきたものであり、脳科学と建築学の交通を整備することは喫緊の課題である。建築学における脳内空間地図の研究は、現象学や解釈学を建築論や場所論へと引きつけた人たちによって、粛々と行われてきた。有名な名前を挙げるならば、ケヴィン・リンチ、クリスチャン・ノルベルグ=シュルツ、ガストン・バシュラール、イーフー・トゥアン、エドワード・レルフ、オットー・フリードリッヒ・ボルノウ、マルティン・ハイデッガー、多木浩二、原広司などである。内側嗅内皮質における脳内空間地図なるもの性格は、脳科学に頼るまでもなく、建築論や場所論の観点から解明されているのである。

たとえば、ケヴィン・リンチの『都市のイメージ』は分かりやすい。リンチは、脳内に現象する空間を「環境のイメージ」という言葉で表現して、環境のイメージと実際の都市を照らし合わせる作業によって、人々が空間を把握していると考えた。膨大なアンケート調査によって、人々が都市をどう思い描いているのかが明らかにされ、人々が描くイメージの共通点を抽出する作業によって、分かりやすく迷子になりにくい都市の要素が解明された。この研究を脳科学の文脈に置き換えるならば、場所細胞による海馬の脳内空間地図を頼りに、内側嗅内皮質における脳内空間地図を明らかにする作業に違いない。

『都市のイメージ』を未読の方のために山手線の例を挙げておく。山手線をどうイメージするかを考えると、ほとんどの人は「緑の円形」を想像するのだが、実際の山手線は綺麗な環状の線ではなく、歪な形をしたガタガタな楕円形である。しかしながら、山手線を「緑の円形」という路線図のように脳内で単純化して捉えて、単純化されたイメージと照らし合わせながら都市における自分の位置関係を把握した方が分かりやすく迷子になりにくい。こうしたイメージを研究したのがリンチだと考えてよい。細やかな点はここでは紹介することはできないが、先ほど挙げた誠実な論者たちの努力によって、人間の内的な空間イメージ、すなわち内側嗅内皮質における脳内空間地図にはある程度の答えが出ているので、簡単に図示してみよう。

内側嗅内皮質における脳内空間地図と、建築学において考えられきた空間図式。両者を比較するならば、かなりの整合性が見られる。中心としての「場所」という概念は場所細胞に由来する。そうした場所が定位されるような、まだ生きられていない「空間」の全体像というのは格子細胞に由来する。また、建築学において右側と左側よりも本質的とされてきた、前方と後方の方位である「通路」は頭方位細胞に由来する。さらに、「領域」という概念は境界細胞に由来する。もしこんな強引なアナロジーが許されるならば、これだけでは空間は認知されないことが分かる。なぜなら、スピード細胞が忘却されているからである。

スピード細胞の効果を考えると、われわれが動き回ることなしには空間認知は不完全なままである。この動的な要素こそ、空間を認識するうえで重要なものに他ならず、空間は静的な要素だけでは認知されづらいと言える。よくよく考えると当然のことなのだが、建築は遠く離れた客体ではないのである。場所細胞や格子細胞の脳の研究は、われわれが繰り返し提唱してきた「生きられた体験」の必要性に根拠を与えるものである。空間を把握するには、動的な要素も無視されてはならないのである。これをもって、脳と建築の関係性の暫定報告としておこう。

脳、空間、心的装置

最後にフロイトに少し戻ろう。失語症論を丁寧に追いかけると、フロイトの心的装置が脳に由来することが明らかになる。そして、フロイトは最晩年の一九三八年の『成果、着想、問題』というメモにおいて、心的装置と空間の関係を考えていた。「空間性とは、心的装置の広がりの投射であるのかもしれない。他の〔かたちでの〕派生はありそうにもない。カントの言う、われわれの心的装置のアプリオリな条件の代わりに。心とは延長しており、そのことについては何も知らない

」(全22-p285)。

この言葉の意味はまだ明らかになっていない。ただ、われわれは心的装置と脳の関係性に気がついているし、脳の中に空間があることにも気がついている。ジョン・オキーフがカント哲学に触発されて場所細胞を発見したことも知っている。脳、空間、心的装置、この三つは関わりあう。フロイトは一九二三年の『自我とエス』において、自我を脳の中の小人である「脳中人」に喩えた。この比喩を押し進めるならば、脳中人はどこに立っていたのかを考えなくてはならない。その空間とはエスだろうか、それとも脳内空間地図だろうか。心的装置の広がりは、ニューロンの時間的周期から導き出されたものだろうか。心的装置の表面が皮膚ならば心的装置は身体の厚みなのだろうか。解けそうで解けないパズルのピースが漂っている。われわれがフロイトの空間論を打ち建てる日はそう遠くないだろう