機知─その無意識との関係 ジークムント・フロイト 読書の記録

『機知─その無意識との関係』はジークムント・フロイトによって一九〇五年に発表された文章であり、機知を取り扱った体系的な著作である。人文書院の『フロイト著作集 第四巻』、岩波書店の『フロイト全集(8)』などで読める。今回は、岩波書店の全集に所収されたものを読んでゆく。翻訳は中岡成文、太寿堂真、多賀健太郎の三名が担当していて、翻訳者泣かせの著作を丁寧に翻訳していく姿勢に好感が持てる。ここでは、本を読んだ内容と感想を記録してゆく。自分の言葉に直しながら、自分なりに改変して解釈していることも多いので、詳しく知りたい方は原文で読んでください。

機知─その無意識との関係本の概要や経緯

『機知─その無意識との関係』は一九〇五年に出版された。同年には『性理論三篇』も出版され、同時に執筆していたというからフロイトの器用さが窺えるし、両者の内容には重なり合う箇所もある。本部は三部構成である。第一部では機知の技法や傾向が検討され、第二部では機知の動機や機知が快をもたらす理由が検討され、第三部では夢と機知との関わりが検討され、さらに滑稽にまで話が進められる。一八九九年に『夢解釈』を発表したフロイトは、友人のフリースに夢と機知の関係を指摘され、その関係に回答を与えるための本著作を書いた。

重要なことは、機知と夢の類似を分析しただけではなく、機知における快感の由来を徹底的に分析し、経済論的視点を取り入れたことにある。心的消費や節約という用語が登場し、宙に浮いた心的消費が笑いとして放散されるという理論は鮮やかで美しい。ところで、実際にこの著作を読んでみると、フロイトが書きながら考えている印象を受ける。著作の全体的な構造が掴みづらく、普通に読む分には楽しいのだが、細かく点検しようとすると骨が折れる。ここでは、適当な見出しをつけながら、可能な限り整理しながら記録してゆきたい。

一、機知とはなにか

機知〔witz〕とは、その場で応じて素早く形成された知恵、とでもいうのが分かりやすいが、本質はなかなか汲み尽くせず、定義するのは困難である。フロイトは、機知を分析対象として据えた研究を引用しながら、機知の多様な特徴を切り出してゆくのだが、既往研究は機知の断片的な側面に光を当てるばかりで、体系的な理論は展開されたものはないと述べる。それゆえ、機知に体系的な説明を与える理論を考える必要がある。機知を理解するには具体例を数多く見るのが一番であり、フロイトは第二節で膨大な例を蒐集している。簡単にみてゆきたいが、すべてを紹介することはできないので、目に付いたものだけ記録してゆく。

二、機知の技法─語機知について

機知には、語機知と思想機知がある。名前の通り、語に準ずる機知と、思考に準ずる機知である。分かりやすい例をあげるならば、一休さんの「このはしわたるべからず」という小噺は語機知の一例であり、「屏風の虎」という小噺は思考機知の一例である。まず語機知を確認して、次に思考機知を確認しよう。フロイトは、縮合・同一素材の使用・二重意味という三つの技法で語機知を分類している。

語機知の技法①「縮合」

この男は詩人に対して、裕福なロートシルト男爵とのつてを自慢したあげくに次のように言う。「というわけで、学士さん、誓ってもよろしいが、私はザーロシモン・ロートシルトの横に座り、あの方は私をまったく自分と同等の人間として、まったく百万家族の一員のように扱ってくれたんですよ」(全8-12)。

フロイト『機知─その無意識との関係』

右記はハイネの作品の引用である。この引用における「百万家族の一員のように」という単語はドイツ語でファミリオネールであり、「家族の一員のように」を意味するファミリエールと、「百万長者」を意味するミリオネールを合成した造語である。この造語は、ロートシルト男爵は確かにお金持ちであるが、家族に接するような態度をとるから鼻に付く、という気持ちを巧みに表現したものである。すなわち、腰の低い金持ちほど気に障るものはないということを一語で表現した造語であり、ファミリオネールという造語において、代替形成を伴う縮合が実行されている。二つの単語を短く組み合わせて新しい造語が樹立されるのだが、文脈に照らし合わせると意味を理解することができて、聴いている人はくすりと笑える語機知である。

語機知の技法②「同一素材の使用」

パリのサロンで一人の青年が紹介された。青年はJ=J・ルソーの血縁のものだという話で、しかもルソーという名であった。そのうえ彼は赤毛だった。ところが、その挙措があまりに拙劣だったので、家の女主人は青年を紹介した人に、こういう批評を述べた。「 赤毛で馬鹿な 青年をご紹介くださったわけですが、ルソーではありませんでしたわね」(全8-30)。

フロイト『機知─その無意識との関係』

この例では語の縮合ではなく、音合わせの遊びが行われている。この機知で使われている技法は、同一の語が二重に使用されるという技法であり、この場合、ルーソーとルソーの二重性が機知を生み出している。これ以外にも、医者に自慰をしているか聞かれた患者が「えっ、まあ、ぜんぜん(O na, nie)」と答えるという秀逸な例や、翻訳者(トラドゥトーレ)を裏切り者(トラドィトーレ)と表現するなどの例もある。いずれにせよ、同じような素材が二回出現することが特徴の語機知である。

語機知の技法③「二重意味」

病床にある妻のもとを離れて、医師はついて来た夫に首を振ってこう告げた。「奥さんの様子は気に入りませんな」。夫はあわてて同意して、「様子が気に入らないというなら、私はずっと前からですよ」と言った(全8-39)。

フロイト『機知─その無意識との関係』

妻の症状に対して「奥さんの具合はよろしくないですな」という意味で発した医師の言葉を、夫は別の意味で受け取って返事をしている。このように、語そのものは変更されずに、文脈によって二重の意味を帯びる語機知がある。パルマコン(毒=薬)を思い出させるが、フロイトは文脈によって浮かびあがる二重の意味に優劣をつけている。とりわけ、性的な意味と性的でない意味、両方の意味を一つの語が持つ場合には、性的な意味の方が隠蔽される。

語機知技法の結論:節約的傾向

- 縮合

a合成語形成を伴う

b変更を伴う - 同一素材の使用

c全体と部分

d順序変え

eわずかな変更

f同一語が十全な意味と形だけの意味で - 二重意味

g名前と事物的意味

h比喩的意味と事物的意味

i本来の二重意味(語呂合わせ)

j両義性

kほのめかしを含む

フロイトは見通しをよくするために、機知の技法を右記のように分類するのだが、結局のところ、すべて語機知に共通するのは縮合であると断言する。二重意味の技法は、同一素材の使用の技法の理想的な形であり、同一素材の使用の技法は、代替形成を伴わない縮合である。フロイトは、縮合の上位概念である「節約」という言葉でこうまとめる。「これらすべての技法を支配しているのは、圧縮的な傾向、もっと正しく言えば節約的傾向である

」と(全8-46)。先ほどのルソーの例では、青年への批判を述べるという労力を、ルーソーという一言で済ますことができたのである。続いて思考機知の技法を見てゆこう(∗1)。

(∗1) 駄洒落について

フロイトは駄洒落についても軽く触れているが、駄洒落について分析しても新しい機知技法を得られないと述べている。「駄洒落で同一素材の多義的使用が必要とされている場合でも、肝心なのは既知のものの再発見であり、駄洒落にt化された二つの語の一致である。だとすると、これは本来の語呂合わせを頂点とするグループの亜種にすぎないことになる

」(全8-53)。

二、機知の技法─思考機知について

思考機知は、思考過程に依存する点で語機知とは異なり、三つの技法が用いられている。論理的誤謬、一体化、間接的提示、の三つである。論理的誤謬とは、正常な思考過程からの逸脱である。これは「鮭のマヨネーズ添え」という秀逸な例を紹介する。一体化とは、意外な新しいまとまりが生じることである。「経験とは、経験したくなかったことを経験することである」というリヒテンベルクの詩句が分かりやすく、意外な相互関係が機知を生み出している。間接的呈示とは、思考の脈絡で結びついた何かを呈示することによって、背後の意味をほのめかすことである。さて、鮭のマヨネーズ添えという論理的誤謬の思考機知を紹介しよう。

鮭のマヨネーズ添え

ある貧者が、さんざん窮状を訴えて、金持ちの知り合いから二五フローリン借りた。金を貸した人物は、その同じ日、男がレストランでマヨネーズを添えた鮭料理を食べているのに出会って、難詰した。「何と、あなたは私から金を借りておいて、鮭のマヨネーズ添えを注文している。私が貸した金をそんなことのために使ったんですか」。責め立てられた男は答えて言った。「おっしゃることが分かりませんな。金がなかったら鮭のマヨネーズ添えは食べることはできないし、金があるときは食べてはならない。じゃあ、一体いつ鮭のマヨネーズ添えを食べろと言うんですか」(全8-56)。

フロイト『機知─その無意識との関係』

フロイトは、この事例に遷移という技法を見出している。金を借りている状態で鮭を食べてよいだろうか主題に置かれていた力点が、いつ鮭を食べることができるかという別の主題へと遷移されている。一見すると論理的に見えるものの、論理的誤謬が生じている。実際のところ、鮭のマヨネーズ添えが食べられるならば金の出所など気にするものか、というのが男の本心なのだが、それを真正面から主張することは許されないから、機知で応答したのである。ところで、第二節の最後に夢工作と機知工作の類似点が言及される。「機知工作の媒体と夢工作の媒体との間にこれほど大幅な一致があるということは、偶然ではありえないだろう

」と(全8-105)。夢と機知を並べて理解したいというフロイトの狙いが明らかになる。

三、機知の諸傾向

機知とは、心の過程から快を得ることを目指す働きである。なぜなら、機知はその内容に拘わらず人に快を与えるし、分かりやすく翻訳してしまうとその快は失われるからである。こうした快にこそ機知の本質がある。機知の働きである機知工作は、聞き手の快を呼び起こすことができる。フロイトは、機知によって生まれた産物を、非傾向的機知と傾向的機知に分類する。前者は無害なものであり、後者はある傾向をもつがゆえに、特定の人に大きな快をもたらすことができる。傾向的機知がもつ傾向は四種類ある。猥褻な機知、敵対的な機知、シニカルな機知、懐疑的機知である。前者二つが重要なので丁寧に見てゆこう。

猥褻な機知

猥談は性的攻撃である

猥褻な機知を理解するにあたり、「猥談」という補助線が引かれる。猥談は、性的な事柄を取り扱うだけではなく、特定の人物に矛先が向いているという性質があり、それによって話者は性的興奮を感じる。「猥談はもともと女性に向けられており、誘惑の試みと同一視できる」(全8-115)。このことは意外に思われるかもしれないが、現代において、猥談を持ちかけられた時点でセクハラで訴えられることから、猥談に性的興奮が発生することは明らかである。猥談は、矛先が向けられた人物を露出させるものである。「あの子って、〇〇だよなあ」という会話を考えると分かりやすいが、性的なものを露出させて見る快が猥談の動機になっている。

猥談の三角関係

男性が女性を口説いても上手くいかない場合、すなわち女性が手強い場合に猥談が発生する事例は多い。女性が口説き文句に応じない理想的な状況は、第三者の男性がその場に居合わせることである。第三者がいる手前、女性は男性の誘いにその場で応じることができず、ここに猥談が発生する。男性二人と女性一人の飲み会を想像すると分かりやすいが、一方の男性は女性を狙っていて卑猥な言葉を持ちかけ、もう一方の男性はその卑猥な言葉を聞いて満足するのである。男性、女性、第三者という三角形が猥談の特徴である。フロイトは、猥談が機知とかなり親しい距離にあることを論じてゆく。

機知の三角関係

機知が発生するためには、機知を述べる人、性的あるいは敵対的な対象となる人、機知の意図が満たされて快を感じる人の三名が必要である。文化が洗練されて剥き出しの性が抑圧されると、猥談は機知へと変化する。話し手が機知によってある対象への欲動をほのめかせ、聞き手が機知を解凍することで充足するという構図が誕生する。「われわれが洗練されたわいせつな機知で笑うとき、われわれが笑っている当のものは、粗野な猥談が出たとき農夫を笑わせているものと同一なのである。どちらの場合も、快は同じ源泉に由来する

」(全8-120)。猥談が抑圧された結果、猥褻な機知が出現する。

敵対的な機知

屏風の虎に隠された一休の敵意

現代において、性的な衝動だけではなく、敵対的な衝動も行動に移すことも制限されている。敵意ある攻撃が制限された結果、機知という制限の迂回路を介して敵を攻撃し、快を獲得するようになる。たとえば、権威を持った人物を攻撃する時、直接的な攻撃が許されないために機知が用いられる。一休さんが、それでは屏風から虎を追い出してくださいと啖呵を切る時、殿様に対して遠回しに敵意を向けているのは明らかである。虎を屏風から出せるわけないだろう、偉そうにするな、というのが一休の本心である。

屏風の虎の社会批判

また、攻撃の対象は人物だけに限らず制度に向かう場合もある。「鮭のマヨネーズ添え」の例では、勤勉に働いたお金で美味しいものを食べるべきだ、という禁欲主義的な思考を批判しているとも考えられる。こうした制度を批判するような機知を「シニカルな機知」とフロイトは名付ける。一休の頓知に対して、その敵意に気づかずにあっぱれだと褒める殿様の間抜けさ、そうした知性の低下すらも丸裸にした小噺だとしたらシニカルである。さらに、認識そのものを批判するような「懐疑的な機知」も語られるが、ここでは省略する。

四、快機制と機知の心因

機知が快をもたらす理由、そして機知の動機を細かく検討される。まず、機知には二つの快の源泉があると述べられる。一つは機知の傾向に関する快で、一つは機知の技法に関する快である。前者の快の機制は、傾向的な機知の分析によって明らかにされ、後者の快の機制は、非傾向的な機知、すなわち無害な機知の分析によって明らかにされる。

傾向的な機知の快

傾向的機知において、ある傾向が充足されることで快が生じる。傾向は、外的な障害や内的な障害によって妨げられていたのだが、機知という迂回路を用いることで障害が乗り越えられ、その結果として傾向が充足されて快が得られる。フロイトは、心的消費という考え方を導入して、「快の獲得に対応するのは心的消費の節約である

」と考える(全8-142)。すなわち、傾向の充足を制止したり抑えこむために心的消費が投入されていたが、機知を活用することで、投入されていた心的消費を節約することできて、快が獲得される。これこそが傾向的な機知の快の源泉である。

無害な機知の快

傾向に頼らない機知の技法に関する快は、非傾向的な機知、すなわち無害な機知を分析から明らかになる。結論から言えば、こちらも心的消費の観点で考えることができる。たとえば、単なる語呂合わせの機知を考えると、言葉の意味ではなく響きに着目するだけでよく、意味を塾考するための心的消費を軽減できる。また、既知の事柄を再発見する「再認」も、心的消費の節約という観点から快をもたらす。要するるに、新しい言葉が必要な時に、既知の言葉で代用することは負荷が軽い(∗1)。

さらに、酔っ払いや子供の遊戯を観察すると無意味の快の存在も想定される。理性が強いる知性教育は心的消費が必要なので、それから逃れることで快が得られる。無害な機知の分析から、「すでにある心的消費の軽減、そして今から投入されるべき心的消費の節約、この二大原理に機知のあらゆる技法、ひいてはこれらの技法に由来するすべての快は還元されることになる

」と結論付けられる(全8-152)。

(∗1) 反復強迫に繋がる視点

既知であるというだけで、心的消費が節約されて快が獲得されるという視点は、反復強迫を説明する理由になるかもしれない。場所に関していえば、自分の家に戻るだけで、ただそれが既知の場所であるというだけで人は快を得る。なぜなら、心的消費が節約できるからである。なるほど、新しい場所というのは大きな心的消費を必要とされ、それゆえに人は家に帰るかもしれない。また、素晴らしい建築を訪れた時に、思わず笑ってしまうのは、それが既知だと感じるような普遍性をもち、心的消費が節約されたからかもしれない。

機知の発展史

機知の前史、遊戯と冗談

フロイトは、機知の発展史を紡いで、あらゆる機知には遊戯や冗談という前史が存在すると述べる。「遊戯」とは、言葉を使って自由に想念をつなぎ合わせることであり、類似のものの反復、既知のものも再発見、音合わせなどを通して、心的消費の節約をして快を獲得している。成長するにつれて、無意味で不条理なものとして遊戯が批判されると、遊戯の快を忘れられない人が「冗談」を発するようになる。冗談は、無意味であるという批判に対抗するべく、機知の技法を駆使して意味が通ったものとするのだが、機知のような上手さや価値があるわけではない。無内容や無意味でないことが冗談の条件であり、意味こそ通っているものの無害である。

機知への発展

冗談に傾向が結び付いた時、冗談は機知へと発展する。こうした経緯を踏まえて、フロイトは無害な機知などはないと態度を翻す。「遊戯として始まった、元来は傾向を持たない機知が、諸傾向と二次的に関係するにいたるのであるが、心の生活のなかで形作られるものは何であれ傾向をいつまでも免れるわけにはいかない

」(全8-159)。それゆえ、無害で傾向のないものは冗談だけであり、機知にはなんらかの傾向が必ず見出せる。機知は、遊戯における言葉の快源泉を持ちながら、制止を解除することで新しい快源泉を切り開き、より大きな快を引き出してくる(∗1)。

(∗1) 子供の冗談から機知への発展

フロイトの機知の発展史は実際の観察からも納得いく。幼い子供には冗談など通じず、言葉を文字通り受け取る時期がある。そこから、冗談が好まれる時期が生まれ、駄洒落などが流行する。冗談は潜在期を経て、思春期頃に性的傾向などを帯びる。冗談をいう大人は激減して「機知」へと変わる。同年に書かれた『性理論三篇』と呼応する内容で面白く、機知そのものの発展史を紡いだのは慧眼である。

五、機知の動機─社会的事象としての機知

聞き手における快の心的過程

機知は第三者に伝えてはじめて完結する

機知はどのような動機で創作されるのか。直接的な攻撃が制止された場合は分かりやすいが、機知の話し手の個人史や、個人の強い名誉欲なども動機として作用する。たとえば、ユダヤ人に秀逸な機知が多いのは、ユダヤ人であることが機知の動機に影響を及ぼしているある証拠である。機知の動機を探すなかでフロイトが着目するのは、一人だけの状況で機知を言って満足する人はいないという事実である。機知には、聞き手である第三者が必要とされ、機知の創作者は第三者に伝えたいという強迫にかられる。「機知形成の心的過程は、機知を思いついただけでは完結しない

」のであり、第三者に伝えてはじめて完結する(全8-170)。

第三者の心的過程

第三者は、乗り気はたまた中立的であり、傾向に過度に逆らうことがないという条件が要求される。フロイトは、なぜ第三者である聞き手が機知を聞いて笑うのかと問うて、聞き手が笑うのは心的エネルギーが放散されるからだと答える。機知を聞くことによって、聞き手が制止に使用していた備給エネルギーが余分になり、宙に浮いたエネルギーが笑いによって放散される。一方で、機知の創り手は、制止に使用していたエネルギーを機知工作に投入しなくてはならないため、笑いによって放散は起き得ない。この意味において、「快は聞き手に言わば贈与されるのである」(全8-p176)(∗1)。芸人は、自分自身のネタで笑うことはできず、聞き手に快を贈与している。

(∗1) 快は聞き手に贈与される

フロイトの文章には「快は聞き手に言わば贈与される」という興味深いものがある。聞き手が自分自身の力で制止や抑圧を乗り越えるためには、心的消費を投入しなければならないが、機知を与えられることによって、その心的消費を節約することができる。機知において、聞き手は制止に使っていた備給エネルギーが余分になり、笑いを通じて放散することができる。この過程は、建築論に応用できるかもしれない。建築において、住まい手の心的消費を節約させることで、住まい手に快を贈与できないだろうか。

聞き手が笑いやすい条件

第三者が笑いやすい三つの条件

聞き手の心的過程の記述を援用するならば、第三者が笑いやすい条件が三つ考えられる。一つ目は、第三者が創り手と同じような制止に既にエネルギーを投入していること。同じ前提を共有していなければ笑うことはできない。下ネタが全国共通なのは、あらゆる人物が制止を受ける事柄だからである。近親相姦を許された王様は下ネタで笑うのだろうか。二つ目は、制止に使用されていたエネルギーが解放されたとき、笑いへと最短距離で向かうこと。別の事柄、たとえば機知を理解するための思考にエネルギーが向かうと笑えなくなる。それゆえ、端的で分かりやすい表現が好ましい。三つ目は、解放されるエネルギーを事前に高めること。お笑いにおける前振りが分かりやすく、そこに注意が向けておくことも有効である。

機知の創作者が笑うこと

さらにフロイトは、機知の創り手が第三者を必要とする理由に答える。機知の創り手はエネルギーを放散する条件が欠けているために、自分では笑えず、だからこそ第三者に伝えたくなる。「自分では笑えないため、人を笑わせてその印象にすがるという回り道をとってやっと笑うのであり、こうして自分の快を補完する

」(全8-p185)(∗1)。なるほど、漫才師が自分の芸で笑わないのは、ネタ作りにエネルギーを投入したからであり、聴衆のウケによって快を補完しているのである。彼らは、事後的に笑うことしかできず、ネタは第三者に伝えられなくてはならない。こうして、第三者を介した放散によって、機知の創り手には全般的な心的消費の軽減が訪れる。

六、機知と夢、および無意識との関係

ここからは本格的に理論が展開される。一九〇〇年に公刊された『夢解釈』が下敷きにされ、夢工作と機知工作の比較によって考察が進められる。縮合、遷移、間接的提示などの働きを考えると、夢工作と機知工作はとても類似したものである。夢が形成される段階をまとめると、前意識的な日中残滓が無意識に移し入れられ、無意識において夢工作が行われ、知覚像へと退行して夢は形成される。夢の形成と機知の形成を類比するならば、機知において知覚像への退行こそ行われないのだが、「前意識的な思考が一時、無意識的な加工に委ねられ、その成果がただちに意識的な知覚によって捉えられる

」と想定することができる(全8-p196)。

機知が突然に思い付かれるのは、無意識から姿を現わすからであり、機知が特有の簡潔さを示すのは、無意識の加工を受けたからである。無意識には、縮合を成立させる条件が整えられている。また、幼児的なものが無意識の源泉であることが語られ、機知の発展史との整合性が確認される。「無意識において、かつての言葉による遊戯という昔の住処を再訪する

」のであり、それゆえに幼児的な快が獲得される(全8-p201)。ただし、夢と機知には異なる点も見受けられる(∗1)。夢が非社交的で個人的な所産であるのに対して、機知は社交的で第三者に理解可能でなくてはならないし、夢が睡眠中に欲望の充足を目指すのに対して、機知は起床中に快を獲得しようとする発達した遊戯である。「夢は主として不快の節約に貢献し、機知は快の獲得に寄与する

」のである(全8-p212)。

(∗1) 夢と機知の差異

フロイトは、夢と機知の差異を検討している。たとえば、夢工作が決まって遷移の手段を使用するのに対して、機知工作には遷移が見られないことも多い。夢における無意味や不条理は、夢思考を呈示するために選択されたものであるが、機知における無意味や不条理は、その他の無意味さを呈示するために上手く利用されたものに過ぎない。たとえば、「死すべき人間にとっていちばんいいのは、生まれてこないことだ。しかし、十万人に一人もこの幸せを授かるかどうか」という格言の後半部分が分かりやすい。この無意味さは、無意味さを暴露するためのものである。また、機知工作の動機として、幼い頃の「無意味の快」を再獲得するという意図があることも重要である。やはり『性理論三篇』と併せて読むと面白い。

七、機知と滑稽とフモール

ここでは、滑稽とはなにかが明らかにされてゆく。機知は、話し手と対象人物と聞き手の三名で成立するのだが、滑稽には聞き手が必要なく、滑稽を見出す人物と滑稽を見出される人物の二名で成立する。滑稽の心的メカニズムとはなにか。まず補助線として引かれるのが、無邪気なものである。

無邪気なもの

下心なき無邪気奈もの

無邪気なものは、機知のように創作されるものではない。無邪気さは、ある人が制止に捕われずに自由に振る舞っている時に生じて、その結果、無邪気を見出した人が制止に用いていた心的消費が宙に浮いて、笑いとして放散される。たとえば、うどん屋で注文をする際に、父親がたぬきうどん、母親がきつねうどん、小さな子供が「ねずみうどん」を注文して笑いが起きることを考えよう。うどんに動物の名前が付くという下心なき推論が、新しいうどんを創作した無邪気である。この事例において、話し手と聞き手に同様の制止が要求される機知とは異なり、話し手の子供は制止に捕らわれていないだけで創作の意図などない。

無邪気に笑う理由

「ねずみうどん」は子供が創作したものというよりも、聞き手によって見出されるものである。聞き手は子供の立場に自身の身をおいて、子供に制止がないのは当然であるから「ねずみうどん」でも構わないのか、と考える。そこで制止が解除されて、制止に投入されていた心的消費が笑いとして放散される。制止に使用されていた消費が浮くという点で機知と類似するが、聞き手が無邪気な人物の立場に身を置くという過程が機知と異なり、この過程こそが滑稽に特有なものである。「無邪気なものが滑稽なものの一種であるのは、他者を理解しようとする際に生じる心的消費の差分から快が生じている

」からである(全8-p222)。

他者との比較によって生じる滑稽

無邪気なものから見出されたのは、自己と他者との比較による心的消費の差分という概念であり、この差分が他に転用されないならば、笑いとして放散への道をたどる。たとえば、滑稽な動作の例を考えると、誇張したモノマネやミスタービーンなど分かりやすいが、大袈裟で不合理な他者の動作を滑稽だと感じる。過剰な動作をする他者を知覚した観察者は、この動作を理解するために頭の中で模倣するのだが、「この動作はこんなに過剰でなくてもよいはずだわ」と思考が生まれて、余分な心的消費が宙に浮く。

要するに、観察された過剰な動作と自身の動作の比較することで、自身の動作の心的消費の方が少ないことが明らかになり、心的消費の余剰が生じてしまう。行き場を失った余剰部分は、笑いとして放散される。一方で、不勉強な受験生が試験で失敗するような滑稽はその逆である。もっと勉強しなければ、もっと心的消費を投入しなければ試験に失敗するのは当然だと考え、その心的消費の差分から笑うのである。この例において、観察者の心的消費が想定よりも不足していることから滑稽が生まれる。ナマケモノの滑稽さは、想定よりも怠けすぎているからである。ここで明らかになるのは、心的消費は過大か過小かに関係なく、自身の想定した心的消費との差分があることで、滑稽の快が生じるということである。

自我との比較によって生じる滑稽

他者への感情移入による心的消費と自己の心的消費の差分、これが滑稽の快の起源である。しかしながら、他者と自我の比較というだけではなく、自我と自我の比較によって滑稽が生じる場合もある。たとえば、お笑い番組で無茶振りに応える芸人を見た時、私でも同じことをせざるを得ないと考えて笑ってしまう。この滑稽において、他者の動作と自身の動作の比較は起きておらず、無茶振りという状況に置かれるであろう自我と、今の自我との比較で差分が生じている。これは「状況の滑稽」と呼ばれる(∗1)。

他にも、集中が求められる仕事中に便所に行きたくなる馬鹿らしさは、中断される前の自我と中断された後の自我の比較によって差分が生じているからである。しかしながら、これは不快を感じさせるだけで滑稽ではない。やはり滑稽と感じるのは、自分が安全な場所にいる時に限られるのである。また、思っていたよりも軽いものを持ち上げて、勢い余って手が上がってしまう滑稽さは、期待していた消費量との差分で生じる。いずれにせよ、こうした量的な差分によって滑稽は生じている。

(∗1) 状況の滑稽

状況の滑稽は「他者への感情移入によってわれわれが自分の側に生み出す働き

」から生じるという(全8-p232)。状況という外的影響によって差分が生じるのであり、他者の人物の特徴はさほど重要ではない。友人が上司に怒られている時の滑稽の快は、その状況では自分もそうなると考えることで、その状況の自分と今の自分の差分に起因する。

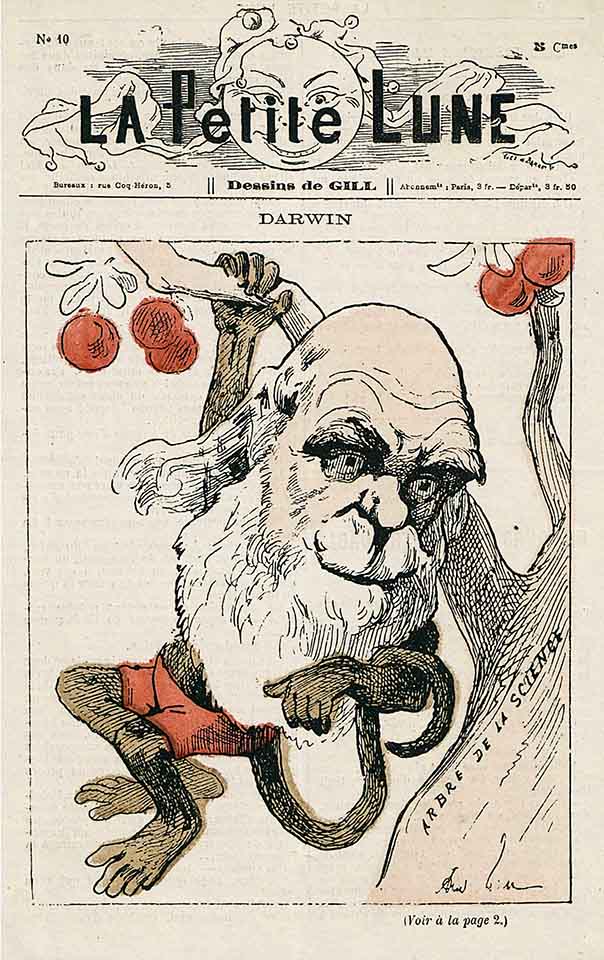

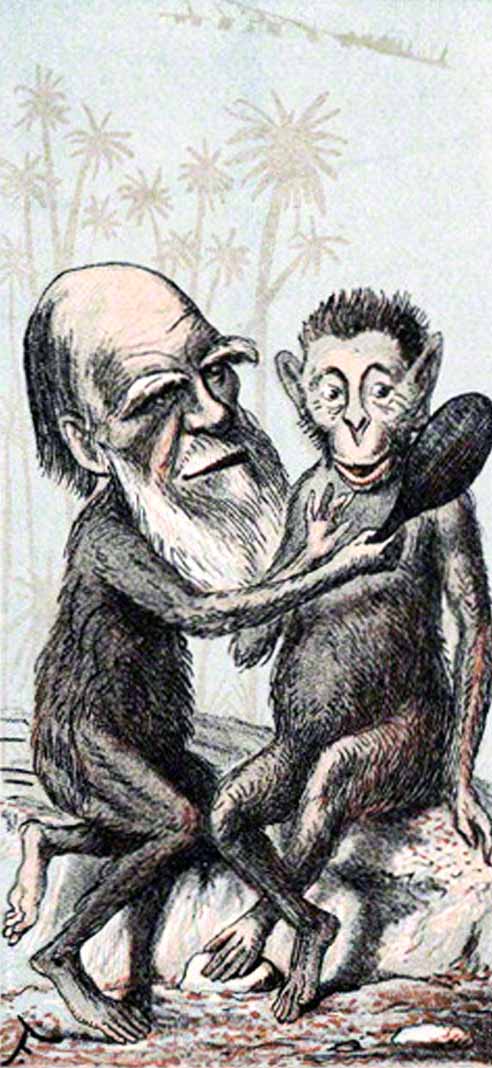

カリカチュア、正体の暴露など

滑稽には意図的に創作されたものがあり、カリカチュアは特筆される。カリカチュアは、特徴を大げさに強調したりする風刺画であるが、崇高な人物や対象が貶められる。崇高な人物や対象を前にした時、多くの心的消費が投入されてしまうため、崇高なものをを引きずり下ろすと心的消費の節約でき、この差分が滑稽の快が小いじる。また、もじりやパロディも同様の機制が働いていて、よく知っている対象と模倣された対象に心的消費の差分が生じて滑稽の快が生まれる。また、神様や政治家だって一介の人間にすぎないことを明らかにする「正体の暴露」という方法もある。

滑稽と機知の違いはなにか

さるハンガリーの村で鍛冶屋が死刑に相当するほどの罪を犯した。しかし、そこの村長は、罪滅ぼしとして、その鍛冶屋の代わりに、ある仕立屋を絞首刑にするという決定を下した。そのわけは、村には二人の仕立屋が暮らしているが、鍛冶屋は彼以外の代わりがいなかったからであり、しかも、犯した罪は償われなければならなかったからである(全8-p245)。

フロイト『機知─その無意識との関係』

フロイトは滑稽と機知の差異を明らかにしてゆく。幾つかの事例が紹介されるのだが、フロイトのお気に入りの事例は右記のものである。この小噺は、滑稽でもあり機知でもある。一方で、論理的誤謬によって滑稽の効果を産み出している。すなわち、小噺の内容と小噺を訂正した内容の比較によって心的消費の差分が生じて、滑稽の快が生じている。他方で、無意識の論理的誤謬という技法が用いられている点で機知である。罪人の罪が別の人へと遷移するというのは無意識の思考法に他ならず、小噺が無意識的加工を受けたことの証である。

このようにして、滑稽と機知は重なり合うことが可能であり、そこから導き出された結論はこうである。「滑稽の快の源泉は、ともに前意識に分類されるべき二つの心的消費を比較する点にある、ということである。機知と滑稽は、とりわけ心的な位置づけの点で区別される。機知とはいわば無意識の領域からなされる滑稽に対する貢献なのである

」(全8-p248)。なるほど、滑稽は前意識に対応していて、機知は無意識に対応しているという点が、両者の差異である。

模倣、心的消費量の落差

ところで、模倣は対象を滑稽な存在へ仕立て上げるのだが、心的消費を節約という観点で別の説明も可能である。対象を小馬鹿にする物真似で笑ってしまうのは明らかだが、本物そっくりの物真似、たとえば息ぴったりの双子漫才に笑ってしまうのはなぜかを考えると、異なるものを認識する心的消費の節約に快がある。また、滑稽の快は比較の差分から導出されるのだが、その差分が必ずしも滑稽を生み出すわけではない。滑稽の快というのは、比較による消費レベルの落差によって生じるのだが、その差分は対象の比較による差分なのではなく、心的消費量の比較による差分の大小である。だからといって、心的消費の差分が必ずしも快となるわけではなく、物事に集中している時などの放散以外の使われ方がなされる時には、滑稽の快は起こりづらい。

滑稽と子供の関係、大人と子供の差

子供に滑稽がない理由

子供が滑稽という感情を持たない理由は、心的消費の差分を測る尺度を持っていないからである。すなわち、観察する動作にはこれくらいの心的消費が必要だという標準的な見積もりが確立されおらず、比較による差分が生じないからである。この標準は教育によって与えられるもので、標準を得た子供は、標準との比較によって他者を笑い物にするようになる。しかし、他人を笑い物にするといっても子供は「ぼくならこうするのに」という優越感から笑うのであり、滑稽だから笑うのではない。

大人は滑稽で笑うこと

フロイトは、大人と子供の違いを考察している。誰かが道で転んだ場合、大人は理由が分からないままに滑稽だから笑うのに対して、子供は「きみは転んだけど、ぼくは転んでない」という優越感から笑っている。人間は大人になるにつれて、優越感の代わりに滑稽を獲得するのである。だから、「滑稽なものを『失われた子供の笑い』の回復であると捉えること

」ができるとフロイトは述べている(全8-p270)(∗1)。面白い箇所なので詳しく見てゆこう。

(∗1) シャーデンフロイデ

ドイツ語には、他人の不幸を喜ぶことを意味する「シャーデンフロイデ」という言葉がある。損害を意味する「シャーデン」と、喜びを意味する「フロイデ」という言葉が組み合わさったもの。シャーデンフロイデが子供の頃に由来して、大人になると別の形であらわれるという考察に置き換えると、なるほど興味深い。

失われた子供の笑い

定式化するならば、滑稽は幼児的なものの覚醒であり、滑稽なものは失われた子供の笑いの回復である。大人は他者のなかに子供を再発見した時、子供の頃の自分と現在の大人の自分を比較して、その心的消費の差分で笑っているとフロイトは議論を拡張する。「この人は私が子供の頃にしたのと同じようにしているが、大人の私はそれと違ったことをする」という比較の差分に滑稽が生まれている。フロイトは、滑稽の効果を生み出す差分の関係をまとめて、より深い考察に入ってゆく。

- 他者と自我のあいだの比較

私にとって他者は子供として現われる - まったく他者の内部のみの比較

他者が自分を子供にまで貶める - まったく自我の内部のみの比較

私は私自身のうちに子供を見出す

第一の場合、子供っぽい動作をする他者や、幼稚な考えをしている他者に対して滑稽に感じる。大人になっても幼稚な考え方をする悪党は滑稽に見える。第二の場合、滑稽は感情移入によるもので、状況の滑稽などが該当する。たとえば、無茶振りにあっている芸人がほとんど子供のように振舞うのは分かりやすい。蛇に睨まれた蛙が滑稽なのは、子供の頃の寄る辺なさが見出されるからであり、蛙に感情移入することで差分が生まれて滑稽が生じている。第三の場合、期待の滑稽に該当する。子供のような幸福に満ちた期待や信じやすさによって滑稽が生じる。宝くじの当選を素直に待つ大人の滑稽さはこれに由来するのだろう。この差分の三つの関係の導き方こそ、フロイトが得意とする考え方である。

フモール

フモールと情動

最後にフモール〔Humor〕の考察が行われる。フモールにはユーモアという訳語があてられることもあるが、ユーモアとは少し異なる美学用語である(∗1)。一九二八年の『フモール』という論文で詳しく論じられるのだが、本著作では滑稽とフモールの関係性だけが考察される。滑稽にとって苦の情動の迸出は障害である。他人事だから滑稽を笑えるのであり、苦悩の波が自分に押し寄せている時に、滑稽の効果が生じることはない。しかしながら、フモールの場合は、苦の情動に阻まれながらも快を獲得することができる。「フモールは、苦の情動の発生に代わって生まれ、その情動に取って代わるのである

」(全8-p275)。フモールが生まれる条件は、苦の情動を迸出したい状況にいながら、その情動の現出が抑えこまれるということで、フモールの快は情動そのものを節約から生じている。

(∗1) フモールとはなにか

フモールとは、美学におけるユーモアを指す言葉であり、美的な意味が含有された言葉である。フモールの語源は「湿気」であり、人間の体の中に液が流れているという古代の医学の考え方から持ちこまれたものだという。十八世紀の末頃に、いわゆるユーモア文学が盛んになり、ユーモアのなかにも低俗なものと高尚なものがあることが分かり、この高尚な概念がフモールとなった。日本語では、「ユーモア」が滑稽をも指すように見えるが、ユーモアと滑稽は分別しなければらなず、また、フモールには美的な意味があることに注意したい。

フモールの具体例と分析

フモールの具体例として、月曜日に死刑を執行される囚人が、「おや、今週は幸先がいいぞ」と叫ぶ例が提示される(∗1)。この機知を生み出すために必要なものがフモールであり、フモールは第三者が関係することはなく、個々人の中で自己完結する。死刑囚への同情を準備していた聞き手は、死刑囚がなんら気にかけていないことを知り、同情への心的消費が余剰になり笑ってしまう。フロイトの考察によると、フモールは不快に対する防衛の働きであり、迸出されかけた苦の情動からエネルギーを奪って、放散によって快へと転化するものだという。囚人の例では、「おや、今週は幸先がいいぞ」と叫ぶという運動によって放散されたということだろう。フモールは、自由になった心的消費が転用された事例であり、機知とも滑稽とも異なる。最後に綺麗にまとめられる。

「機知の快は制止の消費の節約から、滑稽の快は表象(備給)の消費の節約から、フモールの快は感情の消費の節約から生じてくるように思われた。われわれの心の装置の三通りの作業様式のいずれにあっても、快は節約に基づいている。この三者は、心の発達を通じて本来ならひとまず失われてしまう快を、まさしくその活動から取り戻すための方法を示しているという点で合致している。なぜなら、これらの道のりを経て到達するべくわれわれが目指している高揚感とは、心的作業を概してわずかな消費で賄っていた人生のある時期の気分、すなわち滑稽なものを知らず、機知の能力もなく、フモールを必要としなくても、生きていて幸福だと感じることのできた、われわれの子供時代の気分にほかならないからである

」。

(∗1) フモールのその他の具体例

フロイトはヴィクトール・ユゴーの『エルナニ』という小説を引用する。断頭台に送り込まれたスペイン貴族の子息は、「われらの頭は、陛下の前で、着帽したまま落ちる権利があるのだ」と述べた。また、マーク・トゥインの小説も引用されている。

滑稽と機知の建築論ポストモダン建築からフモールな建築まで

――本の感想と簡単なメモ書きここからは簡単なメモ書きであるから、読み飛ばしてください。さて、建築家であるわれわれはあらゆる事柄と建築学との接点を常に考えている。フロイトの『機知』を読みながら感じていたのは、建築においても、滑稽な建築や機知に富んだ建築、はたまたフモールな建築があることである。フロイト理論を補助線にしながらこれらを分析してゆきたいが、簡単な思弁に過ぎないことを断っておきたい。

滑稽な建築

過剰な建築

まず、建築における滑稽さを考えて見ると、シノワズリーや擬洋風建築などがすぐに思い浮かぶ。たとえば、立石清重の『旧開智学校校舎』や、クリストファーアレグザンダーの『盈進学園東野高校』を考えてみると分かりやすいが、これらが滑稽に見えるのは、われわれが想定しているいわゆる本物の建築と差分があることに起因する。擬洋風建築を知覚した時、本物の西洋の洋館の像が喚起されて、その像に対して過剰であると感じ、その心的消費の差分によって滑稽の快が生じる。『盈進学園東野高校』のファサードがどこか違うと感じるのは、日本風だからである。

美的な善悪な問題は棚に上げるとして、滑稽の原理は模造品としてのキッチュとでもいうような相対的な比較から生じるものである。悪く言えば、本物の建築よりも頑張っていることが感じられ、その過剰さに滑稽の快が生じる。アルベルティの『サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂』がファサードだけであること、隈研吾の『M2』のイオニア式の柱が必要以上に主張すること、など滑稽はあらゆるところに生じる。ただし、いわゆる本物の建築よりも過剰であるという考察は、本物の建築と偽物の建築の区別を付けることになるが、あらゆる滑稽がキッチュや「いかもの」という概念に回収されるかというと、そうではない。滑稽に特有の現象は、過少な建築を考えることで明らかになる。

過少な建築

フロイト理論において、滑稽は心的消費の差分であり、想定した像よりも過大か過少かに拘わらず生じるものであった。そこで、滑稽である過少な建築を想定してみよう。すぐに思い浮かぶのは、洗練されたモダニズムの建築や必要以上にミニマムな建築である。たとえば、ル・コルビュジエの『ヴァイセンホーフ・ジードルングの住宅』、アルド・ロッシの『セグラーテの噴水』などである。これらの建築が滑稽であるのは、われわれが想定する建築よりも貧しいことに起因する。この滑稽さは、模造品やキッチュといったいわゆる本物の建築よりも劣っているとか過剰であるとかではなくて、ただ想定よりも貧しいという差分が滑稽に繋がっているだけである。だから、本物と偽物の区別は要求されない。

滑稽な建築の分析

滑稽は相対的なものである

ここで気がつくのは、滑稽という概念は、場所性や時代性を孕んだもので、相対的なものに過ぎないということである。田舎の住宅群のなかに、コルビュジエの白い箱が出現したら滑稽であるし、その逆に、モダニズム的な都市のなかに、田舎の家屋が出現すると滑稽になる。アドルフ・ロースの『ロースハウス』が建てられた時に滑稽だったのは、装飾だらけの都市に無装飾なものが突如として出現したからである。また、現代において歴史的建造物がポツリと置かれるのも滑稽であるし、歴史的建造物の地区に現代的な建築が置かれると滑稽である。

大抵のポストモダンの建築論は、その過剰性のみに着目してキッチュからポップへと歩みを進めてしまうが、滑稽が相対的な差分であるということを補助線とするならば、過少性にも言及することも重要である。ここにおいて、滑稽論をキッチュ論から引き剥がさなくてはならない。滑稽な建築とは、相対的な差分を引き起こす建築というだけであり、低俗なものや高尚なもの、はたまた模造品やシュミュラクルとは異なる。コピーが氾濫しているなかでは、オリジナルこそが滑稽に映ってしまう。あくまで想定される像からのズレ、その差分こそが滑稽の建築論の射程である。

滑稽な建築は前意識の仕業である

ところで、フロイトの分析で明らかになったのは、機知の居場所が無意識に対応し、滑稽の居場所が前意識に対応するということである。「滑稽の快の源泉は、ともに前意識に分類されるべき二つの心的消費を比較する点にある

」(全8-p248)。そこで、建築における滑稽も前意識に対応すると考えてみたい。前意識は言語の記憶残滓が含まれている箇所であり、この残滓を用いて滑稽は産み出される。失敗したポストモダン建築ここでは単に記号を折衷しただけのものは無意識の産物ではなく、前意識における言語的記号の組み合わせに過ぎず、それゆえに滑稽にならざるを得なかった。ポストモダン建築は、前意識によるモダニズムへの反抗であり、言語に依拠しすぎていた。失敗したポストモダン建築に足りないものとは、無意識への依拠である。そこで、機知的な建築に歩みを進めなくてはならない。

機知的な建築

滑稽なポストモダン建築

滑稽な建築がある一方で、機知に富んだ建築があるのも事実である。機知の特徴は、無意識に依拠していることである。たとえば、フロイトが引用する機知で、「一般に、ゲッティンゲンの住人は学生、教授、俗物、そして家畜に分類されている」というハイネの言葉がある。この言葉は、単に身分に関する語を並べたものではなく、学生や教授や俗物というあらゆる人間を家畜と同等に扱うという攻撃的な意図が隠されている。この攻撃的な意図に聞き手は唸るのであり、この意図が隠されているという意味において、二重の顔を覗かせる機知となっている。

もし仮に、「学生、教授、俗物」で断ち切られていたならば、深みのない虚しき批判である。記号を組み合わせただけのポストモダン建築がしたことは、「学生、教授、俗物」という具合に言葉を並べただけで満足するものであり、無意識の意図が隠されていない。これは、片方の顔しか仕上がってないヤヌスの双面のように、それ以上の意味が浮かび上がることはなく、滑稽を超えでることはない。したがって、機知的な建築は、無意識の加工を受けて二重の意味が見出せる建築である、とさしあたり考えてみよう。

フランク・O・ゲーリーの建築の機知

機知的な建築といわれて思い浮かぶのは、フランク・O・ゲーリーの建築である。ゲーリーの建築には、無意識的加工の特徴である強引さがあり、その強引さが記号論的なポストモダン建築と異なっている。分かりやすい例として『ダンシング・ハウス』を考えてみる。曲線美を帯びた女性と、棒のような男性がダンスを踊るという建物であり、当然ながら、ダンスを踊るという優雅な印象の裏側に性的な意味が隠されている。この建物に、熱い夜を過ごす二人を感じた鑑賞者は、制止に投入していた心的消費が宙に浮いて、思わず微笑んでしまう。この建築が都市の中に建っているという事実が、そして社交ダンスという優雅さの裏に性的な意味が隠されてる点が、機知的な建築である所以である。

ゲーリーの建築はそのアイコン性ばかりが着目され、理性的な批評家はゲーリーの建築を手厳しく批判するが、ゲーリーの建築に潜むエロティシズムを無意識に感じ取っているからに違いない。強靭な超自我を持つ批評家たちに、ゲーリーの建築を受け入れることはできない。ゲーリーの建築に記号論的なアイコン性など本当にあるのかを考えて欲しい。双眼鏡や魚の比喩はカモフラージュだと思えてならない。皮膜と構造の分離によって、皮膜というしなやかな襞の中に吸い込まれて入る感覚、はたまたスカートの下の劇場へ知らぬふりをして入り込むような感覚、そのエロティシズムにこそゲーリー建築の本質は宿るのであり、それを都市に白昼堂々に建ててしまう極上の機知こそがゲーリー建築の普遍性ではないだろうか。建物に服を着せて、服をめくりあげ、服の中に入りこむ。全員が白々しく振舞う共犯者である。

機知的な建築の分析

前意識のポストモダンの拒否

ゲーリーの建築を簡単に紹介したが、ヴェンチューリの建築やレム・コールハースの建築も無意識による加工があり、ある敵対する意図が見えることを指摘して先へ進もう。さて、無意識の加工を受けたものが機知であり、前意識的な記号や言語を並べたのが滑稽であった。少なくとも、われわれは前意識だけで遊戯をするようなポストモダン建築を拒否したいと考えている。記号にせよ、オブジェクトにせよ、前意識の産物を並列しただけのデペイズマン的な建築設計手法は、そこに無意識が入り込まなければ単なる滑稽であり、単なる滑稽が相対的なものにすぎないものならば、時代を超えて残る普遍的な建築にはなり得ないからである。

快を贈与する建築

では、時代を超える普遍的な建築とはなにか。想い出したいのは、機知には必ず第三者の聞き手が必要なことである。滑稽の場合には聞き手は必要ない。建築には必ず建築を使う人、すなわち建築主体が必要である点で機知の三角関係に類似している。機知の創作者は、機知の創作に消費を投入しなければならないが、その結果、第三者は消費を投入せずに機知の快を手に入れることができる。フロイトは「快は聞き手に言わば贈与される」という表現をしている(全8-p176)。機知の創作者から、機知の聞き手への快の受け渡し、ゲーリー建築に潜んでいるのはこの仕組みであり、建築家から、建築主体への快の受け渡しが生じている。

実際に訪れると分かるが、ゲーリーの建築からは快が押し寄せてくる。こうした快を贈与する建築なるものがあるならば、普遍的で時代を超える可能性がある。すなわち、建築主体の心的消費を節約させることで、建築主体に快を贈与する建築。もっと言えば、建築主体に快を贈与するだけではなく、建築主体の快を増幅させることも考えたいがそれは別の機会にしよう。しかしながら、建築における快とはいったいなんなのか。いまだ正体不明であるが、居心地のよさとも少し違うように思える。ピラミッドな新古典主義の幾何学的な形態をした建築は節約傾向から説明できそうであるが、ガウディのサクラダファミリアや、トルコのアヤソフィア、はたまたゲーリーの建築を訪れた時の快は形としての節約ではない。

だとしたら、抽象的な単純さ以外の節約があるはずで、それは外からの論理によって形成されるものではなく、内からの湧き立つ情熱に後押しされた建築に違いない。いくら外から論理を塗り重ねてみても、無意識にまで到達することはなく、前意識の壁に阻まれてしまう。シュルレアリスムの自動筆記に無意識を求めても、その記述の産物に機知があるように思えないし、決定ルールに身を委ねても、そのルールの果てに機知があるとも思えない。機知が一瞬にして閃くというように、その内からの情熱に身を委ねたときに無意識的加工が入り込み、ある建築が突如として閃かれる。安藤忠雄の『光の教会』は一瞬にして閃いたというが、機知の創作者には「二つの思考をカバーしてくれるまさにその一つの語を探し求める」ことが必要なのかもしれない(全8-p49)。

フモールな建築

獄舎のフモール

滑稽な建築と機知的な建築を簡単に考察したが、続いてフモールな建築の考察に入りたい。ユーモラスな建築と呼んだ方が座りがよいのだが、美学的な意味も込めてフモールな建築と呼ぶ。月曜日に死刑を執行される囚人が、「おや、今週は幸先がいいぞ」と叫ぶのがフモールである。この囚人は救われないのだが、その救われない苦しみを快へと転化させるマゾヒズム的な性格を持っている。死刑という法に対して歯向かうのではなく、法を受け入れて素直に服従した結果として防衛機制が働いて、苦難の代わりの快を味わうことができる。直接的に法を批判するのではなく、法に乗りこなすことにって、別の形で法を挑発しているとも言える。

囚人の例えを敷衍するならば、フモールは獄舎の中に放り込まれた「監獄人」から産まれるものだと言える。建築家は所詮は獄舎を設計するだけの自由への加害者であることを踏まえるならば、神殿を熱望する楽観的な建築家が設計した建築には、フモールの快など産まれない。建築家たちが獄舎づくりに夢中になった時、その獄舎の中にはじめてフモールの快が産まれるのである。こうした建築を見ると、滑稽でもなく、機知でもなく、自ら監獄を建てるために努力している様子が、その厳しい状況に気にも留めない様子がなんとも美しく、分からないままに微笑んでしまう。

たとえば数年前に建てられた東孝光氏の自邸「塔の家」などは、わずか数百万円の経済的な能力をかかえた一人の建築家が、山手線の内側というシュチュエーションに自分の住宅を建てようと野心を持った時に受けた強い社会的な圧迫を、そのきりたつ城砦の外壁のような荒いコンクリート壁ににじませてすさまじい姿で立っているのだが、それと同時に私たちはその壁の内側で必死になって両手で支えながら内部空間を確保している東氏の顔を想像して、思わず微笑させられたのである(p246)。

長谷川堯『神殿か獄舎か』

戦後日本の住宅のフモール

この長谷川の微笑みはフモールによって産まれたものである。東孝光のフモールな態度が、長谷川の感情の消費を節約させたのである。長谷川は『神殿か獄舎か』において獄舎の快について言及している。「人に人間になるための超越という企てを試みさせ、また空間的な経験として人間になる快楽を満喫させる

」(p247)。この快はフモールのものであり、戦後の建築家の住宅の試みはフモールの観点から捉えることができる。東孝光の『塔の家』、安藤忠雄の『住吉の長屋』、伊東豊雄の『中野本町の家』、坂本一成の『水無瀬の家』、篠原一男の『上原通りの住宅』、白井晟一の『滴々居』など。これらの住宅には、独特のフモールの快が潜んでいる。われわれはフモールを見直さなくてはならない。

さて、滑稽な建築、機知的な建築、はたまたフモールな建築を考察してきた。考察はこの辺りで打ち止めるが、そろそろ建築における快の問題に本格的に立ち入る必要があることが明らかになった。フロイトは、滑稽も機知もフモールも、心の発達を通じて本来ならひとまず失われてしまう子供時代の快を、その幸福の感覚を取り戻すことだと考えている。建築において、いかに子供の頃の快を取り戻すかという課題に答えを出さなければならない。多分、滑稽に頼るだけでは虚しく、機知はたまたフモールへと向き直しが求められるのだろう。